***

编译自《Fast Company》2016 年 4 月 1 日文章「 Regis McKenna’s 1976 Notebook And The Invention Of Apple Computer, Inc.」

作者 | Harry Mccracken

编译 | Dkphhh

***

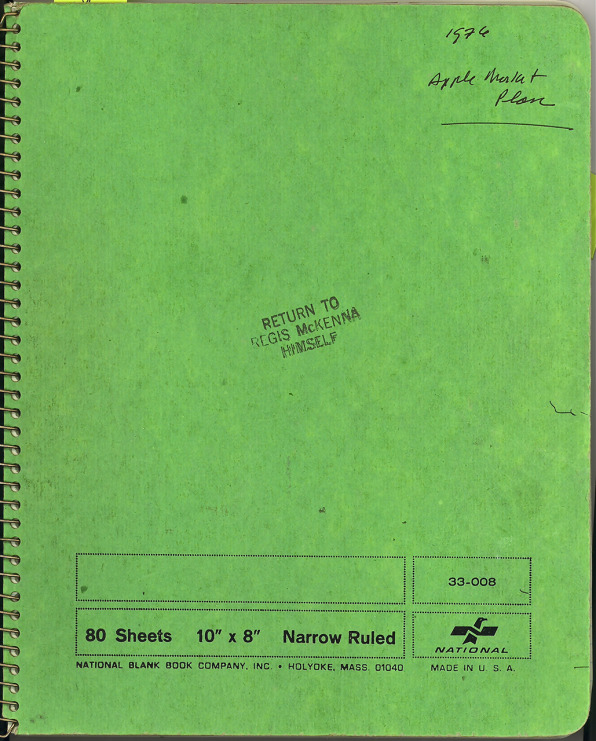

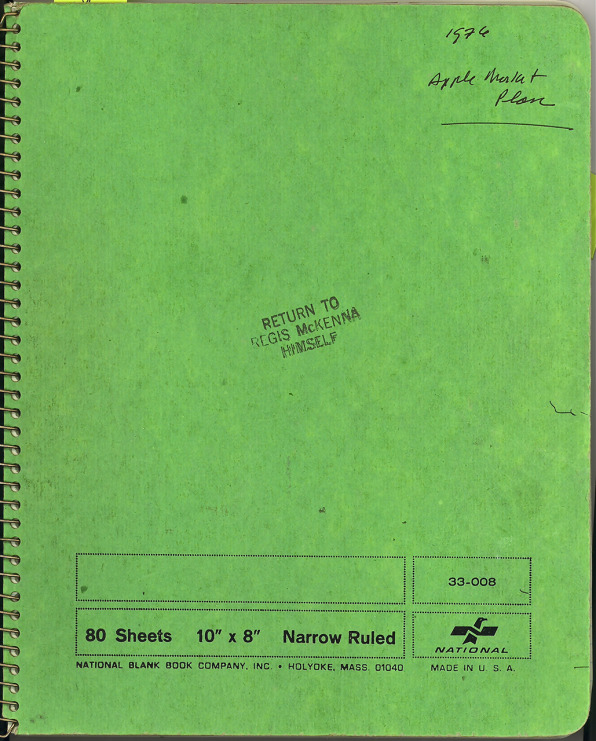

第一眼看过去,这就是一本平平无奇的线圈本,由马萨诸塞州 Holyoke 的 National Blank Book 公司生产,80 页、长宽分别为 10 英寸、8 英寸。

如随意横在封面的「RETURN TO REGIS McKENNA HIMSELF.」(如被拾取,请还给 Regis McKenna)图章印记所示,它属于 Regis McKenna。

Regis McKenna 硅谷传奇,科技营销界的先驱。在科技产品成为民用消费品前,他就把科技产品当作民用消费品营销。他最为人所知的一段工作经历是在苹果,那是在 20 世纪 70 年代,苹果率先将电脑从发烧友的世界引入主流消费者。Regis McKenna 还曾帮助英特尔和 Genentech 从创业公司中脱颖而出,成为巨头。

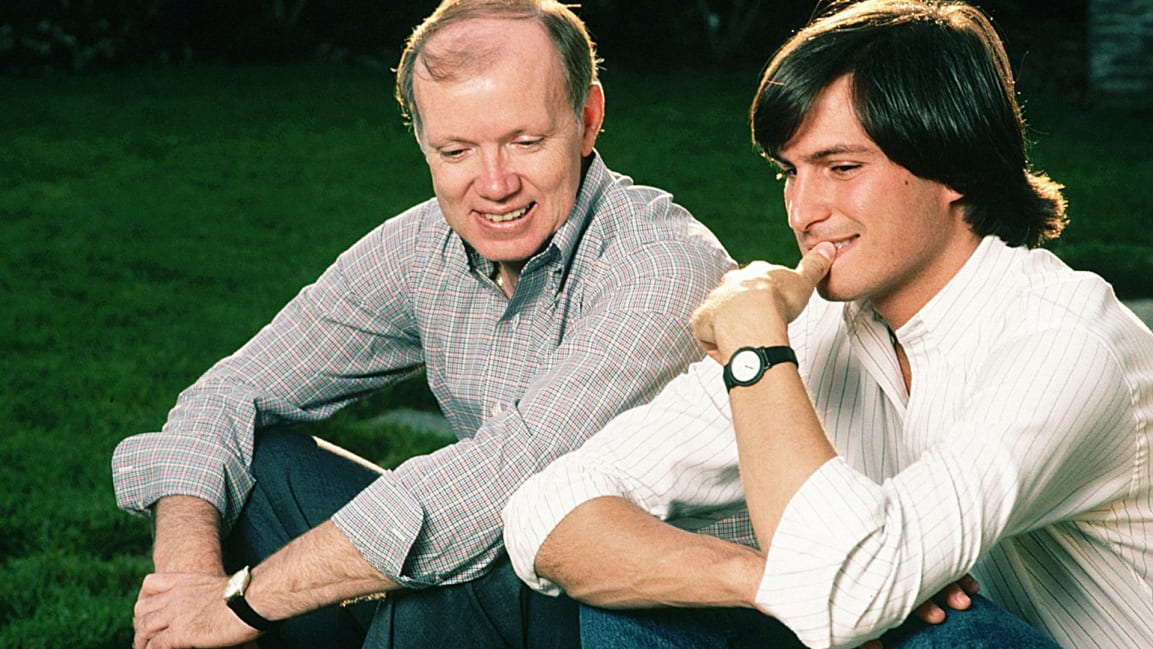

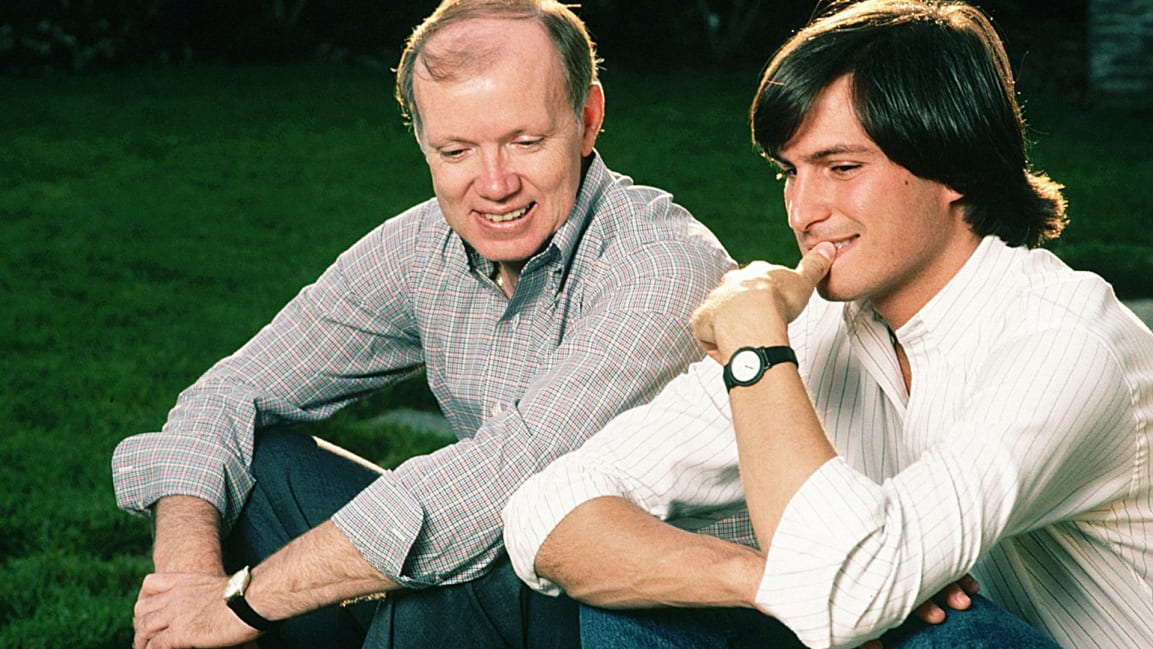

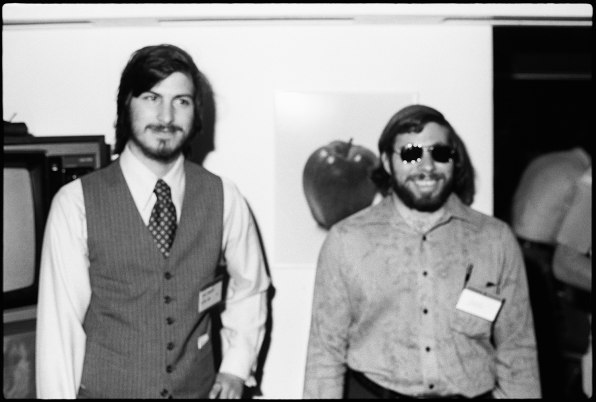

1976 年,McKenna 第一次和苹果接触时,乔布斯和沃兹尼亚克一个 21 岁一个 25 岁。那一年的 4 月 1 日,他们俩就在乔布斯家的车库外成立了苹果公司,后来里程碑性质的 Apple II 电脑还尚未发布。

McKenna 的营销公司 Regis McKenna, Inc. (RMI) 当时已经在硅谷小有名气,按理讲,他没有必要帮这两个初出茅庐的小伙子。

在 RMI 和苹果正式签下合同以后,McKenna 成为了世界上第一个尝试理解这家公司和他们产品的外部人员。之后,他的工作就是帮助世界上的其他人理解这家公司和他们的产品。

对于我们而言,幸运的是,他是一位痴迷于记录的人,并且像个收集癖一样,完好地保存了他职业生涯中的每一本笔记。这其中当然也包含了,自 1976 年 12 月开始,他为 Apple II 电脑起草营销计划所做的笔记。

McKenna 记笔记有几个目的:帮助他捕捉真相、组织思考、确保会议后项目的推进。「我不是一字不差地记录,」他解释,「它们是我的速写本,我会把数据和我的观点混杂在一起。有一些事情是要和客户对接的,还有一些是你要在飞机上处理的。你必须要和客户解释清楚它们才能跟进。」

McKenna 唯独没想到自己是在记录历史。但这本 1976 年的笔记就是苹果营销的死海卷轴——它记录了这家公司早期未见于世的岁月。

始于硅谷

McKenna 是匹兹堡人,他的第一份工作是在本地的一家面向工程师的科技出版物机构担任制作人。1963 年,在任职期间,他横跨美国跑到了硅谷。那时候的硅谷都是做芯片的创业公司,他就在一家这样创业公司 General Micro-electronics 找了一份兼职性质的营销工作,「就在一间屋子里,我看到硅变成计算机的全过程,」他回忆,「我在工业界的 MBA 是在 GME 读的。」他那时做的广告就将重点放在了引人注目的图片,而不是技术的细枝末节,这一点恰好预言了他未来所做的事情。

在自己创业之前,McKenna 还在国家半导体(National Semiconductor)工作过几年时间。

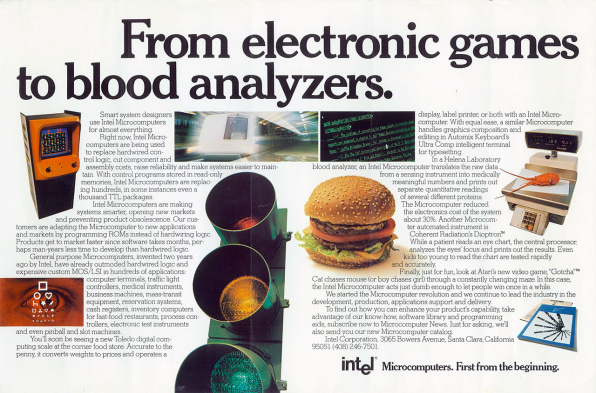

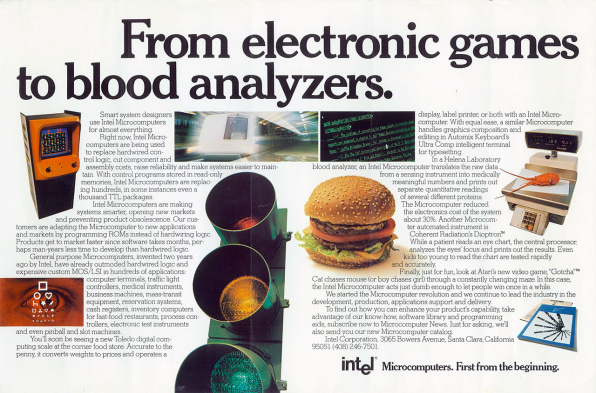

1970 年,McKenna 成立了自己的广告公司,就是前文提过的 RMI。1971 年,羽翼渐丰的 RMI 签下了英特尔。当时的英特尔才刚刚成立三年,还不是后来的芯片巨头,不过这单生意仍算不错,因为当时的英特尔是存储芯片的主要供应商,而且已经制造出世界上第一款微处理器,Intel 4004。

微处理器是一场革命。在此之前,电脑没有处理器,没有集成电路,而是由电子管和数不清的电缆组成的庞大机器。微处理器的诞生使计算机小型化成为可能,小型机和后来的微机又推动了计算机向消费领域普及。计算机的历史就是这样一环扣一环,而 McKenna 的身影几乎出现在了每个至关重要的节点。

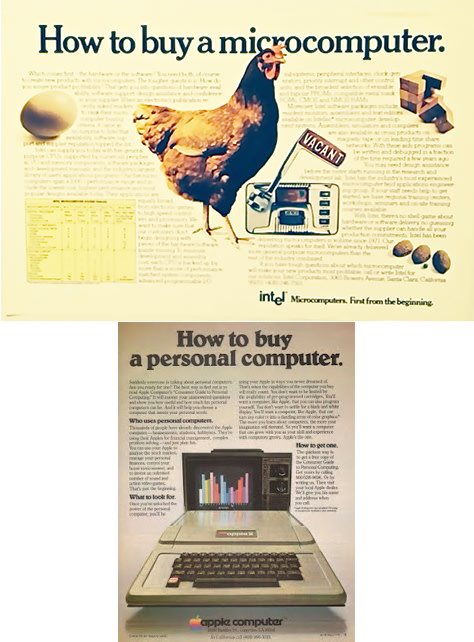

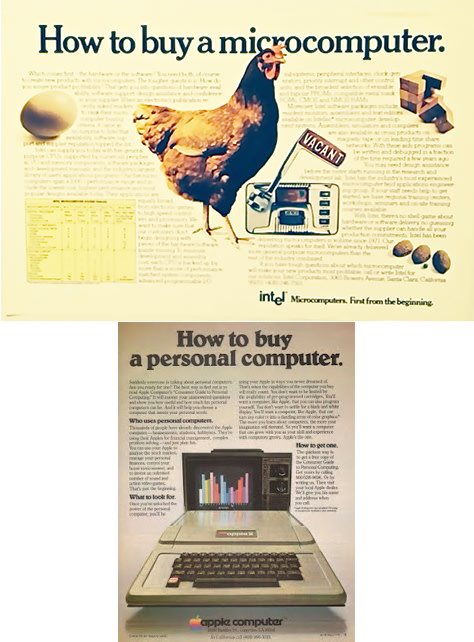

因为微处理器对电子工业意义重大,所以营销工作要从教育市场开始。McKenna 的广告不仅仅针对工程师,观众之中还有将微处理器视作机会的企业高管。虽然是一件高科技产品,但他们的广告却注重审美、版式和语言——就像一本消费杂志,而非科学期刊。

总的来说,「我们当时一年能做五、六十个广告」McKenna 回忆,「因为英特尔,当时每个新产品都想做广告。」

在这些寻求合作的客户中就有乔布斯,他自称是苹果的营销总监。其实他已经在当时颇为知名的电脑杂志《Interface》上为 Apple I 刊登过一则小幅黑白广告。以 70 年代的标准看,那条广告除了有个比较显眼的错别字,整体来看还算凑合。

乔布斯对苹果的品牌野心早已超出那则小广告,所以他看到英特尔的广告以后就想知道是谁做的,他们能帮他推广 Apple II 吗?

乔布斯通过英特尔找到了 RMI,和 McKenna 的助理、负责维系潜在客户的 Frank Burge 取得了联系。

天赐良机

在 1976 年的夏天,Apple-1 刚刚问世,苹果公司还籍籍无名。实际上,当时除了一小部分先锋极客,大部分人连个人电脑是什么都不知道。整个个人电脑产业才刚刚起步,唯一一款产品是 MITS 的 Altair 8800。

所以,苹果的挑战不是说服消费者选择他的产品,而是告诉消费者,个人电脑是什么,它能做什么。这正好是 McKenna 的兴趣所在。

不过,即便 RMI 既有能力也有兴趣,但苹果看起来并不是一个好客户。Michael Moritz 的《The Little Kingdom》(1984),是第一本关于苹果的传记,当中引用了 Burge 开车去乔布斯车库时的自言自语,「我要怎么样才能在最短的时间里心平气和的对待这个小丑然后拿到一个能赚钱的东西?」

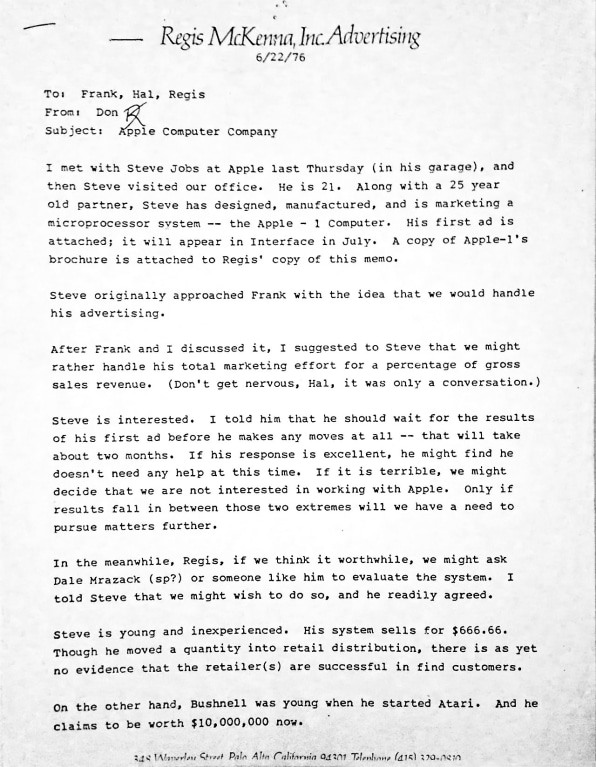

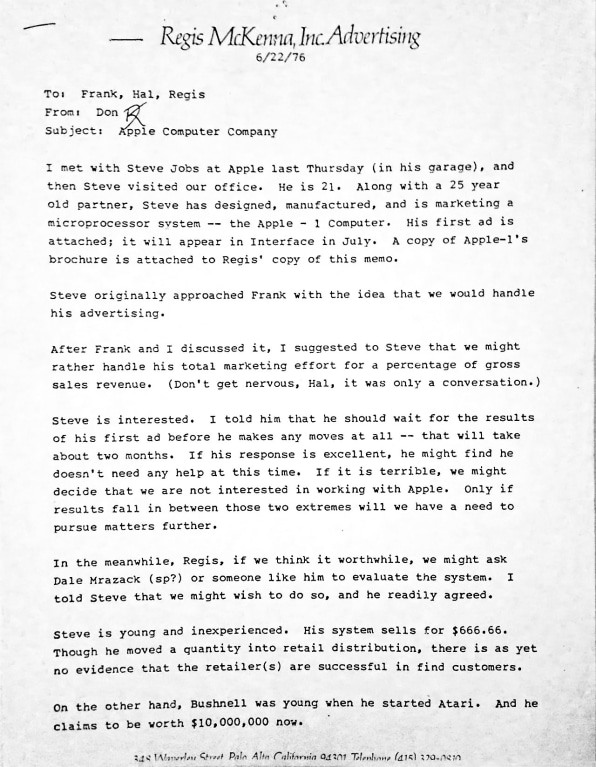

McKenna 公司的另一个员工,Don Kobrin 也去了趟车库,然后在 RMI 的办公室和乔布斯见了一面。他将这次见面记录在了一份备忘录里,日期是 1976 年 6 月 22 日。

在这份备忘录里,Kobrin 对苹果没有什么热情。他觉得 Apple 1 这款产品要么特别成功,要么一败涂地,并不适合作为 RMI 的客户。他还强调乔布斯太年轻了,也没有做企业的经验,同时苹果的产品看起来也没什么市场。

不过他最后笔锋一转,又说和苹果一样卖个人电脑的雅达利的创始人 Bushnell 身价已经超过千万美元。看起来他自己也拿不定主意。

虽然乔布斯和沃兹尼亚克最终见到了 Regis McKenna,但这次见面并没有敲定双方是否会继续合作。

不过这次见面有一个有趣的小细节,因为 RMI 这家公司实际上是以 Regis McKenna 的名字命名,所以 Regis McKenna 名片上的职位那一栏写的是「本人」。据 Regis McKenna 说是因为公司比较小,只有几个人,写个总经理看上去有点显摆。

「沃兹尼亚克当时写了一篇文章介绍 Apple II」,McKenna 说,「里面有很多专业术语,他在对工程师说话。」McKenna 觉得,要买电脑,就应该把它解释给外行听。「我把这一点告诉沃兹尼亚克,他很生气。我就说,『那我也没有办法帮你了,拜拜。』他走了,但是乔布斯回来了。」

在第二次和乔布斯的单独会面中,McKenna 对乔布斯的营销直觉印象深刻,「他不懂技术,但他把个人电脑是什么解释得很清楚。」凭借着一点,苹果成为了 RMI 的客户。

苹果成立

也是在这段时间里,乔布斯和沃兹尼亚克将苹果从一个车库里的小项目变成了一家真正的公司。在 McKenna 和乔布斯刚认识那会儿,McKenna 就把乔布斯介绍给了他原来在国家半导体的老板 Don Valentine,此人后来成了著名的风险投资人。Valentine 见到乔布斯以后,又把他介绍给了 Mike Markkula,这人也是 McKenna 在英特尔的老相识了。Markkula 帮乔布斯和沃兹尼亚克写好了商业计划书,同时惊讶于 Apple II 展现出的巨大潜力,决定自己投资苹果 9.1 万美元,还替苹果申请了 25 万美元的信贷。如此一来,Markkula 得到了苹果三分之一的股份。1977 年 3 月,苹果电脑公司(Apple Computer, Inc)正式成立。

苹果的第一个办公室在库比蒂诺的 Stevens Creek 大道,1977 年 1 月投入使用,一直到今天,这里都是苹果总部所在地,这座加州小镇也因苹果而闻名世界。

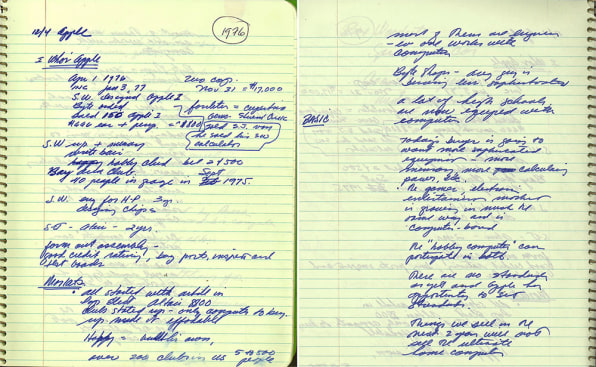

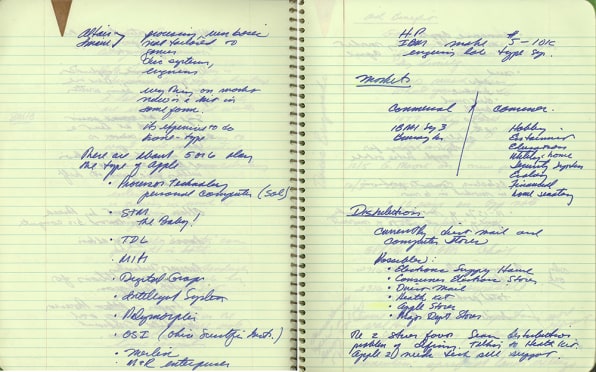

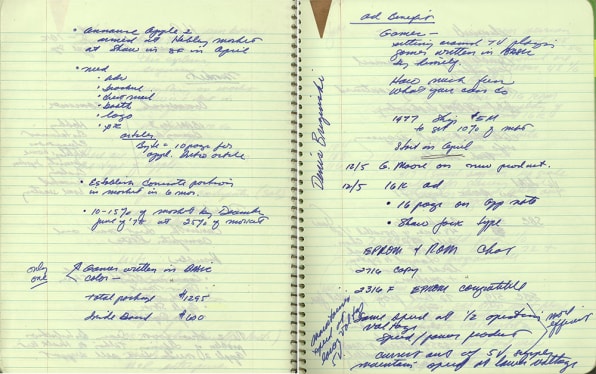

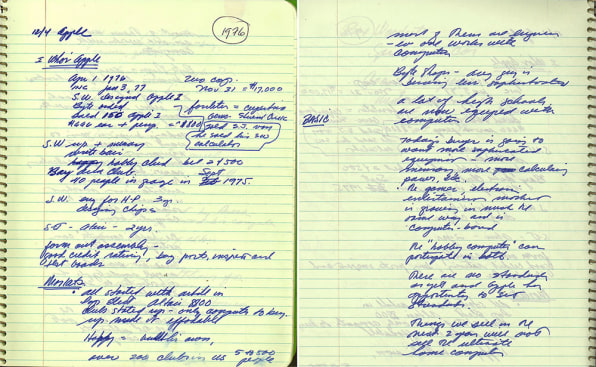

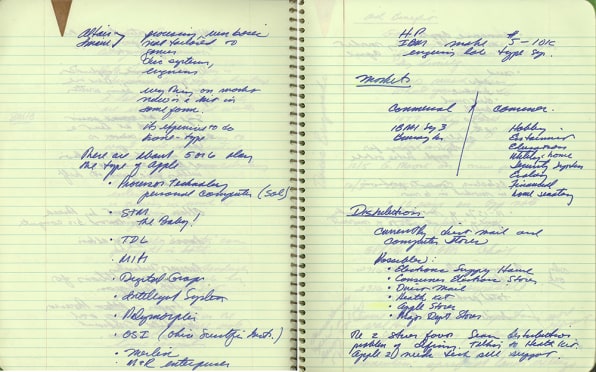

好,现在说回 McKenna 的笔记。关于苹果营销计划的笔记从 1976 年 12 月 4 日开始,当时苹果刚刚准备推出 Apple II。这份手写笔记形式简洁,开头是用双下划线重点标注的「谁是苹果」。它也十分晦涩,有的字迹潦草到连 40 年后的 McKenna 都认不出来,但这一切都让这本笔记显得更加迷人。

Mckenna 的笔记

Mckenna 的笔记

McKenna 的笔记反映了苹果和整个 PC 产业的过去,也是他们曾经规划的蓝图。他以及其简洁的语言,留下了许多洞见:

简历如其人:McKenna 在笔记中简短地提到了乔布斯和沃兹尼亚克过去在电子行业的经验(沃,工程师,惠普,3 年,设计芯片;乔,雅达利,两年)。McKenna 还记下了他们俩卖计算器和小货车给公司筹集资金的故事,为苹果的传奇故事留下了一个生动的细节。

Apple-1 详情:这部分包括一些 Apple-1 的详细细节,例如这台设备是沃兹尼亚克设计的,价格 666 美元,还有 Byte Shop 的订单,总销量 150 台。

市场概况:「一切始于《流电》(流行电子/PopularElectronics)的一篇文章,」McKenna 写道。这篇 1975 年 1 月号的杂志文章介绍了 Altair 8800 微型计算机,并告诉读者如何以便宜的价格入手必要的组件。「现在,美国有超过 200 个计算机俱乐部」,他继续写道,「俱乐部成员在 5 到 500 人之间。」

Altair 和它的知名模仿者 IMSAI 都备受工程师欢迎但没有为游戏做过优化,McKenna 写道:「现在市场上的都是工具。」他列出了苹果的 8 个竞争对手:Processor Technology、Star、TDL、MITS、Digital Group、Intelligent Systems、PolyMorphic、Ohio Scientific、MiniTerm 以及 M&R Enterprises。结果证明,这些公司和产品都不足以和 Apple II 长期竞争。

Apple II 于 1977 年上市时,还有另外两台机器会加入到「即插即用大众微机」的市场竞争中,它们分别是 Radio Shack 的 TRS-80 和 Commodore 的 PET 2001。不过这两款机器在 1976 年末时尚未发布,所以 McKenna 的笔记尚未提及。

接下来是 IBM。McKenna 提到了他们和惠普,但只说了他们的计算机针对工程师群体,售价 5000 到 10000 美元,这个市场和 Apple II 的目标市场相去甚远。至于那具有跨时代意义的第一台 IBM PC,还要再等 4 年才会出现。

市场预测:McKenna 将个人电脑市场分成了两个部分——「商用」和「消费」,并在后者那一栏填了许多细分需求,如爱好、娱乐、教育、安全、家务等等。其中一大部分都成为了 Apple II 面世后的主要应用场景。

零售的可能性:McKenna 提到 PC 一般是通过邮件、电脑专卖店销售,然后他又列出了其他 Apple II 可以尝试的渠道。

电子元器件供应商店

消费类电子产品供应商店

直邮

Heathkit(一个电子产品零售品牌)

Apple Store

大卖场

等等,「Apple Store」?是的,你没看错。如果 Apple II 取得了空前成功,它就需要一个能扩展 PC 零售市场边界的渠道。在 1976 年、1977 年,即便是 Terrell 的 Byte Shop 连锁店,目标受众也仅限电脑 f 发烧友,而非大众。「我一直在提 Apple Store,因为我们没有一个合适的渠道,」McKenna 说,「只有自营店才合适。」这一想法在 25 年后被证明是正确的。

Apple II 的定位:支持色彩图形、音频和动画,还自带一个手柄,可以说这台设备是为游戏而生。同时,这也是一台为专业用户打造的机器,从一开始,它就被设计为一个平台型设备,其他公司可以在它的基础上进行开发。「Apple II 有七个接口,适应性极强,」McKenna 说,「它是一个开放式的系统,许多第三方能够在上面开发自己的应用,替我们将它带入不同的市场。」

McKenna 的计划是让 Apple II 依靠其普适性取得市场成功。实际上,他们完全没有预料到市场正在发生变化——商务生产正在变成计算机的主要用途,尤其是 1979 年 Dan Bricklin 和 Bob Frankston 开发出第一个电子表格应用 VisiCalc 之后。不过,他们的预测已经非常接近了。

今天的买家需要更先进的设备,更多内存、更多算力等等

游戏和电子产品市场正在以同样的方式,基于计算机的发展而发展

现在还没有一个行业标准,苹果有机会成为标准制定者

这一段的结尾是句有点让人摸不着头脑的话:「我们接下来两年出售的东西不是最终的家用电脑。」(Things we sell in next 2 years will not sell the ultimate home computer)。现在,McKenna 也不能确定当初他想表达什么。不过他说,乔布斯从一开始很确定 Apple II 不是真正的个人电脑,而是达成这个构想的一小步。1984 年的 Macintosh,26 年以后的 iPad,都是这个构想下的产物。

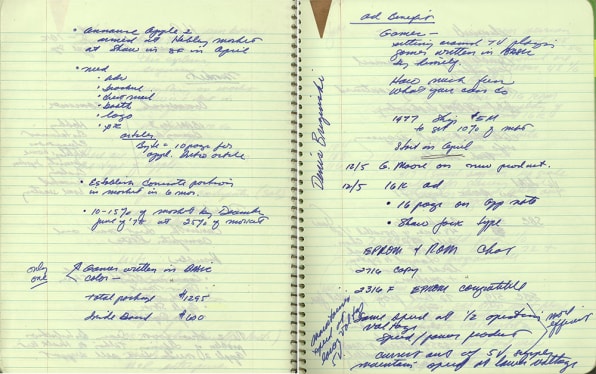

游戏计划的开端:在笔记结尾,McKenna 列出了一份苹果新品发售的事项清单,当中还提到了一篇《字节》杂志(Byte magazine)的文章,沃兹尼亚克写的,可能就是当初引起他俩矛盾的充斥着专业术语的文章。

4 月旧金山发烧友市集 Apple 2 发布

需要

广告

宣传册

直销邮件

摊位

logo

宣传稿

《字节》杂志文章=10 页产品介绍

目标:McKenna 甚至还为 Apple II 设定了几个激进的销量目标,不过因为同期的 TRS-80 和 PET 2001 售价更低,他们并没有达成目标,当然,从长远来看,这并不重要。

在 6 个月内占据市场主导地位

到 12 月份占据 10~15% 的市场

在 78 年 6 月份占据 25% 的市场

在最后一页,他草拟了一份广告概念:

利益点

游戏

在电视机边上坐着,玩自己用 BASIC 编写的游戏

多么有趣

做你能做的一切

后面他又重申了一遍自己野心勃勃的目标:在 1977 年卖出价值 500 万美元 1 电脑,占领 10% 的市场。「从 4 月份开始,」他写道。然后,在那页的中间,他又写了一个和苹果无关的计划:为英特尔的存储芯片策划广告攻势。

计划实施

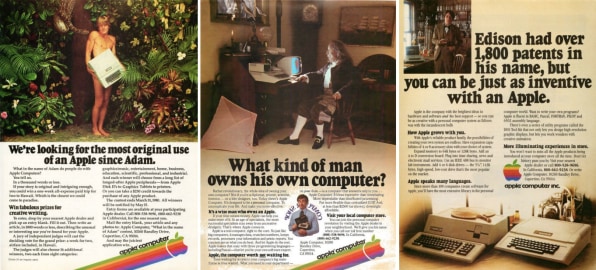

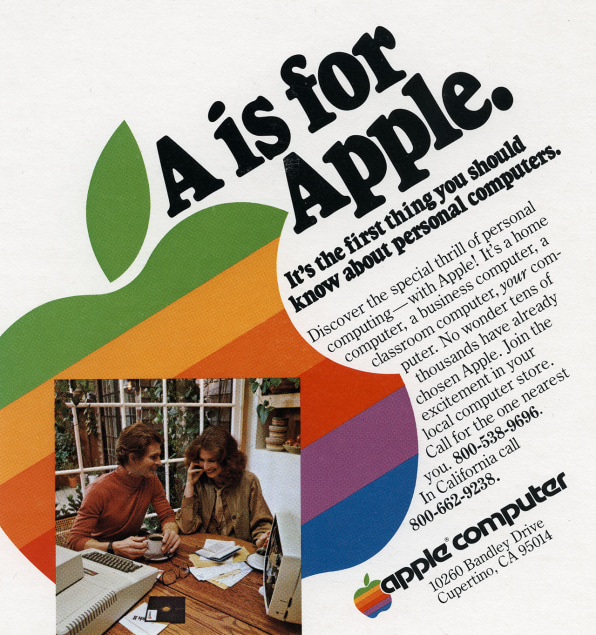

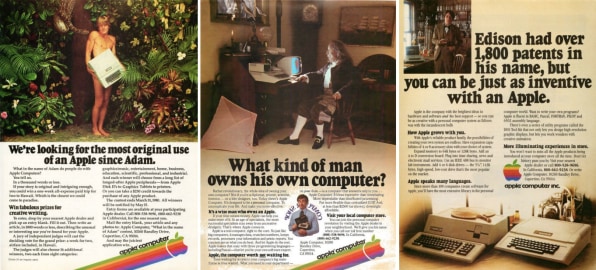

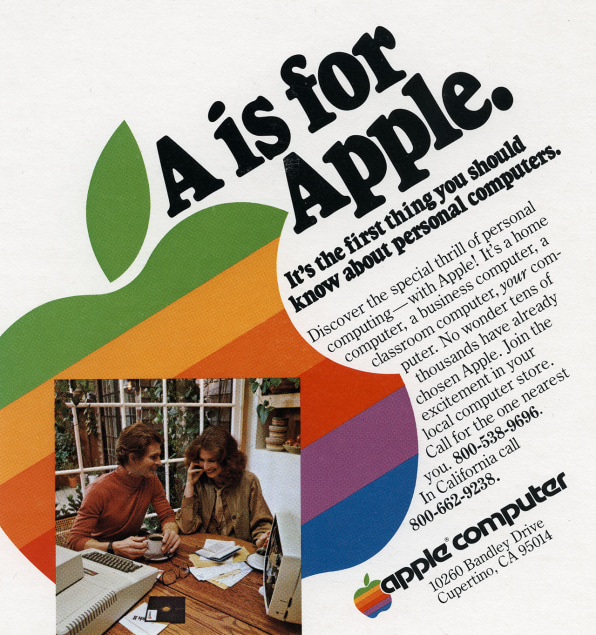

在 McKenna 笔记执行的过程中,他会检查待办事项上的所有东西。苹果换了一个新 Logo(由 RMI 艺术总监 Rob Janoff 设计,最终成为苹果最知名的 logo 之一),在西海岸计算机展销会 (West Coast Computer Faire) 引起轰动,首次在媒体上投放 Apple II 的广告,如 1977 年 6 月号的《比特》杂志(苹果更早之前还在和计算机八竿子打不着的《花花公子》上投了广告——这也表明了苹果将计算机引入大众市场的野心)。RMI 甚至参与了 Apple II 常规营销领域之外的一些事情,例如产品的包装设计。

Rob Janoff 设计的苹果 Logo

Rob Janoff 设计的苹果 Logo

苹果当时的广告看起来比今天刊登在电脑杂志上的广告更华而不实,但信息量也很大。下面这则广告左页是一张照片,穿着蓝色高领毛衣的男人坐在餐桌前,若有所思地看着 Apple II 上的道琼斯工业指数(好吧,其实他正伸出一只手在电脑上打字,完全没有看屏幕,不过有吸引力的硬件展示往往比实际情况更重要)。右页则写满了计算机的配置、从教育到家庭的使用场景、扩展选项和用 basic 语言编程的乐趣。那时,月刊杂志几乎是苹果公司唯一的宣传渠道,广告就像一个主题演讲,挤满了两页纸。

在 Mckenna 做的那么多广告中,Apple II 的影响力最为持久,直到现在都很容易在互联网上找到。不过,在一款产品的上市过程中,公关的重要性不亚于广告,甚至操作难度更大。后来的苹果会开发布会,会让媒体帮忙宣传。但在 1977 年,不仅苹果是无名之辈,整个主流的商业和消费类媒体都没有注意到硅谷的创业公司。

「那时西海岸没有媒体,」Mckenna 略带遗憾地说,「直到大约 1983 年,《华尔街日报》才报道了一家没在纽交所上市的公司。」

他的秘密武器是乔布斯。「我总带着乔布斯,」他说,「他的人格极富吸引力。他们也不知道乔布斯是不是真这样,但乔布斯确实聪明、能说会道又热情,和 IBM 的总裁完全不一样。」

McKenna 见证了英特尔的跨越式发展,从 1971 年到 1976 年,年收入从 940 万美元到 2.26 亿美元。他觉得在苹果取得一个漂亮的年收入之前,都不算成功。「当我们年入 1 亿美元了,」他说,「才算有点东西了。」苹果在 1980 年实现了这个目标,那时他还是一个私有公司。调整过通胀以后,2015 年的苹果每天能赚两个 1 亿美元。

APPLE II 之后

1981 年,McKenna 把自己的广告公司卖给了他的朋友兼前同事,Chiat/Day 广告公司的 Jay Chiat。Chiat/Day 后来为苹果制作了著名的「1984」广告片,将 Macintosh 带到消费者面前。直到现在,他们仍然在为苹果服务。虽然 McKenna 离开了广告行业,但他仍然深度参与了苹果的经营。在 80 年代,并非苹果员工的 McKenna 也要参加苹果的管理层周会、并且花费数年时间制定了 Mac 的营销计划。在 1985 年,他亲眼见证了乔布斯被自己一手创办的公司解雇。当时,McKenna 还努力劝说乔布斯留在苹果,当一个「首席技术官」,不过乔布斯和苹果的管理层都否定了这个方案。

在 1995 年之前,RMI 还一直为苹果提供公关服务。即便后来 McKenna 不再参与公关事务,他仍然和乔布斯有联系。在 2010 年 iPhone「天线门」爆发时,乔布斯还向 McKenna 征求过建议。McKenna 后来还写书,向公司和非营利组织提供咨询。他也投资了不少公司,包括刊载本文的《Fast Company》。

McKenna 为苹果及其产品带来了巨大变化。将 McKenna 为 Apple II 设计的形象和今天苹果在媒体中传递的形象放在一起对比,我们能发现许多共同点。(1977 年的 Apple II 宣传册封面上写着「复杂的终点是简单」,放在今天的 MacBook、iPhone 和 Apple Watch 上依然适用。)我不禁想问他:你对苹果现在的营销有什么看法?

我期待他会回答一下对某条广告的看法,但恰好相反,McKenna 选择了一个截然不同的角度。Tim Cook 作为乔布斯的继任者,一直以供应链管理大师闻名,但外界认为并不是一个营销专家。McKenna 则认为,那些说 Tim Cook 不懂营销的人才是真的不懂。「供应链就是营销,」他对我说,「无论在何时何地都能得到你想要的产品,就是营销。我认为 Tim 是个好家伙,大家还不太理解他。」

图片来自原文

Mckenna 的笔记

Mckenna 的笔记

Rob Janoff 设计的苹果 Logo

Rob Janoff 设计的苹果 Logo