Without writing, you are reduced to a finite automaton. With writing you have the extraordinary power of a Turing machine.

—— Manuel Blum, a Turing Award winner

这句话延展一下,就是:不创造,你就是有限状态机。只有创造,才能让你拥有图灵机的神力。

Without writing, you are reduced to a finite automaton. With writing you have the extraordinary power of a Turing machine.

—— Manuel Blum, a Turing Award winner

这句话延展一下,就是:不创造,你就是有限状态机。只有创造,才能让你拥有图灵机的神力。

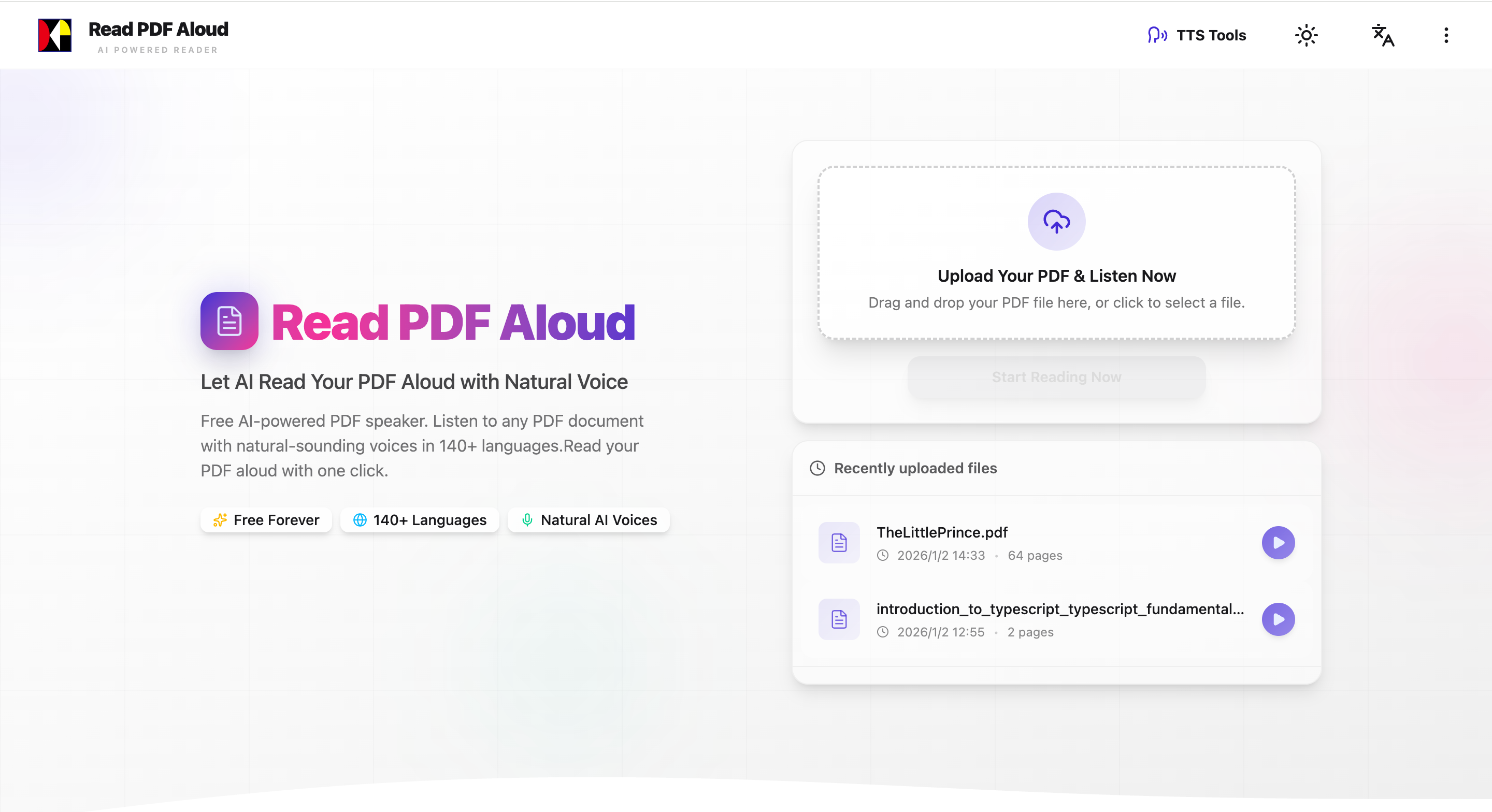

第三个网站 Read PDF Aloud 上线了。

12 月 14 日开工,1 月 1 日凌晨上线第一版,到今天把已知的 bug 和不完善的地方全部修改完,一共花了大半个月的时间,是我工期最长的一个站。

Read PDF Aloud 核心的功能和交互相比之前的网站都要复杂,所以踩了不少坑,都是经验不足导致的。

程序设计上,这次核心的交互逻辑是用面向对象的方式完成。

svelte 的状态管理方式天然适配面向对象范式,官网文档上也专门就 runes 在 class 内的使用做了介绍。这次真正使用面向对象,我也感受到了面向对象的优势,心智负担低,越写越顺手。

但这一切建立在对象设计合理的基础上。如果一开始规划有问题,后面少不了返工。我这次就经历了推到重来的过程。

第二个坑是 CloudFlare Workers。这次的涉及到 PDF 的文字提取和 TTS Api 的调用,所以需要一些简单的后端功能。我最初为 PDF 解析和 TTS Api 调用编写了相应的后端接口,都非常简单。

但是,在我第一次部署到 Worker 后,我就遇到了后端报错。一开始我还以为是我部署方式不对,后来我又怀疑是不是我用的库不适配 Worker 环境。

看完 Worker 的后台日志以后,我才发现,错误原因是 Error 1102: Worker exceeded resource limits。

简单来说,就是 Worker 对单次请求消耗的 cpu 时间有限制。免费版是 10ms,付费版是 30s。一些计算量比较大的任务,难免会占用更多 cpu 时间。当时我心都凉了,一度考虑要不要租个服务器。我还上网查了一下,发现踩到这个坑的,不止我一个。

后来理智说服了我,在没有赚钱的情况下,不能乱花钱。那就只能让用户体谅一下我的难处了,把 PDF 解析放在了用户的浏览器里。

剩下的坑就是一些交互设计上的问题了。

我一直觉得写 ui 最浪费时间,因为很容易陷入细节调试的地狱,我就看这个设计不顺眼,但是又不知道怎么改好,想太久,时间就白白浪费了。

之前做的网站交互都比较简单,这个问题不明显。这次的交互方式更复杂,尤其是阅读器的界面,我边想边写边改,来来回回拉扯了两天。昨天上线,发现交互有问题,又改了一天。现在这版算是没有大毛病了。

编程好难啊。

Ai 让我编程的乐趣消失了,至少消失了一部分。

编程的乐趣和打游戏一样,是绞尽脑汁、反复尝试,直到找到解法的那一刻完成压力的释放。

Ai 现在就和游戏里的「金手指」一样。在绝大多数情况下,脑汁不会被「绞尽」,把思路告诉 Ai,它能直接平推过去,大差不差。没有压力,就不存在压力释放时的多巴胺分泌,整个体验变得索然无味。

人类总是喜欢在显而易见的事情上追求完美。

我每次写 UI 的时候,都十分折磨,因为我总觉得不好看。写一点,改一点,再写,再改。一天下来什么进展都没有,一直在原地打转。

但我写后端代码时基本没遇见过这样的问题。

所谓金玉其外,败絮其中,就是这么来的。

用来用去还是 VS Code 好用……

在写前端项目的时候,Zed 的内存开销相比 VS Code 没有太大优势,但是 VS Code 的插件比 Zed 更好用,即便是同款插件,VS Code 版本的似乎也更智能一点。譬如 Svelte 的组件导入,VS Code 版本的 Svelte LSP 插件的补全提示很快能显示出来,而 Zed 版本几乎只能靠 AI 的 inline hint,插件好像就不会显示组件的补全。

另外 VS Code 的动画会更顺滑一点,不知道是动画还是字体效果的缘故。

因为 vitest 只能用 node 运行,所以 不得不吧 easy-office-2 的里所有直接调用 Bun Api 的代码全部改成兼容 Node Api 的形式。

质疑 node,理解 node,使用 node,但是我依然讨厌 node。

最近清理了一波电脑。浏览器用 Helium 替代了原来的 Chrome。代码编辑器用 Zed 替代了 VSCode。输入法从 Rime 换回了 macOS 原生的拼音输入法。

关于 Zed,我已经在[2025-10-22_20-34-49|我支持用 Rust 重写世间万物提到]过了。这两天实际编码体验非常好,不过我写的毕竟还是 JS / TS,工具链全部基于 Node,内存开销并不低。Zed 本身的内存占用也不低,启动倒很快。希望 Rust 社区继续发光发热,继续改造 JS / TS 工具链,把 Node 干掉。说到这里我又馋 deno 了……

Helium 和 macOS 原生拼音输入法的体验都不错。Helium 本身是基于ungoogled-chromium,使用体验和 Chrome 差不多,但没有 Google 服务的捆绑,开销更低。

至于 Rime,更像是一段插曲。当初是因为 macOS 原生拼音输入法有 Bug,会导致莫名其妙的死机,我才换到 Rime 的。现在 macOS 原生拼音输入法已经稳定了很多,Rime 高度个性化的优势在我这里也不算优势,从零开始培养一个惯用的输入法对我来说也很麻烦。除了不喜欢 Tahoe 的液态玻璃效果,我对 macOS 原生拼音输入法没有任何不满。

再次尝试使用 Zed。

2 年前刚学编程那会体验了一下 Zed,因为生态不完善没有继续使用。现在 Zed 写 Svelte 已经没啥问题了,也支持 GitHub Copilot。基于 Rust 的编辑器,运行速度没得挑。

原本以为没有 Foam 插件,处理我的 markdown 笔记会不方便,结果发现 Zed 有类似的 markdown oxide 插件,功能类似。

现在编码体验非常流畅,舒服了。

Rust 大法好。我支持用 Rust 重写世间万物。JS / TS 生态就应该用 Rust 重写,把 language server 什么的都重写了。现在电脑里剩下的 node 进程基本都是 language server。

看到一个有趣的类比,将联想记忆法比作数据库建索引,本质上是拿空间换时间,在一个缓冲区里放更多数据,以此减少常∫用数据的索引速度。

Anton Putra在 YouTube 上发了一条视频,对比了 FastAPI (Python) 和 Node.js 的服务端性能表现。第一轮是测试单纯的 Get 请求,第二轮是测试 PostgreSQL 数据库的写入。两轮测试下来,Python 的综合性能表现差不多是 Node.js 的 1/10。

一般来讲服务端的性能瓶颈都在数据库 IO,很少会遇到 CPU 瓶颈。Anton Putra 测试过不少语言和服务端框架,Python 是为数不多能在测试中段就能撞上 CPU 性能墙的。而且撞墙以后也没有恢复,后半段被锁死在 50% 的 CPU usage 上跑完了全程,也不知道为什么。

FastAPI 已经是 Python 生态内性能比较好的框架了,我真不敢想 Django 这种老乌龟得慢成什么样。没有 jit,再加上 gil 的限制,Python 的性能真的……配不上它今天的江湖地位。

最关键的是,Node.js 在 JavaScript 生态内的性能也不突出,甚至可以说是比较拉胯的……