学者陈嘉映写过一本书,叫《何为良好生活》,以哲学/伦理学的角度探讨我们的生活,试图给出一个「良好生活」的定义。不过生活终究是一个宏大命题,当人面临生活的时候,好多问题都不一定有答案,我们面对着问题的时候需要的其实是一种态度。陈嘉映给出了一个态度,也给出了一些他的洞见和思考,但人生是我们自己的,我们要学会自己给出自己的态度。

我拟的题目是「何为良好『数字』生活」。以我现在的经历来谈论生活还太早,所以,我想以一个更微观的视角切入,同时,「数字工具」对于现代人生活的介入越来越深,讨论「数字生活」的必要性不言而喻。

中国人向来习惯在一年的周而复始之际感怀一番,有人喜欢年终总结,有人喜欢展望未来,而关于「数字生活」的讨论也是我这一年来,或者说是几年来一直思考的一个方向,近期的一些经历让我对这个话题有了新的看法,正好借这个时间总结一番。今天是 2 月 18 号,农历正月十四,按照中国人「(正月)十五之前都是年」的观念,我现在来总结一番不算太迟。

👉 数字素养(digital literacy)

我小时候是个电脑迷,技术(编程)上的事情我不懂,但我是看着Apple4us这类「站在科技和人文的十字路口」的博客长大的,所以,我更留意技术对社会和文化的改造。这样看来,我的数字素养属于「自我教育」,这一点也暗合了反主流文化精神对计算机和互联网的期待——一个自我教育的工具。

数字素养这个话题,是我在过年期间和高中时代的朋友聊天时想到的,暂且称他为 Lz 吧。Lz 是一所国内重点政法院校的毕业生,他提到了政法院校特有的校内网络审查:有一个同学因为用微信约访某位「维权律师」,然后这位同学「一教醒来,发现校长和辅导员打来十几个未接电话」,采访活动自然也被取消了。

网络审查其实指向的是互联网的隐私问题。这个问题老生常谈了,但其实很少有人能意识到问题的严重性。理论上,一项互联网服务的数据收集程度可以细致到令人发指——你在一个商品页面上停留了几秒钟淘宝都知道。但那位同学好像并没有意识到这些问题。而规避网络审查的方法有很多,那位同学既然有某某人权律师的联系方式,完全互相约定使用更隐私的通讯方式,例如使用加密的聊天软件。

我对数字素养的定义是:通过数字工具达成目的 的能力。其实有很多场景可以反映一个人数字素养的高低,例如,对搜索引擎的利用;对信息的处理;利用数字工具创作;还有前文说到的对隐私的保护。

说到这里我还想起一位调查记者江雪,江雪的微信公众号被封了好几次,还有很多像江雪这样的人,公众号被封了一个又一个,但他们都没有建一个自己的博客。现在建一个博客的难度不比开公众号高,至少建博客不需要身份证。

再举一个对普通人而言更实用的例子吧:

假设 Lubi 想买一台 Sony RX100M6 相机,Lubi 会在「什么值得买」每天搜索 Sony RX100M6,查找优惠信息。不过,还有一个更方便的方法。「什么值得买」提供了优惠信息的 RSS 的链接,你只需要用一个 RSS 阅读器订阅优惠信息,然后设置关键词过滤就能筛选出 Sony RX100M6 的优惠信息,一旦 Sony RX100M6 有新优惠,阅读器就会显示。这是一个学习成本极低(相较于编程)的方法。对于普通人,唯一的信息壁垒是他们不知道什么是 RSS。

规避审查、建博客、使用 RSS 都只是一项技能。当你面对不同的问题,你需要不同的技能。当你在发现问题——解决问题的循环中不断学习,你就会慢慢理解我们的互联网到底是如何运作的。

那么,怎么让他们学会这些技能呢?我第一次知道 RSS,是看到一篇晒手机桌面的文章,里面提到了 RSS 阅读器,文中没有细说,我自己在搜素引擎里查「RSS 是什么」,30 分钟以后我就学会如何使用它了。

任何涉及到素养的问题都需要教育,但如果没有人教,你可以尝试自己教自己。

👉 对抗科技

当你把计算机和互联网当作工具看待时,你才能更深刻的理解它。也就是说,作为工具的计算机是「帮我们达成目的」的,它本身并不是目的而是手段。

在大概十年前,以计算机和互联网为代表的科技尚未如今天这般深度介入中国社会的方方面面,杨永信和陶宏开等「专家」还在电视机上和「网瘾」作斗争。以今视昔,自然觉得荒谬,但「网瘾」二字道出了一个事实:网络在消耗我们的时间。

你把时间用在什么地方很大程度上定义了你是一个什么样的人。「网瘾」不是精神疾病,它是陈旧观念对新技术的污名化,但一天花 8 个小时沉浸在信息流里的生活方式显然不健康。如今的中国已高度数字化,在这个所有人都 7×24 小时在线的国家里,没有人再谈论「网瘾」,取而代之的是每个人都深深地染上了「网瘾」。

以前的人要当「沙发土豆」还要一动不动坐在沙发上对着电视机,如今每一个碎片的空闲都可以用信息流填满,无论你身在何处。不记得是谁问过一个关于信息流的「大哉问」:我们需要这么多的信息吗?这个问题指向和当年关于「沙发土豆」的批判是一致的。

获取信息是人类的本能,但我们并不需要获取那么多信息。因为现在人获取信息的行为,在大多数情况下都是娱乐性质的。我在豆瓣上看影评并不是因为我是影视从业人员,纯粹是我无聊闲的。技术的进步确实让娱乐变得越来越方便和廉价了。娱乐没有错,但是无穷无尽的信息流和近乎本能般的「下拉刷新」操作足够让人欲罢不能。

这些设计的出发点都是商业需求。一款 app 要做得「及时响应无卡顿」,「操作顺应本能」,因为这样用户才用的舒服,然后我们要「增加用户停留时长」这样才能挣更多广告费,于是信息流诞生了,用户可以一直往下滑(或下拉刷新),永远都有东西看。

娱乐无罪,商业本身也无关对错,但是你的时间不应该被困在信息流里。

我知道有人可能会反对,对于大多数普通人,在下班以后,抖音、头条和微博里插科打诨的段子是他们为数不多能唾手可得的娱乐,说不定还在上面能学点东西。但是如果他们把时间都消耗在了信息流里,他们永远看不到更大的世界。

「看不到更大的世界」这句话不是文艺青年的矫情,是一个字面意思的(literally)事实。如今大家批评头条和抖音,都说它们的「原罪」是「内容质量低下」,但「内容质量低下」其实是可以通过算法调整的,如果你不嫌无聊,也可以自己去人工修正(给你不喜欢的内容点 ×)。但是,哪怕有朝一日,信息流里讨论的是苏珊桑塔格的文论和希区柯克的电影,信息流真正的「原罪」也不会消除——信息流设计本身是就是希望能通过不断的信息刺激抓住你的注意力,让你在里面忘却时间,沉迷于信息本身。更直白一点讲,信息流想做的是挤占你进行其他娱乐活动的时间。所以短视频和「头条们」的竞争对手是可以是电影院、健身房、甚至是你的睡眠时间。

你若要问他们边界在哪里?我只能说在商业利益面前没有边界。商业本身无对错,我们不需要批判一家企业靠挤占我们的睡眠时间赚钱。毕竟,是你在睡觉的时候手不自觉点进去的,与其说它牺牲你的睡眠挣钱,倒不如说这笔钱是你自己替他们从广告主手里争取到的。

我们对此应该采取对抗的策略。对抗,而非抵制。今时今日,抵制科技只能又一场徒劳无功的卢德运动,我们只能自觉地去对抗。而这,正是苹果和谷歌都在自家的操作系统里推出数字健康(digital wellbing)的原因,当你切实的意识到你在智能手机上花了多少时间,你才会反思自己的生活方式是不是出了问题。

所以,对抗科技的下一步是思考自己到底应该把时间花在什么上面,对于繁忙的都市人而言,他们可能没有想过这个问题,但它值得一想。

在这一部分的最后,我想摘抄一段来自人民网 2005 年的一篇专栏文章,作者是彭兰:

因此,对于网络信息的传播者而言,未来的任务,在于提高信息的质量,而不是数量……对于信息的接收者而言,网络信息是对个人鉴别力的一个更大挑战。而前提是,个体应该有着追求高质量信息的信仰。

👉 计算性能已经盈余

「这台电脑/手机性能够不够用?」

诚然,要讨论一个计算设备性能是否够用是需要视情况而定的,这是一个公论。我所说的计算性能已经盈余,是满足人的最低生产和消费需求,也就是:通讯、浏览网页、看视频和文档处理,而游戏和图形编辑,则不在此列。其实只要稍微留意下自己在电脑/手机上干的事情,你就会发现,一般人 50% 以上的时间都在干这三件事情。

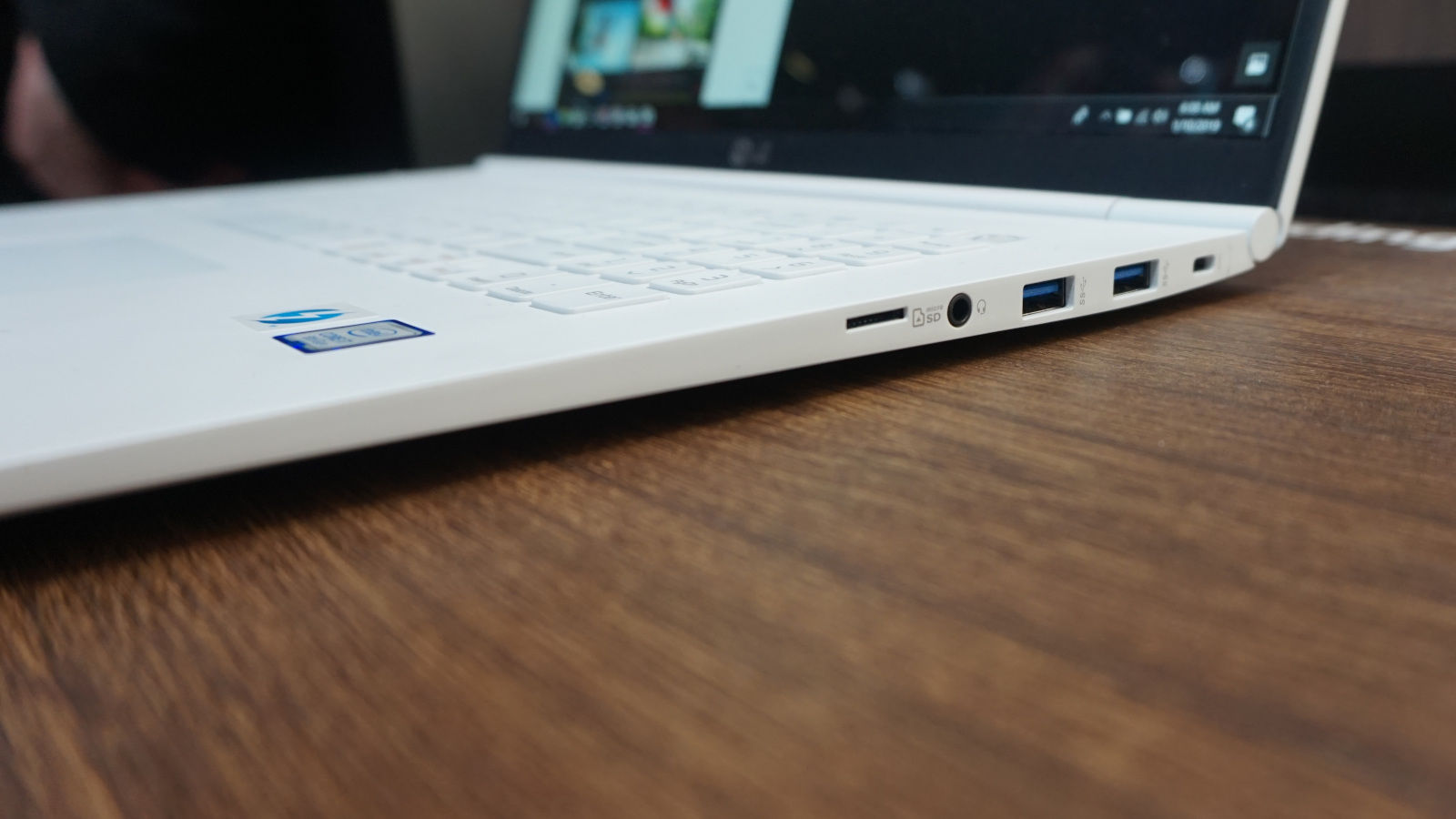

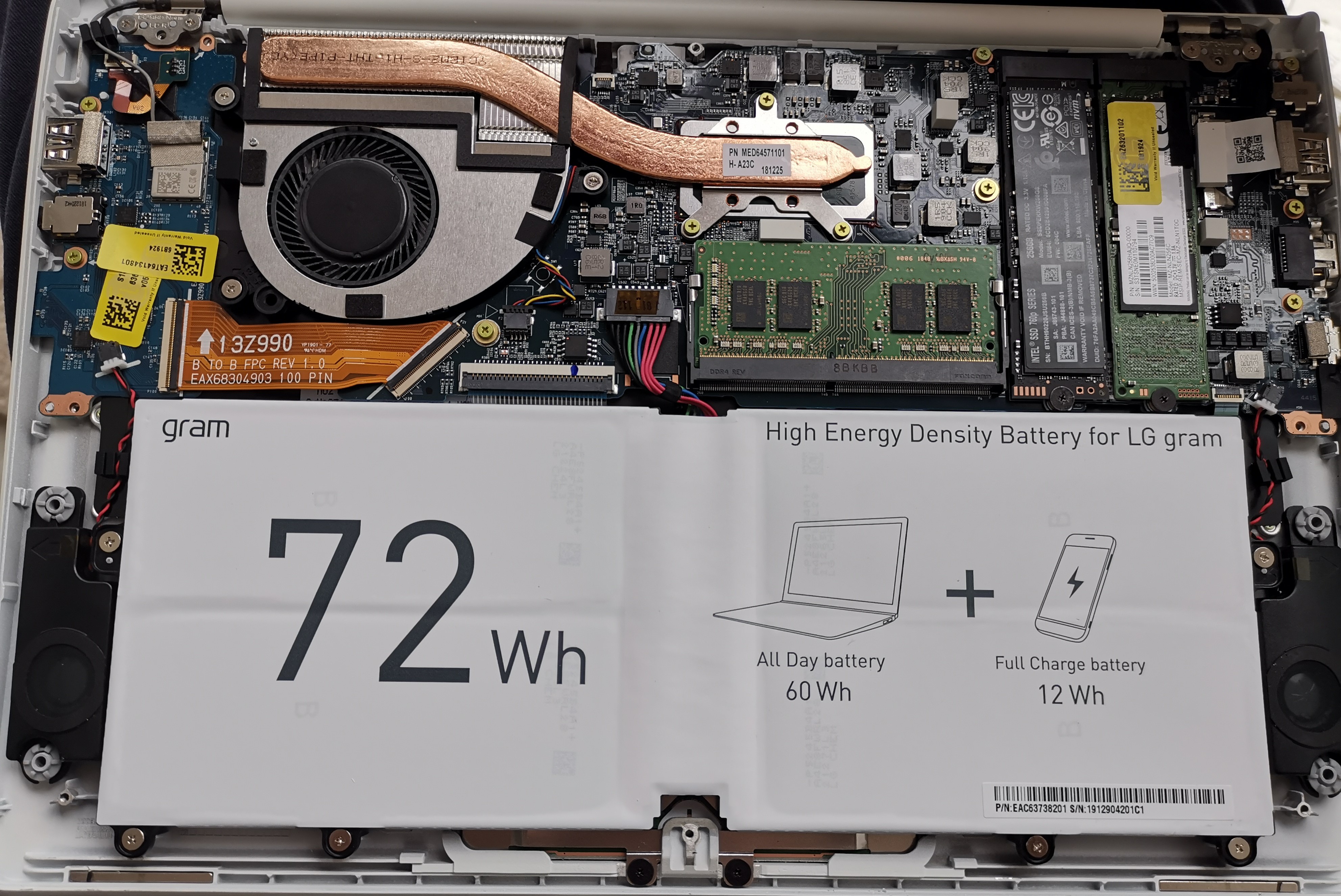

以微软 2018 年推出的 Surface Go 为例,这款平板电脑的新能恐怕是 2018 年主流品牌推出的「最低计算性能」的笔记本,高配版搭载的 Intel Pentium 4415Y 在 Geekbench 4 里单核 19002000 分左右,多核 35004000 左右。如果看纸面成绩,连同价位的手机都打不过,性能大约相当于 i3-4010U,这是一块 13 年推出的 CPU,TDP 为 15W。这就意味着,现在市面上所有的笔记本性能表现只会比他好,不会比他差。

但在知乎问题「如何评价 Surface Go?」下,根据用户自己的回答,「码字、刷网页、看视频」的功能它都能应付下来。也就是说,现在市面上任何一台笔记本都能应付我们的最基础的计算需求。

手机也是一样。手机界的「一代神 U」骁龙 660 在 Geekbench 4 里单核 1600 分左右,多核 5800 分左右,不玩手游的话,骁龙 660 处理手机日常使用没有任何问题。从 2017 年到 2019 年,无数台手机都搭载该处理器,到了 2019 年,这款 SOC 也被下放到了千元机红米 note 7 上。我们可以预计,在 2019 年,只要你的预算在一千元以上,你买到的手机,性能不会比骁龙 660 差。

一台廉价的计算设备和价格数倍于它的「高端机」表现相差无几,是因为他们本质上就是一个东西。计算机最重要的功能就是计算,处理包含着无数个 0 和 1 的代码,所有的计算设备都能实现这一点。所以,在面对「上网码字」这些基础需求时,千元机和万元机的表现差距绝对没有他们的价格差距大,无非是多花几秒钟加载,但最终他们都能满足你的基础需求。

我曾经在知乎上看到过一个问题,大意是问预算有限的情况下想学编程,该买一台什么电脑。有一个答主展示了它当年学习编程的设备:一台两千元的「寨板」加一套蓝牙键鼠,总价不超过 2500。我个人十分欣赏这种做法,因为他传递出了一种「性能其实不重要」的精神,而正是因为性能已经「盈余」了,所以我们不必在意它。

那么重要的是什么呢?是作为使用者的你啊。

人类一直以来都渴求一个平等的社会,但这个「平等」经过了人类两千五百多年的思考,已经变得复杂化了,脱离了它最初的定义。我们现在的社会肯定是不那么平等的,在可预见的未来也不会出现所谓「绝对平等」的社会,但是计算机和网络是一个新变量。你现在用极低的价格购买一台计算机,它能实现的功能和价格数倍于它的机器差不多。你完全可以用它学习,用它创造。人类的财富极端不平等,但人与人之间的算力差距却非常小——马云的财富十万倍于一个普通人,但他手机的性能最多是一款千元机的三倍,他用手机能做的事情,你同样可以做到。

算力平等是一个好的开始。当我们在抱怨各种不平等时,真正造成不平等的其实是结构性的、历史性的因素。当一个孩子出生在山沟沟里,他无法打破改变家族的历史和中国的社会结构,一切在他出生之前都已经决定好了,在面对这种困境时他无能为力。但计算机和互联网是平等的,他透过屏幕所能看到的东西和其他人一样,他在上面能做的事情和其他人是一样的,这就是希望。

惟愿希望不只是希望。

给大家拜个晚年 🙏。

题图:Søren Astrup Jørgensen

:max_bytes(150000):strip_icc()/shutterstock_325494917-5a68d8403418c600190a3e1f.jpg)