一个巧合。今天在打包证书,下午奶奶给我打电话,聊完以后,正好打包到一个叫汪慧兰的考生证书,和我奶奶同名。

Tag: 生活

Dkphhh's MurmurCreated@ Mon Jun 20 2022 15:32:00 GMT+0800 (China Standard Time)

消费主义与皈依自我

选择是当代生活最大的骗局。

农民工进城,可以选工地、外卖员、网约车司机,或是支起一个街边小摊位;大学生就业,可以选 A 公司、B 公司、C 公司。

选择有限,而且都差不多。

当然也有一些向下兼容的选项,比如躺平。但对于大部分人来说,向下兼容伴随着经济风险。

本质上,我们没有选择,只有取舍,而这些微妙的取舍,决定了我们会成为谁。

其实在 30 年前,「成为谁」还是一个不需要思考的问题。中国有国营工厂,日本有终身雇佣制,欧美虽然没有制度性保障,但足够大的就业缺口依然可以保证大部分人有一份稳定的长期工作。

但在当代社会,作为身份构建根基的职业出现了松动。因为没有能让人从事一辈子的岗位了。公司的劳动合同只有 3、5 年的时限,大部分人在合同没有到期的时候就已经离职或者被裁员了。瞬息万变的商业环境让公司的平均存活时间只有不到 10 年,「择一事,终一生」成了当代人的奢望,「一切坚固的东西都烟消云散了。」

消费适时出现,成为了个人寻找社会定位的指南针。

不仅仅是狭义的「you are what you buy」,在豆瓣上,定义身份的途径是「you are what you read」,在减肥人群中,是「you are what you eat」,在小红书,是「you are what you wear」。衣食住行、兴趣爱好都能被消费化。

毫无疑问,互联网加速了消费主义下沉的进程,也扩大了消费的定义范围,自我定义也变得更加颗粒化了,充斥在社交软件上的「斜杠青年」便是例证。

甚至工作本身也受到了美学的审视。好工作不光要高收入,还要带来特别的体验,它要令人骄傲、值得自豪,或者要看起来有趣。这里面包含了一种价值取向——没有使命感的工作不值得做。但大部分人的工作都是琐碎且毫无使命感的,在消费主义的宗教光环下,无聊是原罪的原罪,从事无聊的工作,就是悲剧。

通过一个稳定的职业身份实现人生价值,现在成了少数人的特权。对于大部分人来说,生活方式成为了构建自我身份与实践自我价值的唯一途径。

在消费主义的教条中,有意义的生活意味着不断探索新体验——新产品、新环境、新文化、新思想,体验的东西越多,这辈子就越值。

我曾经问过很多人,如果有朝一日,不再有经济上的压力,他们会去做什么。大部分人的答案都是环游世界,或者多读几个学位,在我的微信朋友圈里有人正是这么做的,我也是从她那里得知,原来环游世界的成本并没有那么高,只要你愿意住在别人家。

人从出生第一天起就在消费。消费没有错,但消费是个一次性的过程,在你拥有新玩具的那一刹那,它的吸引力就开始打折,直到最后消失殆尽,被遗忘、被丢弃。消费只能成为手段,无法成为目的。

「寻找目的」是每个当代人的宿命。

文艺复兴以来的人文思想战胜了宗教,挣脱枷锁的人类得到了自由。但自由是有代价的。我相信很多人都有过高强度工作后的空虚感,那种突然停下来以后的无所适从和迷茫,这便是自由的代价。

「寻找目的」过程就像为我们自己建立一个新宗教,每个人要为自己定义美丑善恶、是非曲直,然后慢慢接近它。

最近在看《工作、消费主义和新穷人》,本文算是一个概括加读后感。其实,在看这类书的时候总是会不由地想到自己的处境,越想越远,就想到了关于自我的终极问题,虽然一直没有得到答案,但每想一次,似乎离答案又能更近一点。

Dkphhh's MurmurCreated@ Thu Jan 27 2022 22:28:00 GMT+0800 (China Standard Time)

《十三邀》黄灯这期里提到了黄灯是农村出身、留守儿童、大专毕业,在下岗潮到来之际进了国营大工厂,后来通过自学考试一路从本科读到博士。这段背景构成了《我的二本学生》的前传。她对那些留守儿童、小镇做题家、高考失败者的关注,或许正是来自切身的经历与感受。

被社会标签化的“失败”只是一个表象,二本学生的困境是精神上的,单一的评价体系很难让我们接受作为失败者的自己,黄灯最大的帮助其实是给了学生一个在精神上认识自己、了解自己、接纳自己的入口——写作。

每个人的写作都是从自己开始的,关于童年、关于家庭、关于爱情、关于理想,还有关于生活的言不由衷和身不由己,写出自己的切身体会,相当于一次对自我的解刨,它无法成为问题的解决方案,但能让人意识到问题所在,唤醒一个沉睡的灵魂。

快乐工作的秘密|文摘#30

今天看到了一篇来自《The Atlantic》的文章「The Secret to Happiness at Work」

作者Arthur C. Brooks是一位研究管理和领导力的学者,目前在肯尼迪政府学院和哈佛商学院执教,也是一位精通人性的男讲师在《大西洋》的专栏里,他写了很多关于「快乐」的文章。

他认为工作的快乐不在于金钱,它只有短期影响,也不在于它能不能彰显你的学历和能力,而在你能不能从中获得的内在满足。

影响这种内在满足的因素有很多。

首先是不可控的基因。《Journal of Applied Psychology》上有个研究,关于一对分居两地长大的同卵双胞胎。这项研究发现,人对工作的满意度约 30% 由基因决定。

其次是价值观和文化。很多研究都表明,和雇主在价值观上深度契合的人,工作起来最开心,尤其当这些价值观具有道德、哲学或精神意义时。2012 年一项对伊朗护士的研究发现,他们觉得自己的工作是「一份神圣事业,能获得精神满足感」。许多学者在教育事业中找到了同样的使命感,正如已故哲学家 Michael Novak 所言,这样的使命感在商业活动中也能找到。

价值观和文化因环境、时代而变,但有两样东西几乎存在于所有的工作中。也就是服务他人带来的意义感和在工作中取得进步的成就感。

服务他人的意思不是去当志愿者或者为非赢利机构工作,在 Arthur C. Brooks 自己的研究中,为非营利机构工作带来的内在满足感,并没有比为公司或政府工作多多少。

和那些不可控或者很难控的影响因素相比,在工作中寻找成就感的主动权,大部分在我们手上。成就感的来源,就你能胜任这份工作,甚至能在工作中取得一个又一个成功,心理学家 Martin Seligman 发现,成就感在很大程度上决定了工作中的辛福感。一个能够给予清晰指导和反馈、奖励优秀员工,鼓励员工发展新技能的老板,最有可能带来幸福感。想要每天快乐上班,要么找一个这样的老板,要么成为这样的老板。

与成就感相对,Martin Seligman 也找到了人类不开心的原因。他是「习得性无助」一词的发明者,人类如果一直经历无法掌控的失败,就会陷入这种状态。当代中国青年的集体性不开心其实也可以理解成一种习得性无助——我们似乎面对着一道隐形的壁垒,随着时间流逝,我们穿过这道壁垒的信心越来越小了。

另一个比较有意思的结论是:失业会让人更不开心。他在 General Social Survey 的调查数据中发现,有可能失业的人「不太开心」的几率,是不可能失业的人的三倍。在 2014 年,经济学家还发现,失业率每上升 1%,对国民幸福造成的负面影响是通胀率上升 1% 的 5 倍多。

这也说明完全「躺平」并不能带来幸福。哪怕是作为代表人物的「躺平学大师」,每天也不是完全躺平,他每天会“读哲学、看新闻、锻炼身体”,偶尔还会去横店上班——当群演。

两段喊麦词

赋闲在家写了两首喊麦词,娱乐一下。

重生之我是高富帅

你在大厂上班

工作就是搬砖

月薪八千三

房租就占了一半

长夜漫漫

就想四处看看

tinder 陌陌探探

we have much time to spend

划着 划着 你试图划到世界尽头

like like 你不想机会悄悄溜走

hello hello,开启了每一次的邂逅

fine fine,好像一点问题都没有

真的一点问题都没有吗?

划来划去

为了什么?要找什么?

你不知道,也不愿思考

No doubt

你的脑袋里 就只有打炮

你想要 Match 一个漂亮 baby

but there is always nobody

漂亮的女孩,似乎永远轮不到你

猎物在眼里

被别人吃下去,你只能干着急

OK

她们是猎物,那你是什么生物?

肉食动物?狮子老虎?

还是会飞的,吸血蝙蝠?

不,你是社畜!

随时会被人解雇

猎物和社畜都不会被在乎

毕竟你们都不是人,而是物

如同这个世界,已是灵魂的坟墓

all right

既然现实里一事无成,那就在赛博世界重生

现在

你毕业于海外名校克莱登

就职于大厂中层

爸爸是律师,妈妈是医生

家里大概几套房,遍布北上广深

业余还组了个乐队,名叫告五条人

再用个明星的头像,假装自己是松本润

OK

你 match 到了一个妹,名叫 Julia

她有长长的头发、身材火辣辣

dress so extra,just like Rihanna

读过《规训与惩罚》,听过“直到大厦崩塌”

是个生活方式博主,喜欢给照片配些听不懂的话

你打算和她聊聊萨特、加缪、波伏娃

最好能从手机聊到影院再一起回家

然而美梦还没开始就已经结束

话还没说满三句她就不回复

”我觉得你这样的女生很 cool“

”可我觉得你很 dry 也很木“

”你喜欢福柯,是不是也爱 SM?“

”不爱,你对我判断有误“

”我是 M,我需要你在床上的凌辱“

”那我命令你,立刻离开我的屏幕“

You have nothing left but 失败

但为了心中最后的 pride,

你还是要说出最后的表白:

“头像是我,不满意?”

她也表达了最高的 respect:

”滚“

千篇一律的年轻人

没见过 money,没体验过 free

单一的评价体系,所有人都爬一架梯

优秀得一样,美丽得一样

像流水线里的产品,全都一样

单一的评价体系,所有人都爬一架梯

能赢的人站在塔顶,下面都是殉葬品

我们困在系统里,哪里有红利?

为什么你这么努力,还是不能赢?

因为生活无关输赢,只需要 enjoy

"I saw the best minds of my generation destroyed by madness,starving hysterical naked"

欢迎各位喊麦大佬随意取用

😀

远程办公:政府、公司和个体的博弈

个体的远程办公是一个关于生活方式的选择题,但如果将远程办公放入更广的维度,它其实涉及到公司治理、经济趋势,以及随之而来的商业形态。参与方也不仅仅只有员工和公司,地方政府也有自己的小算盘。

因为疫情原因,我和这个世界上的大多数人一样,被迫远程办公了半年。现在疫情趋缓,有不少朋友已经回到了办公室。

在这场“被迫”发生的远程办公运动中,硅谷的不少大公司选择将远程办公常态化。Facebook 的 CEO 扎克伯格说计划 10 年内将半数员工转为远程办公,Twitter 的 CEO 杰克·多西也说,“如果员工不想回办公室,一直远程办公也没关系。”

美国一直有许多初创公司小团队倡导远程办公,其远程办公人口在2018 年达到了 25%。在这次疫情推动下,已经有更多公司加入这场运动,主动选择将远程办公常态化,或是让将更多岗位转为“可远程”。

不过,公司在考虑远程办公时,可不仅仅是将其作为对员工的福利,实际上他们有更多更现实的利益考量。

作为个体,我们在讨论远程办公的时候更喜欢将其定义成一种生活方式,赋予它各种各样美好的想象,关于想象有多不靠谱,我已经在之前的一篇译文[[2020-1-31-24|远程办公的残酷真相|文摘#24中讲]]过了。在这里,我想说的是,“远程办公”这个偏正短语和“自由职业”一样,落脚点“办公”和“职业”,至于他如何被修饰,其实并不重要。

从我自己的经验出发,其实居家办公时,我确实容易分心,工作时间会拉长一点。但总体而言,居家办公和我在办公室的效率差不多(我在办公室也喜欢摸鱼)。空余出来的通勤时间我用在了减肥(这半年胖了 10 斤……)和自己做饭上。因为不用搭车、点外卖,我每个月确实能省下来一笔开支,同时我的生活质量也得到了改善。

至于时间更自由,更准确的说法应该是能“自己支配工作时间”。简单来讲,你能选择在周一到周四熬更深的夜,加更晚的班,在保证完成 KPI 的情况下,让周五也变成休息日。当然,这一切的前提是客户和老板能不临时安排工作。

所以,从 Work-Life-Balance 的角度上讲,有一些工作其实并不适合远程工作,例如动画师、特效师、视频后期剪辑。这类职业需要一台高配置的工作站才能展开工作,所以下班回家以后可以以“家里的电脑性能较低”为由拒绝加班。如果他们选择远程办公,这类理由将瞬间丧失合理性。

其实远程办公最大的弊端在于个人的职业发展和未来晋升。张三在家办公每天勤勤恳恳,李四在办公室每天也很努力,同等条件下李四的晋升概率比张三高,因为李四是在老板眼皮底下加班。

这一点对于大公司员工而言尤甚,因为大公司的体系更大更复杂,基层员工的努力更难被高层发现。

对于公司来说,远程办公带来的利益不仅仅是能够节省租金,缩减食堂、零食、健身房这样的实体福利。

扎克伯格在 The Verge 的这篇采访里还提到了,他们实行远程办公的一大原因在于他们目前正在开发远程办公工具,他们需要先内部实验;另一个原因是可以更广泛地吸纳异地人才。

在理想的情况下,如果远程办公能在绝大多数企业中实行,所在地将不会成为我们求职的障碍,一个住在小县城的人也能为上海的跨国公司工作。

拿着一线城市的工资,享受小县城的消费,看起来确实美得很。但扎克伯格没有在采访里谈到的是,他们会根据员工所在地调整工资。换句话来讲,就是你选了远程办公就得降薪。

如果降薪也是可以接受的,那么在普遍远程办公的情况下,员工面临的第二个问题将是更加激烈的求职竞争。本来,所在地还是一个隐形的筛选条件,现在这个条件没有了,求职市场的供给量相当于变大了,县城小王在面试一个职位时,要同时面对省会小李、村镇小刘,甚至是印度人、俄罗斯人的竞争。

高新产业带来的人口集中几乎是一个世界性难题。中国的北上广深杭、美国的加州、纽约、波士顿,这些城市每年都要吸走一大部分大学毕业生,小城市的人口流失问题已经严重到了需要政府干预的程度。

中国的解决方案是降低落户门槛,给高学历人群安家费。美国的解决方案就是由地方政府推动远程办公。

2018 年,美国的佛蒙特州签署了一项吸引远程办公者安家的法案,给每一位搬到佛蒙特州的远程办公者 10000 美元安家费、再送一套办公设备,以及当地共享办公空间的会员身份。俄克拉荷马城也出台了类似的政策。

如果这些大公司继续推进远程办公,这些小城市的政府会继续加大力度吸引年轻人落户。不过,加州政府是否会对地方的抢人政策坐视不管就不得而知了。

题图:自己拍的

远程办公的残酷真相 | 文摘#24

随着 2019-nCoV 疫情深入,不少国内的互联网公司宣布延长假期或是安排员工远程办公。

大部分人应该都有过短期远程办公的经验,例如在度假时回个邮件,或是节假日临时写个方案。

这些经验不会让人愉悦,但也说明:大部分从事第三产业的人其实只需要一台电脑一部手机就能开工。

程序员是这样,我所从事的媒体行业是这样,我的律师朋友除了盖章必须去律所以外,大部分时间实际上也不需要呆在写字楼。

我们好像没有必要每天去公司,但制度又硬性规定必须去。于是,有很多生活两点一线的人其实对于长期性的远程工作抱有幻想。

如果能远程工作,我们似乎不仅能把原本的通勤时间省下来,还能打破时间限制,更自由地安排自己的工作和生活。

但实际情况并不如想象那般美好。iOS 开发者 Anupam Chugh 在他 Medium 文章《远程办公的残酷真相》中分享了他眼中,远程工作的弊端,以下为节选编译。

无法平衡工作与生活

和预期的恰恰相反,你真正在家工作一段时间后就会发现,你的工作和生活都会变得一团糟。因为一直呆在家里,你很容易就把工作抛到九霄云外了。你得到了自由,但也丧失了效率。很快,你就会在应该工作的时候被一些杂七杂八的事情吸引,例如看电视。办公室存在的意义正是在于此——让你在工作时间保持专注。

在家办公还会让你懒惰。因为你没有必要打扮自己了,穿睡衣成了生活的常态。与此同时,保持效率专注工作成了一种挑战。因为人类也遵循牛顿第一定律:一个物体如果不施加外力就不会运动。

人只要在家里就会分心,一分心就会效率低下。因此,对于远程工作者而言,最重要的是严格实践日程计划,这样才能在工作和生活中建立一个明确的界线。

孤独和沮丧时有发生

人类是社会动物,社交是保持身心健康的必需品。你一整天宅在家,离群索居,容易把人憋出毛病。即便有同事,你们聊的内容也只可能是工作,某种程度上,你依旧处于失联状态。

对于远程工作者而言,建立社交关系可能需要更多的时间和精力,但这是一件有必要的事情。

沟通有助于我们分享观点、和社群保持同步。和同事在同一空间,有助于收获工作领域内的最新洞见,跟上趋势。

当你远程工作,处理负面情绪会变得尤为棘手。一个人在沮丧的时候更需要社交。如果在办公室,你可以和同事聊天解压。但远程工作的人只能一个人面对。

其实,对于远程工作的人来说,去咖啡馆,或者各种共享办公空间都有助于你维持社交关系。

总结

对于想远程工作的人,我希望你能考虑这些现实的问题。每个人都有自己处理问题的方式,说不定你不会遇到我遇到的问题,但你需要知道,远程工作没有看起来那么简单,你会遇到许多的困难。

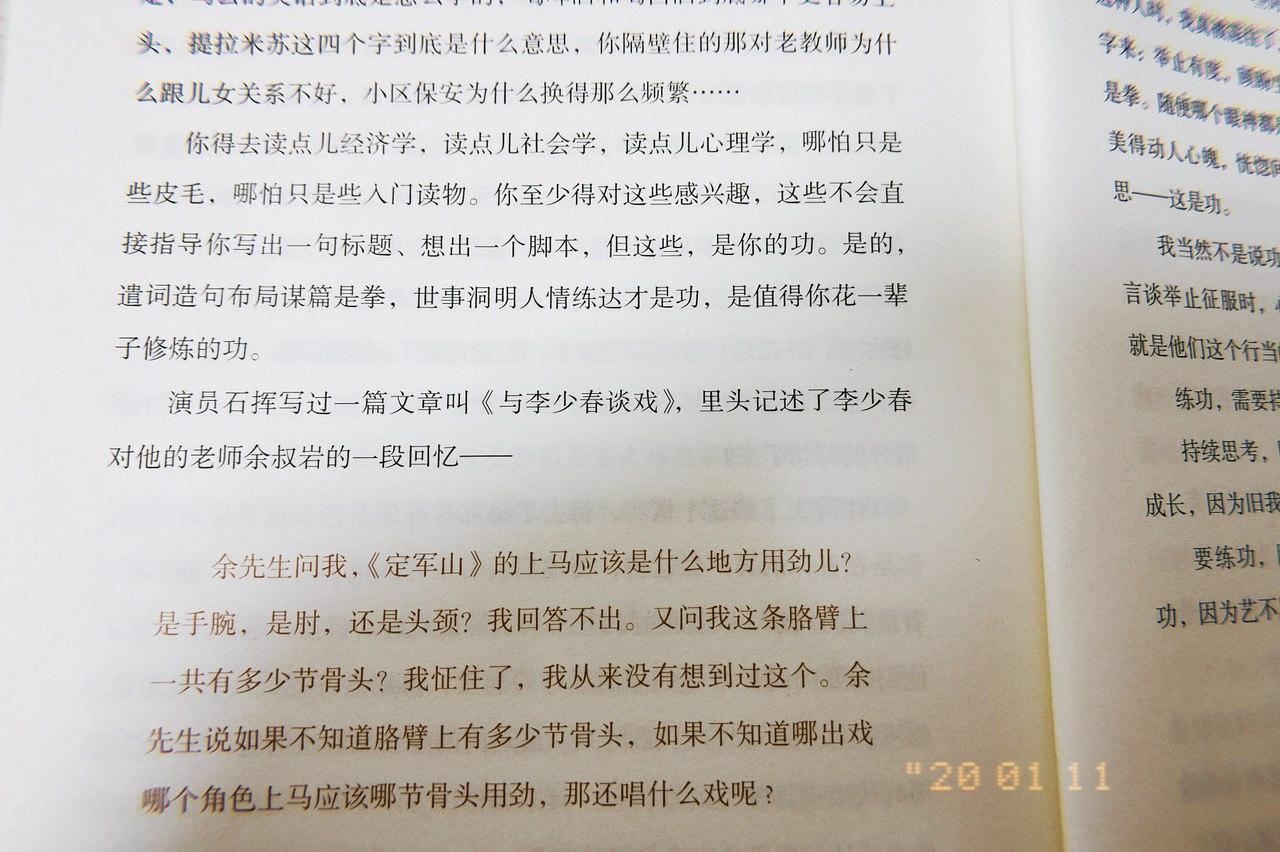

职业人的基本修养 | 文摘#23

2020 年读完的第一本书是《文案的基本修养》,作者东东枪,前奥美创意总监,现字节跳动营销创意中心负责人。他更为人熟知的身份应该是古早级网红、文化人和相声曲艺爱好者。如果你不认识他,可以关注他的微博,如果可以,最好关注他的饭否。

我刚刚注册微博时,东东枪是微博默认推荐关注的网红,标签是段子手,所以最初我刚认识他时,也只当他是段子手。后来上了大学,学了广告,在老师的介绍下,我才知道他是奥美的创意总监。难怪感觉他比其他段子手有文化一点。

现在我毕业了,虽然没有从事广告工作,但我依旧很好奇一个在奥美供职近 8 年、全程经历了大陆广告业由盛转衰的人会如何总结他的工作经验,如何看待这份工作,或者说“手艺”。

对于我来说,这也是一次补课。虽然我在教室学了 4 年,但看着我过去交给老师的作业和参加比赛的作品,我打心底里觉得那些东西并不是真正能出街的广告。因为那些文案、设计、还有 TVC,都是我“一拍脑袋”想出来的东西,没有规律可循。我不相信一个已经发展了上百年的行业、一个已经形成工业体系的产业,它的作业方式是这样的,这太不职业了。

看完这本书以后,我确实找到了我想要的答案。虽然这本书没有形成一个能画成树状图的体系,但也大体勾勒出了一个创意人员应有的工作流程,也扫清了一些我的疑惑。

心像

大部分的甲方对用户画像可能有一种误会。我原来读书的时候,包括工作这一段时间,见过不少甲方的市场策略 PPT 和创业公司的 BP。他们在描摹用户画像的时候都会用到这样一种句式:

年龄 18 到 26 岁,一线城市和新一线城市的大学生或白领,审美品位良好,消费欲望强烈,追求品质感和个性……

坦率地讲,这种话我在交给老师的策划案里也写过不少,当时我觉得这种概况并不准确,但是我也不知道怎么做更准确。

直到我看到东东枪总结出了“心像”这个概念。这个概念来自北京人民艺术剧院的焦菊隐导演,最早是用来指导演员表演的。

一个“活”的角色,他的表演是需要由内到外的,感情的核心冲突定义了这个角色的一言一行。一个优秀的演员需要先吃透这个角色的心理活动,再外化成表演。

对于做广告的人来说也是一样,要体会消费者的心理活动。

譬如你要帮一个艺术展卖门票,我们完全可以把上面那段并不准确的用户画像复制到 Marketing 的方案里。但如果你按照“18 到 26 岁的大学生或白领”这个范围限定你的消费者,你可能就错过了一个爱好艺术的 38 岁货车司机。

谁说货车司机不能爱好艺术,万一人家是个闷骚的大龄文青,平时运货听的都是鲍勃迪伦呢?

东东枪举了一个特别好的例子,一个旅游产品怎么定义目标人群:

我们的目标消费者是那些有钱出国旅游,也想出国旅行,但因为没有出国旅行过,而有点害怕出国旅行的人。

核心体验

“核心体验”是一个很暧昧的概念。书里说核心体验是导致用户“认知改变”的根本原因。它可以是具象化的“利益”,也可以是抽象的感受。市场营销里讲的USP、我们日常用语里的“买点”都能构成这个“核心体验”。

原来上策划课的时候老师提过一个点叫“核心理念”,简单来说就是你策划的这个 Campaign 要告诉消费者什么,也可以拿来安插在这个概念上。

核心体验可以说具象化的“利益”,譬如小米手机早期主打的“性价比”就是一个消费者很关心的利益点。

核心体验也可以是抽象化的感受,例如星巴克。星巴克的咖啡品质对得起他的价格吗?咖啡爱好者肯定不这么认为。但星巴克成功地将自己塑造成了一个公共空间,嵌入到了城市生活中。这是一个被创造出来的感性需求。

如何提炼核心理念,书里说了三个思考维度:

用户需要什么?

竞品提供了什么?

我们能提供什么?

三种洞察

前面的两个概念比较靠近前期的策略环节,洞察就涉及到实际操作的层面了。

一条广告的受众可以分成三种人。观看者——看这条广告的人;参与者——转发、评论这条广告的人;消费者——看到会买的人。

这三种人是不一样的,但是可以相互转化。参与者会带来更多观看者,观看者或许能成为消费者。

所以东东枪也总结出了三种洞察:

社会群体洞察:想想社会上的人关注什么议题,找到一个切入点,会让更多的人愿意看你的广告。

参与群体洞察:如何让观众主动互动?可以设置槽点,可以挑拨情绪。这个东西还和传播媒介有关,“转发抽奖”就是一个最简单直接的参与群体洞察。

消费者洞察:参看上面的“核心体验”部分。

因为现在职业和广告关系不大,关于广告实践的更深刻的反思只能留给更专业的人了。对于刚刚进入职场的我来说,这本书最醍醐灌顶的反倒是最后几个小节,字里行间里关于职业精神的总结,还有一些做人做事的原则。

譬如说什么样的人适合做广告,东东枪说“好孩子”不适合,在大学学广告的也不适合。最适合的人是在社会底层摸爬滚打过的“坏孩子”,因为这样的人能洞悉人性人心,准确把握需求。

我觉得能把握人性需求的人,几乎能胜任所有“工作对象是人”的职业。真正能做到这一点非常难,但是我们可以努力做一个“讨人喜欢的人”。

还有他经常提到的“对客户真诚”、“对工作负责”之类的话,我在没上班之前觉得这是基本要求,后来发现要做到这些基本要求挺难的。

书里有一个关于医生治病的例子,我觉得很对。

普通医生看完病,给病人开药单,让他到药房拿药。

好医生看完病,开完药单会说,“药房有点远,您让孩子先去拿药,您在一楼等他就好。某某药需要冷藏,记得要把冰箱温度调好。看您好像不是本地人,是四川人吗?其实四川的某某医院也能治这个病,您下次再犯病别跑这么远了,直接去那家医院吧。”

最后分享两句对我有启发的话:

“遣词造句布局谋篇是拳,世事洞明人情练达才是功,是值得你花一辈子修炼的功。”

“今天也要为了早点下班而好好上班。”

我 2019 年毕业,现在工作半年。我就职的是一家小型行业媒体,全职员工 5 个人。我的直属上级就是老板,但老板每天全国各地到处飞,没有时间教导我。说得好听一点,我是在实践中学习,独立解决问题。但实际上我就是在不断碰壁,在一次次踩坑中积累经验,效率非常低下。

在这半年的时间里,基本每个周末我都在盘算辞职的事情。但是我觉得第一份工作不能干不满一年就走,所以我就坚持了下来。

收获还是有的,更多的是在心态和工作习惯上。在一家小公司上班,你能看见老板每天在干嘛。你能直观地感受到中国的小型民营企业主每天要操心多少事情,成年人的生活里真的没有容易两个字。想想自己每天加点班也不算什么了。

但我也有一些困惑。我觉得这不是能做一辈子的事。但在中国,除了体制内,似乎也没有什么能干一辈子的工作。我认为我应该找一个能做一辈子的事业。

头图:自己拍的

2019 过去了,我不怀念它

今天是 2019 年最后一个周末,在忙碌了一个月以后,我终于有时间来回顾这充满变故的一年了。

变化,是这一年的主题。无论是我个人的生活,还是周遭的大环境,都在变。

这一年我失业了、分手了、毕业了、工作了、爷爷去世了。

这一年贸易战反复拉锯;一家手机公司——华为——成了国际时政新闻的主角;香港爆发最大规模游行;宏观经济继续在悬崖边上跳舞。唯一没变的是所有人对大环境的判断——越来越糟。

去年这个时候,我在年终总结中写“我们不应该憧憬一个美好的互联网,应该憧憬一个美好的现实世界,有干净的水和空气,有健全的制度和教育。([2018-12-29-2-7|回到现实世界])”

今年这句话依旧是我的愿望。在未来 10 年,这句话恐怕都会是我的愿望。

在正式步入职场的第一年,我的工作并不顺利。由于缺乏经验,我的工作展开效率并不高。也没有一个人能带领我,大部分时候我只能独立工作。所以我的生活基本被工作占满了,这是我唯一不满的地方,所以我今年更新 blog 的速度慢了许多,书也看得少了。英文周末累到只想不动脑的休息,反倒看了许多电影。

但这已经是我能找到的最适合我的工作了,老板对我挺好的,虽然公司小福利比较差,但胜在自由,没有职场老油条,和繁琐的规章制度,有失有得。

今年对我影响最大的一件事是我不再对未来感到焦虑了。我并没有一夜暴富,只是因为我想通了一件事情。如果我不结婚、不生孩子,以我挣钱的能力,未来养活我自己和我父母没有什么问题。

不生孩子是我一直以来的想法,从来没有变过。不结婚算是我对现实的妥协,你也可以理解成现实对我进行了精神阉割。

结婚在中国有太多的经济和社会因素。虽然现代中国女性的独立意识越来越强,但男女性还没有平等到女性不需要通过结婚实现阶级跃升的地步。就算女性不把经济考虑放在第一位,她们的父母也不会同意自己的女儿嫁给一个穷小子。 就在上周,我姑姑还向我打听,公司有没有适龄男性高管能介绍给我姐姐认识。

所以,我举双手支持女性平权运动,男性和女性都应该有自己的事业,女性的经济地位上去了,观念转变,就不需要男人为她买房买车买包包了。平权平的不仅仅是女权,对男性也是一种解放。但显然这件事任重道远,希望我们的子孙后代能享受到平权带来的美好吧。

当然,我不会放弃对爱情的追求,我还年轻,我还能心无旁骛地去爱一个人,去享受这段关系,如果能结婚就更好了,希望我被打脸。

除了宏观经济的预测以外,冈德拉克还提到了美国婴儿潮一代(baby boomer)和千禧一代之间的世代矛盾。

美国婴儿潮一代基本是千禧一代的父母辈,前者指 1946 年至 1964 年之间出生的人,后者基本可以按照 80 后理解。

在中国,世代之争更多地以观念上的代沟呈现:人生观、价值观、婚姻观、兴趣爱好,是中国两代人之间争议的焦点。美国的新一代也会用“ok boomer”嘲笑 baby boomer 的思想陈旧。

但所谓的观念之争都是表象。GQ 这篇报道里讲到了事情的根源——两代人之间的收入差距。虽然明面上年轻人的收入数字更大,但考虑到通货膨胀,千禧一代实际上的收入比他们父母年轻时少了 20%。

困扰美国青年的另一个问题是助学贷款。冈德拉克在采访里提到了,二战后,美国政府开始大学扩招,考虑到普通家庭负担不起高额的学费,政府推出助学贷款,但高额的助学贷款成了学生的噩梦。

我们创造出政府担保的助学贷款,好让人们上大学,钱确实到了学生手上,而接下来随着大学成本的爆炸性增长,学费大幅飙升。而这种每个人都能上大学的观念,又让大学文凭一文不值。

在千禧一代面临高额贷款的时候,他们的父母正在享受罗斯福政府留下的养老金。当年罗斯福制定这个政策的时候把养老金申领年龄设置在了 65 岁——比当时美国的平均预期寿命要高。也就是说当初的政策制定者并不希望大家真的来领养老金,他们只是需要一个理由将资金收集起来搞再分配。

二战以后,医疗卫生条件进步,美国人均寿命越来越高。能领到养老金的人越来越多,但当时美国经济迎来了黄金时代,尚余裕的养老金储备让美国政府很乐观,所以他们一直没有修改政策。直到现在,“人老了就能领养老金安享晚年”已经成为了我们的生活常识。

但随着老龄化问题越来越严重,整个养老金体系需要支出的金额已经成了天文数字,这个常识现在不得不被打破。但享受到政策利好的是老人,为改革忍受阵痛的现在的年轻人。

这种晚期资本主义的问题也存在于我们的邻国日本。现在日本的老人在泡沫经济时完成了资本积累,退休以后手握巨额资产。但年轻人则承担泡沫破裂后的高失业率和畸形的房价。

当我们在讨论美国和日本的时候,似乎每一个问题都能在中国找到一一对应的存在。马克吐温说历史从不重复只是押韵。步入现代,不同国家的历史不仅押韵,还能同步。

问题的普遍性说明我们现在遭遇的是必然发生的结构性矛盾。站在历史转折点上,谁也不知道未来会发生什么,这就是我们这一代人的宿命。

必须接受这样的命运确实让人难过,但是每一轮周期的谷底之后都是一个漫长的上升期,危机也是转机,希望每一个人都能挺过危机把握好时代赋予的机会。

例如家里的第一根网线。我第一次上网大概 2006 年左右,当时算是蹭了我姐姐的福利。

因为比同龄人更早上网,所以我见证了中文互联网黄金时代的余晖。天涯、猫扑、李毅吧、WoW 吧、校内、人人、饭否、屌丝、贾君鹏还有“春哥”,这些移动互联网之前的词汇已经可以纳入互联网遗迹的范畴了。

毫不夸张地讲,在我懵懂无知的时候,是互联网给我带来了大量的知识,塑造了我的三观。

我算是知乎的早期用户,在 2013 年刚刚知乎开放注册时就注册了,应该是第一百多万名注册用户。早期的知乎没有故事会、都是干货,那时候我每次看知乎都有一种想拿起笔做笔记的冲动。

也是在那个时候,我仿佛第一次学会了用脑袋思考,而不是死记硬背课本里的东西。我开始关注“站在科技和人文的十字路口”这类大问题,我开始真正关心我周遭的一切和我生活的这个世界。

后来我因为一份网络上的兼职开始学习英文,我的阅读面也随之变得更加开阔,开始理解为什么大家都说“人类文明的精华都是用英文书写的”。我现在的英语水平其实没有特别好,但至少开了一个头。我觉得英语值得长期学习,保持习惯。

按照国际惯例,最后应该给自己的 2020 定几个目标,但是我不想定一个非常具体的目标,因为计划永远赶不上变化。人生最大的魅力在于“你永远也不知道下一颗巧克力是什么”。我们能做的只有控制好方向,不要让命运奔向悬崖。

今年的愿望除了一个“美好的现实世界”,还希望能遇到爱情,我觉得让另一个人感到幸福和快乐是一件非常有意义的事。

诸位明年见。

不受锤的人生

那一天我二十一岁,在我一生的黄金时代。我有好多奢望。我想爱,想吃,还想在一瞬间变成天上半明半暗的云。后来我才知道,生活就是个缓慢受锤的过程,人一天天老下去,奢望也一天天消失,最后变得像挨了锤的牛一样。可是我过二十一岁生日时没有预见到这一点。我觉得自己会永远生猛下去,什么也锤不了我。

今天我 23 岁了,我感觉我被锤了。

我并非对生活毫无热情,好吧,这股热情确实没有以往那么强烈了。工作挤占了我的大部分时间,我试图提升我的效率,或许是因为工作性质的原因吧,好像速度快了产出的质量就没有那么高了。这是一件非常让人头疼的事情。

我试图在工作之外寻找乐趣,我看书、读报、听音乐、看电视剧、学习英语、锻炼身体、也在这里发表一些不痛不痒的看法,但是我感觉不对,there is something wrong。

生活确实没有以前那么快乐了,我时常感到寂寞。或许是因为天气转冷,日照时间不足引起的间歇性抑郁?我不知道。

中午刚刚看完《去他妈的世界》第二季。大家都说第二季没有了第一季的那种叛逆的冲劲,我倒觉得在人物性格变化上第二季处理地不错,成长不就是一个在迷惘中与世界和解的过程吗?单纯的叛逆没有意义,要看他是为什么叛逆。

第二季的槽点其实是在关于 Alyssa 的梦魇,这个杀人的梦魇在第一季中完全没有展开,但在第二季却成了故事的驱动力,这个漏洞让我觉得是 Netflix 想强行出第二季圈钱。

看这部剧的时候我喜欢把自己代入进去,因为我也想漫无目的地流浪,想打破生活的条条框框。

但是我没有承担后果的底气。我害怕做出错误的决定。我一直是个墨守成规的人,放在人堆里就会消失不见的那种。但是我知道我不想这样,至少现在不想。我害怕的是我会习惯。就像《鼠疫》里的城市居民那样,从反抗政府的封锁到习惯被困在城里的日子。

我的生活里没有躲在角落的摄像机,就算有,它也不会给我套上美美的滤镜。

如果真的有个摄像机在 7×24 地记录我的生活,想必也不会有观众会喜欢看一个人每天两点一线的生活。

好消息是我才 23 岁,我还有时间。

另一个好消息是我一条买了好久不能穿的裤子昨天试了一下能穿进去了。