如果你还记得标题上的「不要迷恋哥」这句话,说明你网龄在 10 年以上,如果你还记得「春哥」,说明你和我一样,在 2005 年以前就开始上网了。

「贾君鹏」、「春哥」、「小月月」、「李毅大帝」……这些名字都被互联网一秒一秒更新的数据压在了服务器硬盘的深处,这些名字中,有几个你可能不太清楚,不过没关系,他们要么是被人虚构出来的,要么是被恶搞出来的,要么只是一个网络 ID,或是网民「口耳相传」的代号。

这些 meme 活跃于移动互联网大潮的前夜,和现在的 meme 不一样,他们活的久一点,但最终,这些名字也被淹没在数据之海里,等我回过神来,想再去找他们的时候,他们已经消失了,仿佛不曾存在过。

仿佛不存在不代表不存在,我今天就来「挖个坟」。

这个男人来自地球

「春哥」的故事,其实是新千年第一个十年里中国互联网、亚文化和女性主义发展的一个缩影。

作为歌手的李宇春出道已经 14 年了,如果有 00 后的小朋友不知道李宇春姐姐年轻时候的扮相,我可以给你们科普一下,她当年的扮相真的很 man,而且是糙汉子的那种 man。

2005 年超级女声的火爆程度大概相当于今天的中国新歌声加我是歌手加中国新说唱,李宇春就是在这样的媒体关注度下拿下了那一届「超女」的头名。然后她就火了,因为中性化的扮相碰上了当时相对保守的文化环境,她在网络上被冠以「春哥」的名号,然后它的脸和「春哥」这两个字就成了 meme,开始了不断的繁殖和发酵,迅速成为了一个集体无意识文化产物——「春哥教」。

这场「宗教化」运动其实反映出了meme的本质。meme 这个词第一次被提出来是在理查·道金斯写的《自私的基因》,我们可以把 meme 理解成文化的基因。生物的基因依靠繁殖传递,文化的基因依靠媒体传递。宗教,本身只是文化的一种表现形式,而文化,归根结底是一套话语体系和行为规范。meme 本身可以语言文字,也可以是符号和动作,所以一张图片上的任何元素都可以是 meme,所以被 PS 在史泰龙、施瓦辛格等肌肉猛男照片上的李宇春的脸,自然是 meme,「春哥」也是 meme,至于「信春哥,得永生」这句话,你可以将其视作「春哥运动宗教化」的发端。

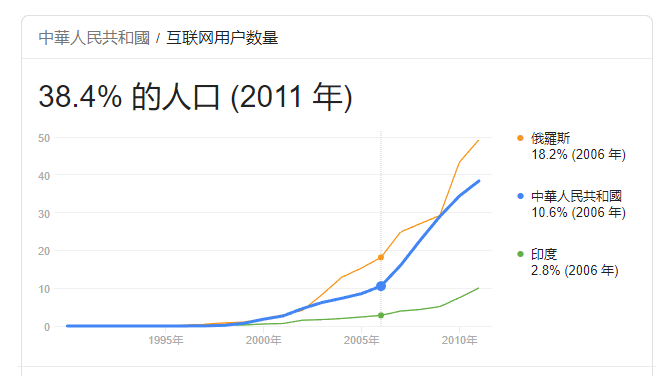

这场运动的发酵也有其背景。2005 年的「超女」是中国本土选秀节目史上受关注度最高的节目,2005 年也是网线开始接入千家万户的一年,巨大的关注度加互联网人口的飞速增长。「超女」让李宇春的脸出现在了数以亿计的中国人面前。互联网让大家的表达欲望有了倾泻的出口。

「她是女孩子吗?」这是网络论坛上所有人的调侃。这场网民的狂欢背后折射出来的其实是当时大众对审美和性别的刻板印象。当然,以现在人的观念去批判当时的人是没有意义的。

这场狂欢的持续时间远胜大多数移动互联网背景下诞生 meme。从 2005 年开始,2009 年达到高潮,再到 2011 年(恰好是微信诞生的那一年)后逐渐销声匿迹,持续时间达 6 年之久。

「春哥」运动的成果不仅仅只有大家茶余饭后的谈资和几副表情包,还形成了一个「春哥宇宙」。

他的坐骑是「草泥马」(一个已经融入我们日常用语的 meme)。

他的战靴是「阿迪王」(一个成为 meme 的山寨运动品牌)。

使用的招式是「纯爷们霸气波」(或称「霸气爷们波」)和「霸气爷们眼」。

网民还为春哥编了一首打油诗:

春哥纯爷们,铁血真汉子;父亲好儿子,人民好兄弟;双拳能站人,双臂能过马;胸口碎大石,菊花开瓶盖;夜御百女枪不倒,菊花百战色仍红。

随后,「春哥」的影响力开始脱离网络论坛,走向其他地方。

首先是 2009 年在网络上有人开始连载以「春哥」为男主人公形象的漫画《春哥传》。起先,这则漫化只是在百度贴吧里连载,随后因为反响热烈,作者「默」就开始正儿八经地在漫画平台「有妖气」上连载。

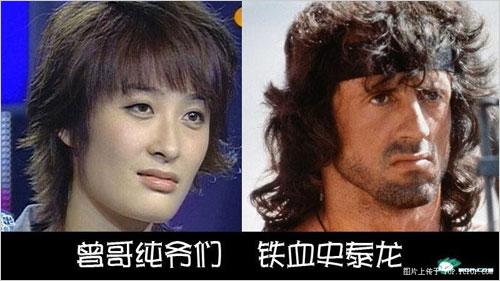

漫画里除开「春哥」,还有当时另外两个网民恶搞出来的 meme 人物——贾君鹏和「曾哥」。贾君鹏这个 meme 来自于百度贴吧的一则帖子「贾君鹏,你妈喊你回家吃饭」,而「曾哥」形象则来源于 2009 年快乐女声(这个节目是超级女声的延续)的选手曾轶可。他和「春哥」一样,也有一句流行语「曾哥真爷们,铁血史泰龙」。因为曾轶可的脸型和史泰龙有点相似。

在 2011 年英雄联盟国服上线,英雄盲僧李青是最早期的几个英雄之一,而他的大招猛龙摆尾在早期几个版本里技能描述写的是「这项技艺是春哥教他的」。

同样在英雄联盟里,装备「守护天使」则被戏称为「春哥甲」,因为装备效果是能让英雄原地复活,而在「春哥教」信仰里,信「春哥」能让人原地满血复活。不过现在「复活甲」取代了他的名字,因为不知道「春哥」是谁的一代人已经开始玩英雄联盟了。

如今的 meme 新陈代谢速度明显变快了,再也没有哪个 meme 能爆发出「春哥」这样的生命力也延展性。(除了那个带黑框眼镜的男人)

这是一段 2000 年后出生的人不可能经历的回忆。就像知乎问题「李宇春听到 LOL 里面的守护天使被叫做春哥什么感受?」下,答主只「是个过路的」所说的:「这个问题的出现说明了中国网络文化出现了严重的断层。」

「春哥」的死,原因有很多,除却作为创作源头的李宇春在舞台上扮相趋向「中性化」和经纪公司出手打压,更大的原因还在于互联网本身是「去中心化」的传播工具,这一点在移动互联网的年代更明显,「春哥」这样的全民性的 meme 在当前的网络环境下已经不可能存在了。

如鲁迅所言,「人们的悲欢并不相通」,这是现代社会的必然。真正的经典总会通过各种方式写进历史里,而这一段只属于新千年初中文互联网的狂欢,及其所创造的衍生品并不「经典」,只是「流行」。不过这一段流行虽然没有被写进历史,但它被写进了一代人的记忆。

上一代人的狂欢迅速被时间归档,迎接下一代人的将是他们自己创造的 meme 狂欢。