这两周工作都挺忙的,我每天处于 burnout 的状态,每天下午都像题图里这只猫一样,哈欠连天。因为工作很忙,所以到了周末我就开始自我放纵——熬夜、暴饮暴食、欣赏不用动脑筋的娱乐节目。

我知道我在自我毁灭,但是我也知道我必须通过这种方式让自己放松下来,不然到了下一轮工作日我会更痛苦。

最近,我在网上闲逛时看到了《好奇心日报》记者崔绮雯的博客。她在第一篇博文描述了和我一样的状态——被工作压得踹不过气来,只能通过廉价娱乐给自己「充电」。

因为工作缘故,我几乎每天都写作。只是最近,写作这种本是输出自己观点和价值观的方式却离我的心越来越远。我一方面被死线赶着跑,一方面又充满了自我毁灭的想法。我停止了健身,随意饮食,稍有空余时间就一头扎进最轻最无益的娱乐里,让自己头晕目眩无法察觉时间流逝,然后,恶性循环。

即使十一长假也没有任何改善。我像一颗将近被榨油机碾成粉末的花生,即使榨油机已经暂停,已经碎了的身体也无法恢复了。我也想不明白,为何曾热爱的工作会让我变成这样。

她 3 年前写下这篇日志时状态应该和我现在差不多,我不知道她是如何坚持下来,重新让生活回到正轨的,因为后面的日志他都上锁了。

我不担心我会被工作击垮,但我担心我会变成一个脑子里只有工作的人,这比被工作击垮更可怕。

📰 这些文章值得一读

文章大意讲得是美国中产家庭在「精英主义」(Meritocratic,即相信个人能力能创造财富和社会地位)氛围的影响下极端重视子女教育,所以这些孩子从小就接受应试教育,以考进名校为最终目标。但是竞争也在不断加剧,在过去精英大学的入学率有 30%,近几年却降到了 10%。

这就导致了一个恶性循环——你必须比别人更努力才有机会,但是努力到什么程度是个头呢?文中提到很多中学生为了靠好大学开始服用「聪明药」,一种兴奋性药物,可以让人复习一晚上而不感到困意。这种药的主要成分是包括利他林、莫达非尼,但这种药和毒品一样,是有依赖性和副作用的,会让人情绪狂躁不安,产生幻觉。

纽约时报援引的一份调查显示,有 54% 的硅谷高中生出现中度到重度抑郁症状,有 80% 以上的学生出现中度到重度焦虑症状。

这些孩子长大之面临的工作环境和以往也大不一样。文中拿律师举了一个例子,1962 年,一个律师一年的工作时间是 1300 个小时。但到了 2000 年,一家大型律所的律师一年要工作 2400 个小时。

你看这篇文这里的美国像不像中国?

代餐产品精准高效地将营养投放到人体内,以确保劳动者在更短时间内完成等量工作,这为人们日常生活带来了一些新的可能性。一种可能性是,劳动者们从代餐产品所带来的生产效率提高中受益,获取更多的休闲时间。另一种可能是,代餐产品帮助解决了资本主义体制下劳动力再生产的难题,从而允许了一种新形式的剥削。劳动者本来需要吃饭、睡觉等必要的休息来保证身体正常运转,才能恢复劳动中消耗的体力和脑力,继续创造利润,而代餐产品有可能让吃饭这一必要环节简化,甚至省去,如此一来,这为雇主提高工作量,延长工作时间提供了有利条件。最终,原本为劳动者带来更多休闲时间的新发明,有可能又把这扇窗户关上,将劳动者带入到一个工作时间更长的境地。

借着前几年的八十年代热,任曙林拍的《八十年代中学生》成了网络上的「爆款」。哪个年代能拿摄影机的人不多,所以「干部子弟」任曙林成了当时为数不多的摄影师。单论成就,当时带着任曙林拍星星美展的池小宁成就更大,后者是《菊豆》和《秋菊打官司》的摄影师。

但任曙林为那个百废待兴的年代留下了珍贵的影像回忆,而且不是「官样文章」,用他自己的话说,是「从人的角度」拍照—这在当时就更加难能可贵了。

说起来我还买了一本《八十年代中学生》送我前女友了,不知道这本影集她是留着还是处理掉了。

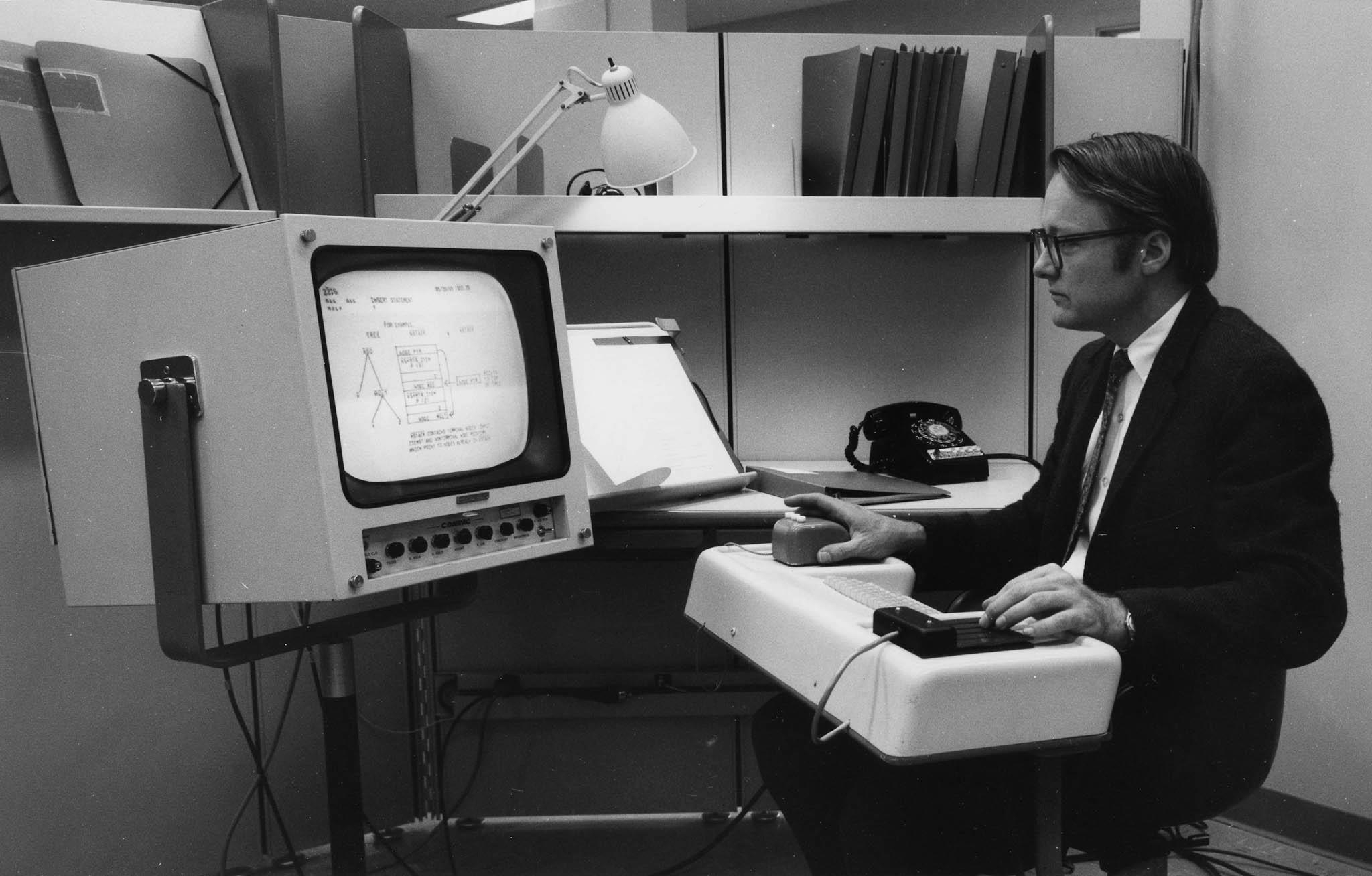

Photography has therefore entered a new era where you now take a picture (if the word still has a meaning) first, and manage parameters afterwards such as focus, exposure, depth of field. As a result you do not get « one shot » but are offered an optimized computation among tons of others. In the case of « Deep Fusion », what you receive is a post-processed image that has been totally recreated from pre-processed shots, all of this according to an Artificial Intelligence « taste ».

Philippe Dewost 这段话大意是现在手机拍得的照片并非「原本的照片」,而是按照 AI 的口味进行过「后期修图」的图片。这个观点并不新鲜,从 iPhone 加入 HDR 功能开始就有人提出过类似的看法。

有人可能会从这段话中引申出某些担忧,如「AI 在控制我们看到的东西」,但这种担心其实是杞人忧天。

当我们在讨论「原来的」和「处理过的」之间到底有什么区别之前,我们要明确一个事实,摄影术诞生至今,每一张照片,无论是实体胶片拍摄的,还是数字设备(包括数码相机和手机)拍摄的,都是经过了「处理」的。

胶片的暗房冲洗本质上和如今的图像处理算法没本质区别。胶片冲洗时,药水比例和暗房环境的差异同样会对成像造成影响。要说区别,洗胶片的是人,处理图像信息的则是机器。

算法本身没有对错,有对错的从来的都是用算法的人。我们要警惕的也不是现在的 AI,而是有人想借 AI 隔绝我们与真实的世界,例如那些默认开启「美颜」的前置相机。

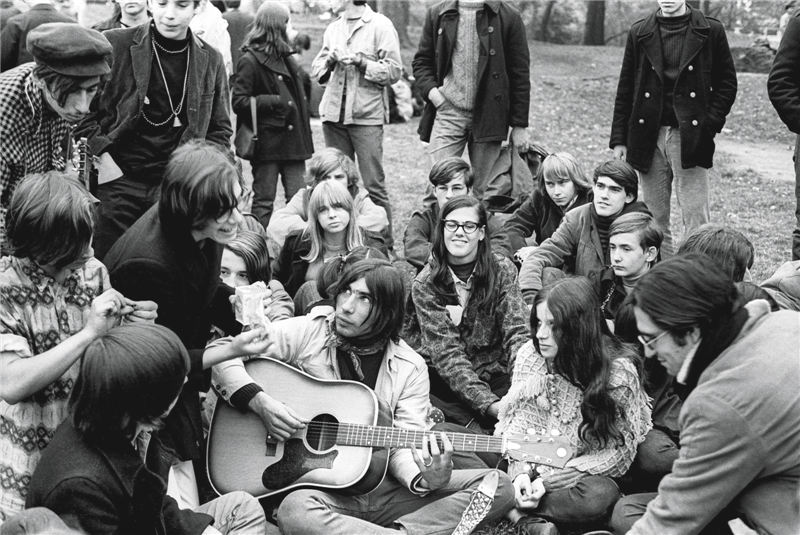

The boomers get tied to the sixties because they are assumed to have created a culture of liberal permissiveness, and because they were utopians-political idealists, social activists, counterculturalists. In fact, it is almost impossible to name a single person born after 1945 who played any kind of role in the civil-rights movement, Students for a Democratic Society, the New Left, the antiwar movement, or the Black Panthers during the nineteen-sixties. Those movements were all started by older, usually much older, people.

其实婴儿潮一代(在 1946 到 1964 年之间出生的人)在社会运动最高峰的 1969 年,最大也不过 25 岁,大部分人都在 20 岁以下,这样的年轻人在社会运动中只是外围参与者。

作者举例了好多反文化运动期间的社会运动家、作家和音乐家,大部分人都是 1945 年以前出生的。黑豹党领袖 Bobby Seale 生于 1936 年、作家艾伦金斯堡生于 1926 年、鲍勃迪伦生于 1941 年。

:max_bytes(150000):strip_icc()/shutterstock_325494917-5a68d8403418c600190a3e1f.jpg)