唯二不满意的地方:

- N.HOOLYWOOD 的外套太薄了

- 这件我不太满意的外套还很贵!

唯二不满意的地方:

更改了「想法」的呈现形式。

原来,这个板块的标题都是格式化的发布时间加「想法」两个字。现在,每个「想法」都将有一个标题。

我认同麦克卢汉,相信工具塑造人,就要知行合一。

起标题有两个目的:

为每个想法做总结。想法没有终点,但都有起点与过程。总结,能理清思路,让表达有条理。

提高门槛。blog 应该参差多态,长短咸宜,但不应该言之无物。我的想法全都是通过 shortcut 发布,shortcut 过于方便,无法阻拦我的废话与牢骚。所以,增加一步,想不出标题,就不发了。

No more excuses to not have a blog or a website

吐槽一下 macOS 的菜单栏。

菜单栏(Apple menu)一直是 macOS 的标志,地位和 Windows 的开始菜单(Start menu)相当。 在诞生时(指 20 世纪末),菜单栏十分受欢迎,因为过去的电脑显示空间比较小,把一个软件的所有功能罗列到顶部,通过垂直的下拉列表选择,是一个提高空间利用率的方法。

但今时不同往日了。现在已经有足够多的屏幕空间让开发者在 App 的 UI 界面上摆放图标,有足够多的交互方式让开发者为用户提供便利。所以,现在大部分第三方 App 菜单栏选项都少得可怜,功能指令也和界面上提供的各种按钮高度重合,十分鸡肋。这就导致,现在很多 Mac 用户没有使用菜单栏的习惯。

但菜单栏毕竟是 macOS 的传承,现在苹果官方出品的软件设计规范中,「The menu bar」还是非常重要的一章,值得被长篇大论。

苹果自然也会遵循这个设计规范,macOS 的第一方软件菜单栏选项都多到可怕,如果一个一个点,能发现很多匪夷所思的功能。

例如,系统偏好设置里的所有选项都能按照拼音顺序排列(如果是英文系统就是按首字母排列)。这个功能藏得也不深,在系统偏好设置下,点击显示 → 按字母顺序显示即可。

话说回来,这个功能有什么用呢?好像没有什么用。

今年 8 月底,趁着学生优惠,借一个朋友的学生身份,我购入了一台 8+256 的低配版 M1 MacBook air。

作为一个长期的 Windows 用户,这是我第一次用 MacBook。怀着兴奋与好奇,我把这台电脑当玩具把玩了一个多月,到今天,它优秀的工业设计、完善的软件生态、出色的能耗比、依旧让我在使用它时怀有一丝丝幸福感。如果不出意外,这次「一时冲动」将会成为我「2021 年度最值消费」。

买 Mac,就是买 macOS。

从易用性的角度讲,macOS 确实是比 Windows 强了一大截。产品存在的意义是帮助人们实现他们的目的,macOS 就是一个能够让你安安静静做事的系统。简单和直观能让你保持专注。(大部分时候) 不会卡顿、不会出现奇奇怪怪的问题,所以它 (大部分时候) 不会影响你的心情。

触控板手势直观,容易上手,动画流畅跟手得赏心悦目,大大的触控板操作起来也很方便。一些第三方软件也有自己的触控板快捷手势,例如,iA Writer 的双指左滑进入预览,右滑退出预览。

Spotlight 可以搜索任何 Mac 里的任何东西,甚至连文件内的文本内容都能被搜索到,使用得当能成为一个提升效率的利器。

按空格键预览,.docx .psd 等常用文件的格式都支持,也是一个提升效率的利器。

但 macOS 也并没有那么的好用。

我上手遇到的第一个困难就是分屏。苹果自带的分屏似乎只能依靠「光标长按软件左上角的绿色小圆点」实现,这和 Windows 的「拖动窗口到边角触发」相比,就显得有些愚蠢了。好在有很多小软件可以帮助我们实现和 Windows 一样智能的分屏体验,我用的是Rectangle。

finder 默认会隐藏根目录,也不显示文件路径。这是一个非常「苹果式」的设计,对于普通用户来说,省去了很多麻烦,非常体贴。但对于一些有需求的用户来说并不方便。好在显示文件路径的设置并不麻烦。在打开 finder 窗口后,在菜单栏选取「显示」>「显示路径栏」即可。

只要开发者允许,Mac 也能运行 iOS app。不过,目前的 iOS app 在 Mac 上的体验差强人意,大部分应用还是触控操作的逻辑,用光标操作不方便。

在刚刚上手的这段时间里,我尝试了许多苹果生态独有的效率工具,例如久负盛名的启动器 Alfred,笔记软件 Bear、Ulysses,GTD 工具 Things、Omnifocus,也试图将一些我过去使用的全平台软件,如 flomo、cubox、simplenote 迁移过来。

但在一番体验与权衡后,我发现,苹果的自带应用已经成为了更有「性价比」的选择。

在功能上,这些自带应用于我而言已经足够了,我本身并不需要多么专业、复杂的功能。而且,因为这些 app 和系统、生态紧密贴合,在体验上甚至更好。

就拿备忘录来说,只要是能使用「分享」的地方,备忘录一定可以被分享,这是一个能极大提升使用效率的特性。

在接下来的 Monterey,苹果还会给备忘录带来真正的系统级 killer feature——「快速备忘录」。这一功能开启后,只需要将鼠标移动至右下角,便可看到一个卡片,点击就能呼出一个备忘录页面,让用户在任何地方快速开始记录,捕捉转瞬即逝的灵感。 在 iPhone 上,「快速备忘录」这一功能也早就被集成进了控制中心里,无论你是在手机上聊天、看书还是浏览网页,只需要从右上角下拉打开控制中心,就能开始记录。

所以,但在快速记录这一功能,苹果生态里的任何第三方笔记 App 都不是备忘录的对手了。 当然,苹果在系统里给自家应用「开小灶」,多少有不正当竞争的嫌疑。但对于用户来说,使用第一方软件,并非「不道德」,相反还有诸多便利,在性能优化上苹果自家应用也有保障,积年累月地使用也不会出现卡顿,除了 Apple Music——我平时很少用 Mac 上的 Apple Music,但是他的卡死和闪退给我留下了深刻印象,以至于我不得不在这里提一句。

说了一些优点,但这并不意味着第一方 app 没有缺陷。

我最不能忍的,就是 UI 功能区的字号,对于我来说太小了,还不能调节。而且,我发现只要是使用了苹果官方开发套件的 app,都有这个问题,包括我现在用来写字的 iA Writer。

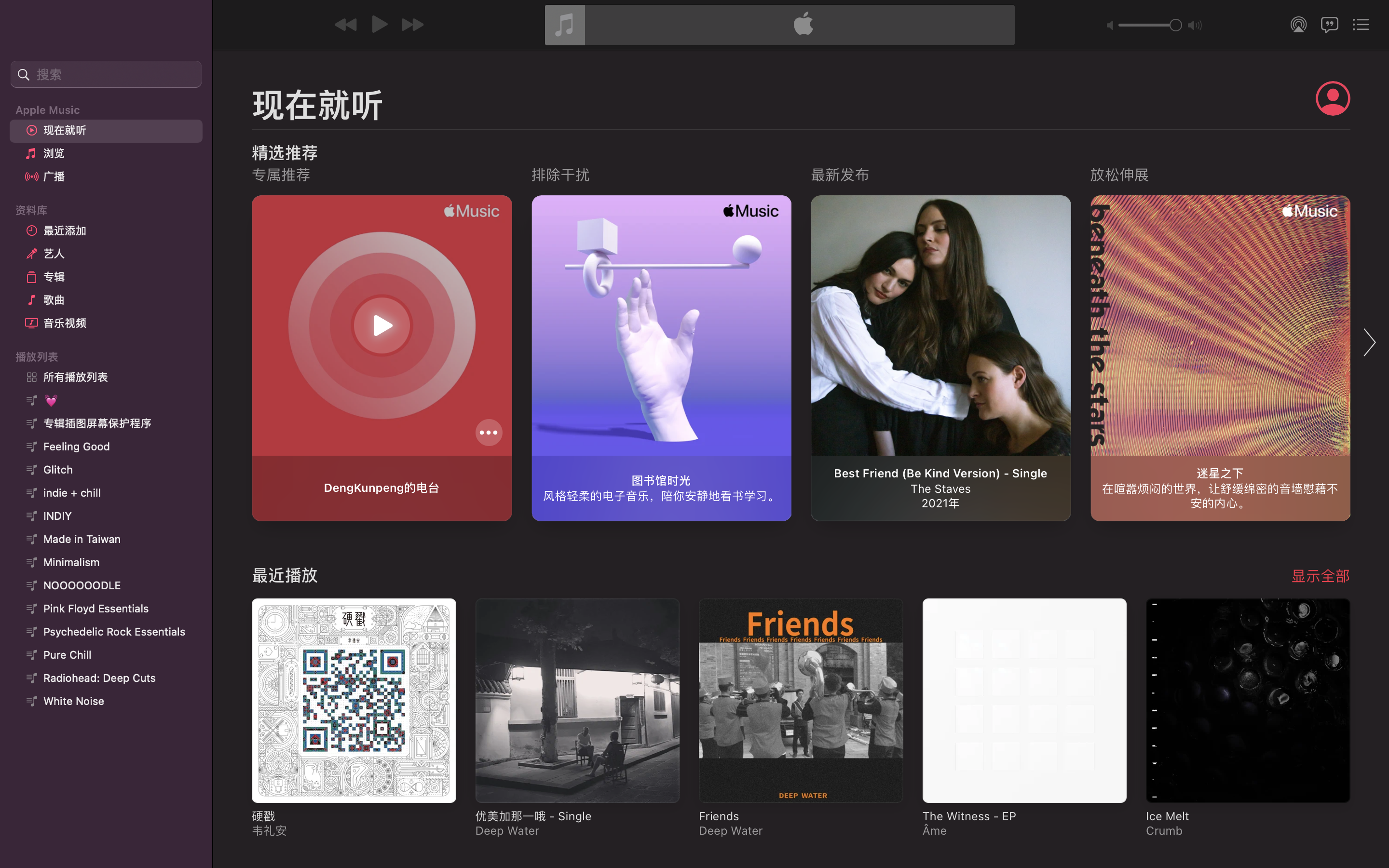

上面这张图是 Apple Music,侧栏功能区的 UI 文字和右侧内容区的文字,大小对比十分明显。

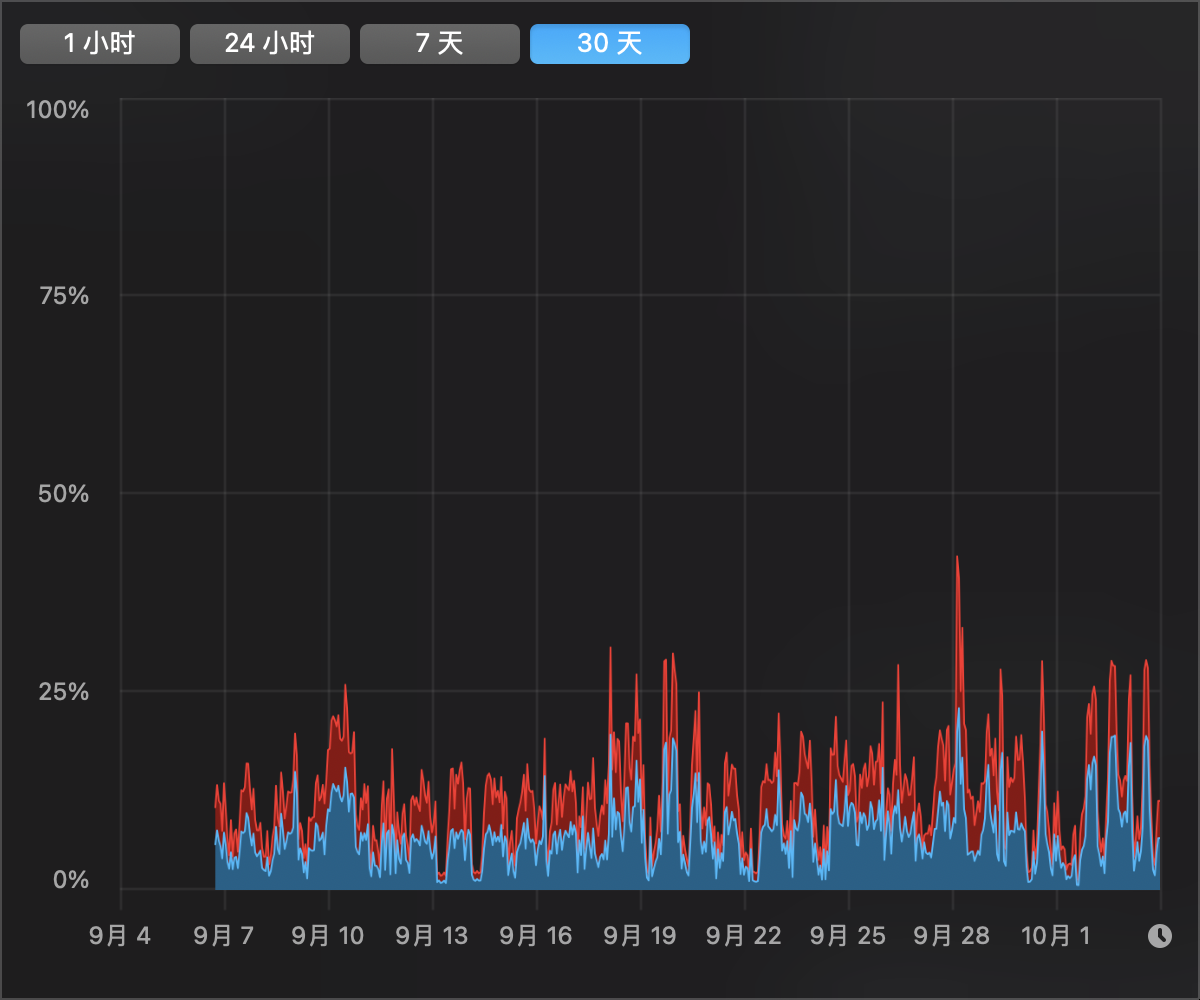

M1 芯片的性能毋庸置疑,从我过去一个月的使用来看,CPU 占用基本没有超过 50% 的情况。

我平时还会用这台电脑玩一玩群星和文明 6,在 900p 的分辨率下,帧数非常稳定,长时间游戏也不会卡,发热量只是「温热」还不到「烫手」级别,说明这样的游戏负载对于被动散热的 M1 芯片就是小菜一碟。

领先一个时代的能效比也让这台电脑成为了一个像手机一样真正的移动设备。在不插电、不退出后台 app 的情况下,我使用这台 Mac 看 B 站,一个小时的耗电只有 10% 左右,而且完全不会发烫。这个能耗表现,如果省着点用,上班不带充电头完全没问题。

但低配版 8GB 的内存,确实捉襟见肘。

我的日常工作大部分需要开大量网页,所以我有三个浏览器,Chrome、Edge 和 Safari,分工使用。一般三个浏览器的标签页加一起估计有 30 到 40 个,其中 10 个左右是云文档。一般当我开始满负荷工作时,Safari 浏览器就会提示内存不足。

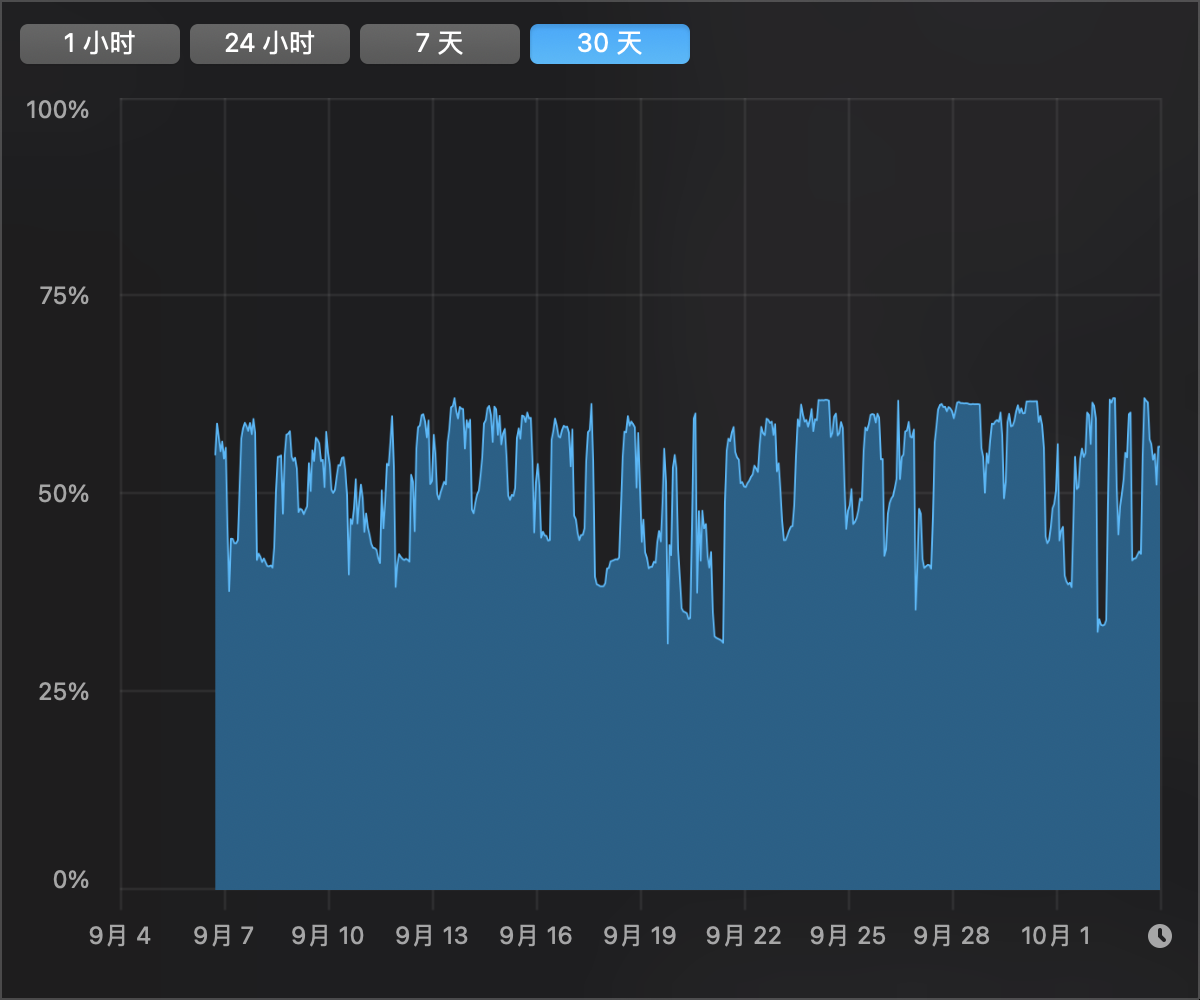

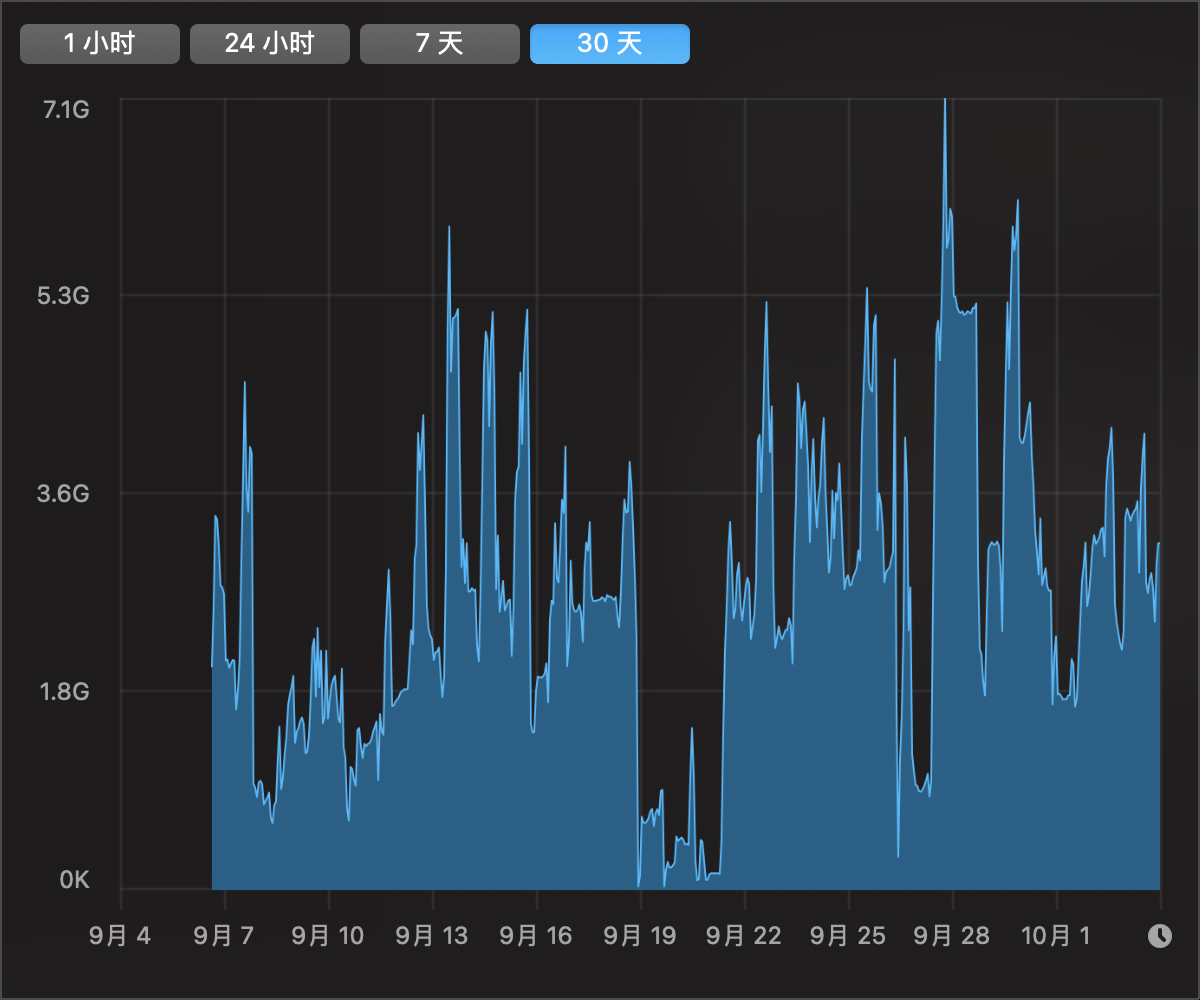

iStat 记录的内存负载大部分时候都在 60% 左右,不过虚拟内存的波动就非常大了,我满负荷工作时,虚拟内存占用能达到 5G,能明显感觉到卡顿,标签页也会重载,打开一个 150 多行左右的云表格,甚至出现过卡死的情况。

也是这次经历,让我放弃了在云文档上做重型工作,现在比较大的表格我都用 exccel,内存占用小了一些,本地软件也不会出现卡顿。

我的工作内容大部分都是码字,多的时候一天估计能打上万字。对于这台 MacBook 的键盘,我能给 7 分。键盘手感比我之前的那台 LG 更硬更利落,打字体验不错。 但和之前 MacBook 的蝴蝶键盘相比,这代剪刀脚键盘的键帽面积实际上缩小了。我没有长期使用过蝴蝶键盘,但就我上手摸过几次经验,我更喜欢蝴蝶键盘的大面积按键,即使偏离一点也能准确输入。至于大家吐槽的键程短,我倒没有那么在意。

编译自《Fast Company》2016 年 4 月 1 日文章「 Regis McKenna’s 1976 Notebook And The Invention Of Apple Computer, Inc.」

作者 | Harry Mccracken

编译 | Dkphhh

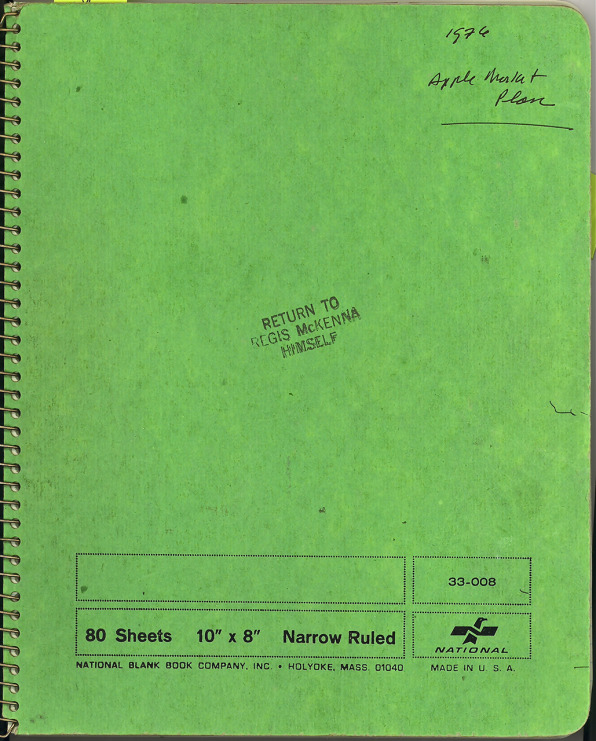

第一眼看过去,这就是一本平平无奇的线圈本,由马萨诸塞州 Holyoke 的 National Blank Book 公司生产,80 页、长宽分别为 10 英寸、8 英寸。

如随意横在封面的「RETURN TO REGIS McKENNA HIMSELF.」(如被拾取,请还给 Regis McKenna)图章印记所示,它属于 Regis McKenna。

Regis McKenna 硅谷传奇,科技营销界的先驱。在科技产品成为民用消费品前,他就把科技产品当作民用消费品营销。他最为人所知的一段工作经历是在苹果,那是在 20 世纪 70 年代,苹果率先将电脑从发烧友的世界引入主流消费者。Regis McKenna 还曾帮助英特尔和 Genentech 从创业公司中脱颖而出,成为巨头。

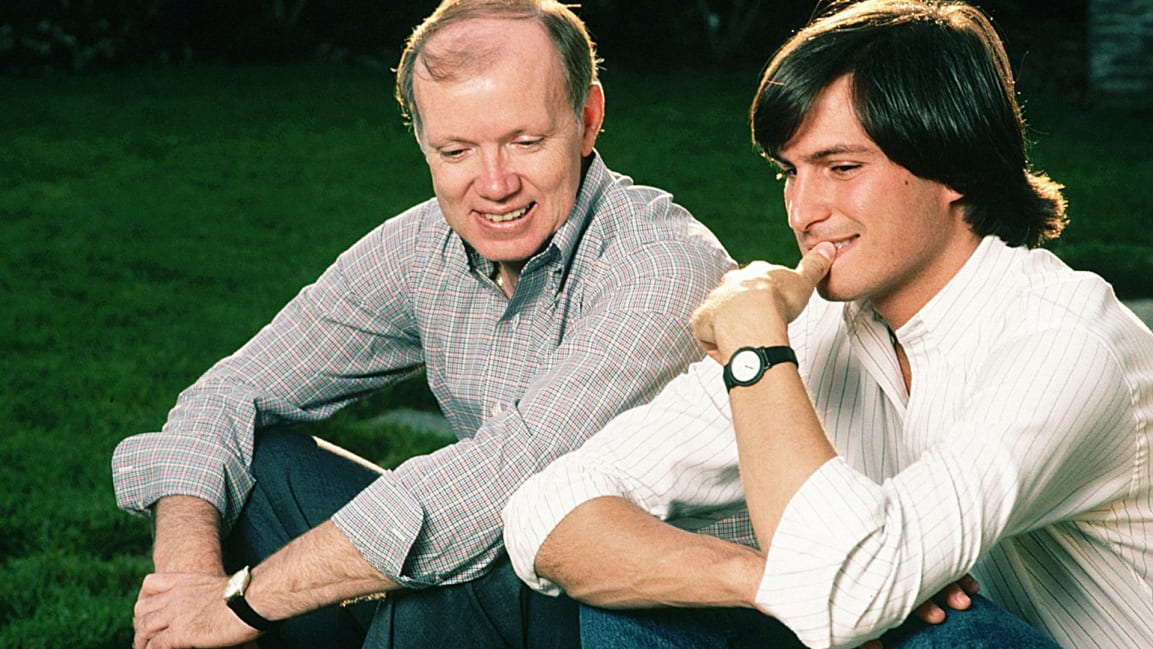

1976 年,McKenna 第一次和苹果接触时,乔布斯和沃兹尼亚克一个 21 岁一个 25 岁。那一年的 4 月 1 日,他们俩就在乔布斯家的车库外成立了苹果公司,后来里程碑性质的 Apple II 电脑还尚未发布。

McKenna 的营销公司 Regis McKenna, Inc. (RMI) 当时已经在硅谷小有名气,按理讲,他没有必要帮这两个初出茅庐的小伙子。

在 RMI 和苹果正式签下合同以后,McKenna 成为了世界上第一个尝试理解这家公司和他们产品的外部人员。之后,他的工作就是帮助世界上的其他人理解这家公司和他们的产品。

对于我们而言,幸运的是,他是一位痴迷于记录的人,并且像个收集癖一样,完好地保存了他职业生涯中的每一本笔记。这其中当然也包含了,自 1976 年 12 月开始,他为 Apple II 电脑起草营销计划所做的笔记。

McKenna 记笔记有几个目的:帮助他捕捉真相、组织思考、确保会议后项目的推进。「我不是一字不差地记录,」他解释,「它们是我的速写本,我会把数据和我的观点混杂在一起。有一些事情是要和客户对接的,还有一些是你要在飞机上处理的。你必须要和客户解释清楚它们才能跟进。」

McKenna 唯独没想到自己是在记录历史。但这本 1976 年的笔记就是苹果营销的死海卷轴——它记录了这家公司早期未见于世的岁月。

McKenna 是匹兹堡人,他的第一份工作是在本地的一家面向工程师的科技出版物机构担任制作人。1963 年,在任职期间,他横跨美国跑到了硅谷。那时候的硅谷都是做芯片的创业公司,他就在一家这样创业公司 General Micro-electronics 找了一份兼职性质的营销工作,「就在一间屋子里,我看到硅变成计算机的全过程,」他回忆,「我在工业界的 MBA 是在 GME 读的。」他那时做的广告就将重点放在了引人注目的图片,而不是技术的细枝末节,这一点恰好预言了他未来所做的事情。

在自己创业之前,McKenna 还在国家半导体(National Semiconductor)工作过几年时间。

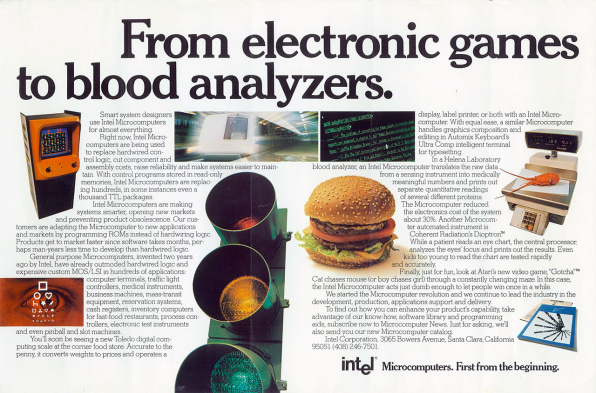

1970 年,McKenna 成立了自己的广告公司,就是前文提过的 RMI。1971 年,羽翼渐丰的 RMI 签下了英特尔。当时的英特尔才刚刚成立三年,还不是后来的芯片巨头,不过这单生意仍算不错,因为当时的英特尔是存储芯片的主要供应商,而且已经制造出世界上第一款微处理器,Intel 4004。

微处理器是一场革命。在此之前,电脑没有处理器,没有集成电路,而是由电子管和数不清的电缆组成的庞大机器。微处理器的诞生使计算机小型化成为可能,小型机和后来的微机又推动了计算机向消费领域普及。计算机的历史就是这样一环扣一环,而 McKenna 的身影几乎出现在了每个至关重要的节点。

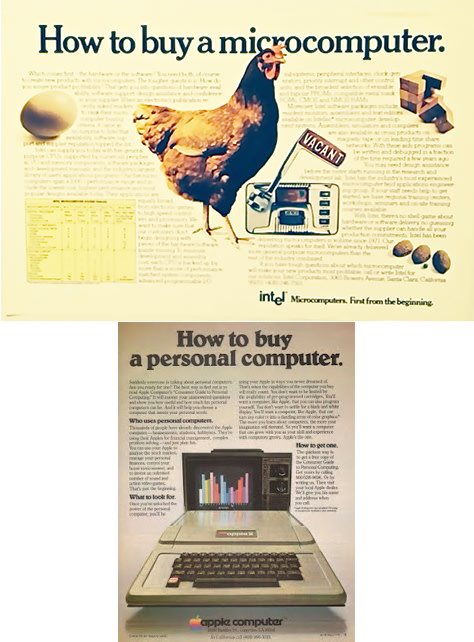

因为微处理器对电子工业意义重大,所以营销工作要从教育市场开始。McKenna 的广告不仅仅针对工程师,观众之中还有将微处理器视作机会的企业高管。虽然是一件高科技产品,但他们的广告却注重审美、版式和语言——就像一本消费杂志,而非科学期刊。

总的来说,「我们当时一年能做五、六十个广告」McKenna 回忆,「因为英特尔,当时每个新产品都想做广告。」

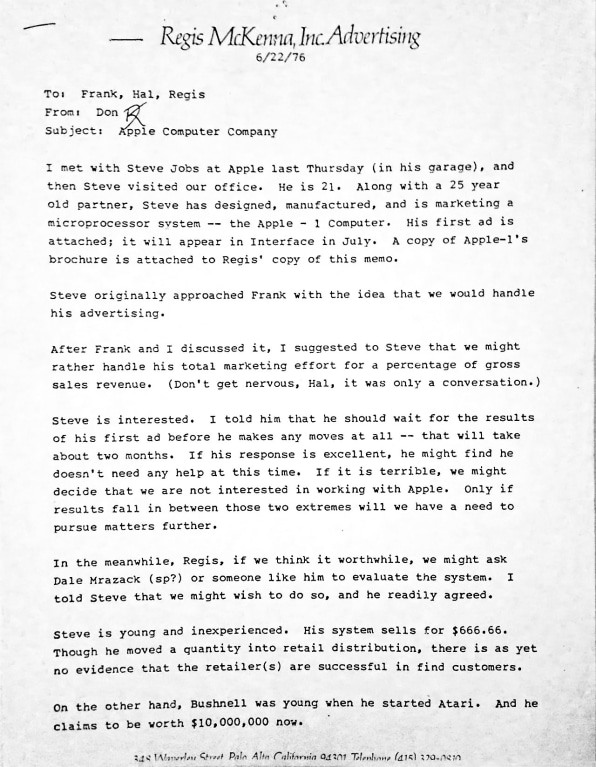

在这些寻求合作的客户中就有乔布斯,他自称是苹果的营销总监。其实他已经在当时颇为知名的电脑杂志《Interface》上为 Apple I 刊登过一则小幅黑白广告。以 70 年代的标准看,那条广告除了有个比较显眼的错别字,整体来看还算凑合。

乔布斯对苹果的品牌野心早已超出那则小广告,所以他看到英特尔的广告以后就想知道是谁做的,他们能帮他推广 Apple II 吗?

乔布斯通过英特尔找到了 RMI,和 McKenna 的助理、负责维系潜在客户的 Frank Burge 取得了联系。

在 1976 年的夏天,Apple-1 刚刚问世,苹果公司还籍籍无名。实际上,当时除了一小部分先锋极客,大部分人连个人电脑是什么都不知道。整个个人电脑产业才刚刚起步,唯一一款产品是 MITS 的 Altair 8800。

所以,苹果的挑战不是说服消费者选择他的产品,而是告诉消费者,个人电脑是什么,它能做什么。这正好是 McKenna 的兴趣所在。

不过,即便 RMI 既有能力也有兴趣,但苹果看起来并不是一个好客户。Michael Moritz 的《The Little Kingdom》(1984),是第一本关于苹果的传记,当中引用了 Burge 开车去乔布斯车库时的自言自语,「我要怎么样才能在最短的时间里心平气和的对待这个小丑然后拿到一个能赚钱的东西?」

McKenna 公司的另一个员工,Don Kobrin 也去了趟车库,然后在 RMI 的办公室和乔布斯见了一面。他将这次见面记录在了一份备忘录里,日期是 1976 年 6 月 22 日。

在这份备忘录里,Kobrin 对苹果没有什么热情。他觉得 Apple 1 这款产品要么特别成功,要么一败涂地,并不适合作为 RMI 的客户。他还强调乔布斯太年轻了,也没有做企业的经验,同时苹果的产品看起来也没什么市场。

不过他最后笔锋一转,又说和苹果一样卖个人电脑的雅达利的创始人 Bushnell 身价已经超过千万美元。看起来他自己也拿不定主意。

虽然乔布斯和沃兹尼亚克最终见到了 Regis McKenna,但这次见面并没有敲定双方是否会继续合作。

不过这次见面有一个有趣的小细节,因为 RMI 这家公司实际上是以 Regis McKenna 的名字命名,所以 Regis McKenna 名片上的职位那一栏写的是「本人」。据 Regis McKenna 说是因为公司比较小,只有几个人,写个总经理看上去有点显摆。

「沃兹尼亚克当时写了一篇文章介绍 Apple II」,McKenna 说,「里面有很多专业术语,他在对工程师说话。」McKenna 觉得,要买电脑,就应该把它解释给外行听。「我把这一点告诉沃兹尼亚克,他很生气。我就说,『那我也没有办法帮你了,拜拜。』他走了,但是乔布斯回来了。」

在第二次和乔布斯的单独会面中,McKenna 对乔布斯的营销直觉印象深刻,「他不懂技术,但他把个人电脑是什么解释得很清楚。」凭借着一点,苹果成为了 RMI 的客户。

也是在这段时间里,乔布斯和沃兹尼亚克将苹果从一个车库里的小项目变成了一家真正的公司。在 McKenna 和乔布斯刚认识那会儿,McKenna 就把乔布斯介绍给了他原来在国家半导体的老板 Don Valentine,此人后来成了著名的风险投资人。Valentine 见到乔布斯以后,又把他介绍给了 Mike Markkula,这人也是 McKenna 在英特尔的老相识了。Markkula 帮乔布斯和沃兹尼亚克写好了商业计划书,同时惊讶于 Apple II 展现出的巨大潜力,决定自己投资苹果 9.1 万美元,还替苹果申请了 25 万美元的信贷。如此一来,Markkula 得到了苹果三分之一的股份。1977 年 3 月,苹果电脑公司(Apple Computer, Inc)正式成立。

苹果的第一个办公室在库比蒂诺的 Stevens Creek 大道,1977 年 1 月投入使用,一直到今天,这里都是苹果总部所在地,这座加州小镇也因苹果而闻名世界。

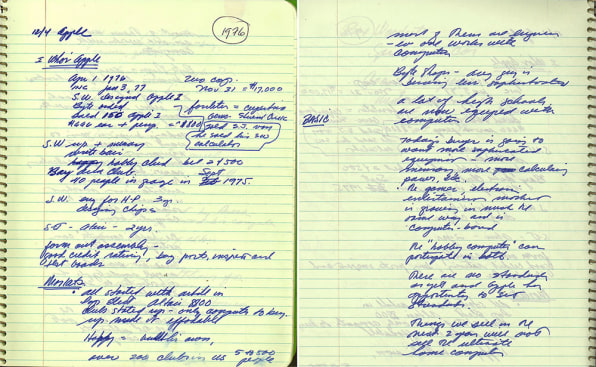

好,现在说回 McKenna 的笔记。关于苹果营销计划的笔记从 1976 年 12 月 4 日开始,当时苹果刚刚准备推出 Apple II。这份手写笔记形式简洁,开头是用双下划线重点标注的「谁是苹果」。它也十分晦涩,有的字迹潦草到连 40 年后的 McKenna 都认不出来,但这一切都让这本笔记显得更加迷人。

Mckenna 的笔记

Mckenna 的笔记

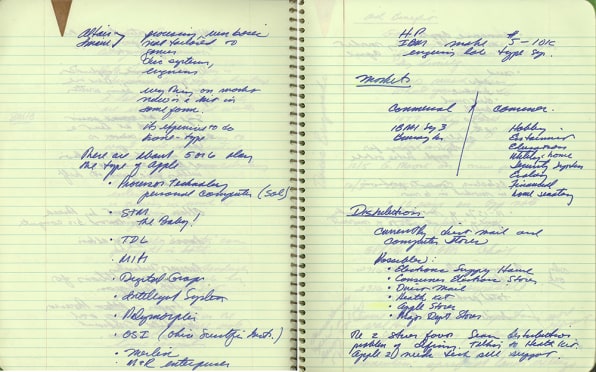

McKenna 的笔记反映了苹果和整个 PC 产业的过去,也是他们曾经规划的蓝图。他以及其简洁的语言,留下了许多洞见: 简历如其人:McKenna 在笔记中简短地提到了乔布斯和沃兹尼亚克过去在电子行业的经验(沃,工程师,惠普,3 年,设计芯片;乔,雅达利,两年)。McKenna 还记下了他们俩卖计算器和小货车给公司筹集资金的故事,为苹果的传奇故事留下了一个生动的细节。 Apple-1 详情:这部分包括一些 Apple-1 的详细细节,例如这台设备是沃兹尼亚克设计的,价格 666 美元,还有 Byte Shop 的订单,总销量 150 台。 市场概况:「一切始于《流电》(流行电子/PopularElectronics)的一篇文章,」McKenna 写道。这篇 1975 年 1 月号的杂志文章介绍了 Altair 8800 微型计算机,并告诉读者如何以便宜的价格入手必要的组件。「现在,美国有超过 200 个计算机俱乐部」,他继续写道,「俱乐部成员在 5 到 500 人之间。」

Altair 和它的知名模仿者 IMSAI 都备受工程师欢迎但没有为游戏做过优化,McKenna 写道:「现在市场上的都是工具。」他列出了苹果的 8 个竞争对手:Processor Technology、Star、TDL、MITS、Digital Group、Intelligent Systems、PolyMorphic、Ohio Scientific、MiniTerm 以及 M&R Enterprises。结果证明,这些公司和产品都不足以和 Apple II 长期竞争。

Apple II 于 1977 年上市时,还有另外两台机器会加入到「即插即用大众微机」的市场竞争中,它们分别是 Radio Shack 的 TRS-80 和 Commodore 的 PET 2001。不过这两款机器在 1976 年末时尚未发布,所以 McKenna 的笔记尚未提及。

接下来是 IBM。McKenna 提到了他们和惠普,但只说了他们的计算机针对工程师群体,售价 5000 到 10000 美元,这个市场和 Apple II 的目标市场相去甚远。至于那具有跨时代意义的第一台 IBM PC,还要再等 4 年才会出现。

市场预测:McKenna 将个人电脑市场分成了两个部分——「商用」和「消费」,并在后者那一栏填了许多细分需求,如爱好、娱乐、教育、安全、家务等等。其中一大部分都成为了 Apple II 面世后的主要应用场景。

零售的可能性:McKenna 提到 PC 一般是通过邮件、电脑专卖店销售,然后他又列出了其他 Apple II 可以尝试的渠道。

电子元器件供应商店 消费类电子产品供应商店 直邮 Heathkit(一个电子产品零售品牌) Apple Store 大卖场

等等,「Apple Store」?是的,你没看错。如果 Apple II 取得了空前成功,它就需要一个能扩展 PC 零售市场边界的渠道。在 1976 年、1977 年,即便是 Terrell 的 Byte Shop 连锁店,目标受众也仅限电脑 f 发烧友,而非大众。「我一直在提 Apple Store,因为我们没有一个合适的渠道,」McKenna 说,「只有自营店才合适。」这一想法在 25 年后被证明是正确的。

Apple II 的定位:支持色彩图形、音频和动画,还自带一个手柄,可以说这台设备是为游戏而生。同时,这也是一台为专业用户打造的机器,从一开始,它就被设计为一个平台型设备,其他公司可以在它的基础上进行开发。「Apple II 有七个接口,适应性极强,」McKenna 说,「它是一个开放式的系统,许多第三方能够在上面开发自己的应用,替我们将它带入不同的市场。」 McKenna 的计划是让 Apple II 依靠其普适性取得市场成功。实际上,他们完全没有预料到市场正在发生变化——商务生产正在变成计算机的主要用途,尤其是 1979 年 Dan Bricklin 和 Bob Frankston 开发出第一个电子表格应用 VisiCalc 之后。不过,他们的预测已经非常接近了。

今天的买家需要更先进的设备,更多内存、更多算力等等 游戏和电子产品市场正在以同样的方式,基于计算机的发展而发展 现在还没有一个行业标准,苹果有机会成为标准制定者

这一段的结尾是句有点让人摸不着头脑的话:「我们接下来两年出售的东西不是最终的家用电脑。」(Things we sell in next 2 years will not sell the ultimate home computer)。现在,McKenna 也不能确定当初他想表达什么。不过他说,乔布斯从一开始很确定 Apple II 不是真正的个人电脑,而是达成这个构想的一小步。1984 年的 Macintosh,26 年以后的 iPad,都是这个构想下的产物。

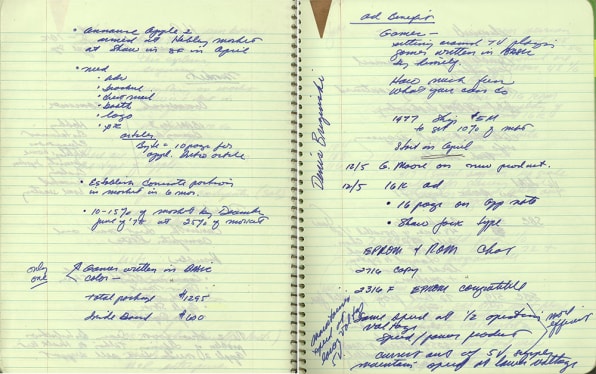

游戏计划的开端:在笔记结尾,McKenna 列出了一份苹果新品发售的事项清单,当中还提到了一篇《字节》杂志(Byte magazine)的文章,沃兹尼亚克写的,可能就是当初引起他俩矛盾的充斥着专业术语的文章。

4 月旧金山发烧友市集 Apple 2 发布 需要 广告 宣传册 直销邮件 摊位 logo 宣传稿 《字节》杂志文章=10 页产品介绍

目标:McKenna 甚至还为 Apple II 设定了几个激进的销量目标,不过因为同期的 TRS-80 和 PET 2001 售价更低,他们并没有达成目标,当然,从长远来看,这并不重要。

在 6 个月内占据市场主导地位 到 12 月份占据 10~15% 的市场 在 78 年 6 月份占据 25% 的市场

在最后一页,他草拟了一份广告概念:

利益点 游戏 在电视机边上坐着,玩自己用 BASIC 编写的游戏 多么有趣 做你能做的一切

后面他又重申了一遍自己野心勃勃的目标:在 1977 年卖出价值 500 万美元 1 电脑,占领 10% 的市场。「从 4 月份开始,」他写道。然后,在那页的中间,他又写了一个和苹果无关的计划:为英特尔的存储芯片策划广告攻势。

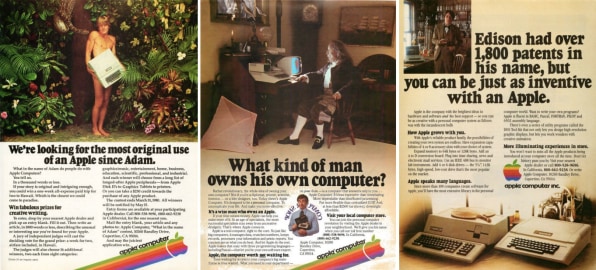

在 McKenna 笔记执行的过程中,他会检查待办事项上的所有东西。苹果换了一个新 Logo(由 RMI 艺术总监 Rob Janoff 设计,最终成为苹果最知名的 logo 之一),在西海岸计算机展销会 (West Coast Computer Faire) 引起轰动,首次在媒体上投放 Apple II 的广告,如 1977 年 6 月号的《比特》杂志(苹果更早之前还在和计算机八竿子打不着的《花花公子》上投了广告——这也表明了苹果将计算机引入大众市场的野心)。RMI 甚至参与了 Apple II 常规营销领域之外的一些事情,例如产品的包装设计。

Rob Janoff 设计的苹果 Logo

Rob Janoff 设计的苹果 Logo

苹果当时的广告看起来比今天刊登在电脑杂志上的广告更华而不实,但信息量也很大。下面这则广告左页是一张照片,穿着蓝色高领毛衣的男人坐在餐桌前,若有所思地看着 Apple II 上的道琼斯工业指数(好吧,其实他正伸出一只手在电脑上打字,完全没有看屏幕,不过有吸引力的硬件展示往往比实际情况更重要)。右页则写满了计算机的配置、从教育到家庭的使用场景、扩展选项和用 basic 语言编程的乐趣。那时,月刊杂志几乎是苹果公司唯一的宣传渠道,广告就像一个主题演讲,挤满了两页纸。

在 Mckenna 做的那么多广告中,Apple II 的影响力最为持久,直到现在都很容易在互联网上找到。不过,在一款产品的上市过程中,公关的重要性不亚于广告,甚至操作难度更大。后来的苹果会开发布会,会让媒体帮忙宣传。但在 1977 年,不仅苹果是无名之辈,整个主流的商业和消费类媒体都没有注意到硅谷的创业公司。

「那时西海岸没有媒体,」Mckenna 略带遗憾地说,「直到大约 1983 年,《华尔街日报》才报道了一家没在纽交所上市的公司。」

他的秘密武器是乔布斯。「我总带着乔布斯,」他说,「他的人格极富吸引力。他们也不知道乔布斯是不是真这样,但乔布斯确实聪明、能说会道又热情,和 IBM 的总裁完全不一样。」

McKenna 见证了英特尔的跨越式发展,从 1971 年到 1976 年,年收入从 940 万美元到 2.26 亿美元。他觉得在苹果取得一个漂亮的年收入之前,都不算成功。「当我们年入 1 亿美元了,」他说,「才算有点东西了。」苹果在 1980 年实现了这个目标,那时他还是一个私有公司。调整过通胀以后,2015 年的苹果每天能赚两个 1 亿美元。

1981 年,McKenna 把自己的广告公司卖给了他的朋友兼前同事,Chiat/Day 广告公司的 Jay Chiat。Chiat/Day 后来为苹果制作了著名的「1984」广告片,将 Macintosh 带到消费者面前。直到现在,他们仍然在为苹果服务。虽然 McKenna 离开了广告行业,但他仍然深度参与了苹果的经营。在 80 年代,并非苹果员工的 McKenna 也要参加苹果的管理层周会、并且花费数年时间制定了 Mac 的营销计划。在 1985 年,他亲眼见证了乔布斯被自己一手创办的公司解雇。当时,McKenna 还努力劝说乔布斯留在苹果,当一个「首席技术官」,不过乔布斯和苹果的管理层都否定了这个方案。

在 1995 年之前,RMI 还一直为苹果提供公关服务。即便后来 McKenna 不再参与公关事务,他仍然和乔布斯有联系。在 2010 年 iPhone「天线门」爆发时,乔布斯还向 McKenna 征求过建议。McKenna 后来还写书,向公司和非营利组织提供咨询。他也投资了不少公司,包括刊载本文的《Fast Company》。

McKenna 为苹果及其产品带来了巨大变化。将 McKenna 为 Apple II 设计的形象和今天苹果在媒体中传递的形象放在一起对比,我们能发现许多共同点。(1977 年的 Apple II 宣传册封面上写着「复杂的终点是简单」,放在今天的 MacBook、iPhone 和 Apple Watch 上依然适用。)我不禁想问他:你对苹果现在的营销有什么看法?

我期待他会回答一下对某条广告的看法,但恰好相反,McKenna 选择了一个截然不同的角度。Tim Cook 作为乔布斯的继任者,一直以供应链管理大师闻名,但外界认为并不是一个营销专家。McKenna 则认为,那些说 Tim Cook 不懂营销的人才是真的不懂。「供应链就是营销,」他对我说,「无论在何时何地都能得到你想要的产品,就是营销。我认为 Tim 是个好家伙,大家还不太理解他。」

图片来自原文

刘敏,aka 熊阿姨/auntbear,是我比较喜欢的特稿记者之一。如果记者分三六九等的话,能写特稿的记者大概属于金字塔尖的那一拨人。在不准有深度时政报道的中国,写民生故事的特稿记者是最接近「新闻理想」的那一拨人了。

如今,在引领时代的科技业界,有两种思潮。一种是大部分科技公司,如头条、Facebook,相信数据、相信算法,在产品设计或内容上不知道如何取舍,就干脆交给用户取舍,做一个 A/B test——A 版投放给一部分用户,B 版本投放给另一部分用户,然后比对数据,那个好就采取那个方案,逻辑非常合理。这种逻辑背后的预设是「人民群众喜欢,你不喜欢,你算老几?」。另一部分,算了,不是一部分,只有苹果,敢做出「强奸」用户的设计。

我不评价这两种谁更好,但我希望苹果的队友更多一点。因为,作为一个消费者,我知道垄断和独裁是同义词,有选择权才有真正的自由。而且,这种自由不仅仅是我可以选择不同的消费品,还意味着我可以用我手上的钱为我认同的价值观投票。

📱知道你离不开手机,所以我们来聊聊这种现代病和治疗方案 - 声东击西

这一期声东击西的播客又讲到了极简数字主义。这个话题被西方媒体讨论过很多次,可能到人类整体对数字技术有一个全面认识之前,这个话题都要再被翻来覆去讨论很多次。我们现在处在的阶段是我们知道生活不应该被手机(或者说互联网技术)完全掌控,但是我们又无法抛弃技术给我们生活提供的便利——互联网技术已经成为了当代生活的「水电煤」。

这个话题背后可以牵扯出深层次的哲学讨论,例如技术的伦理,也就是技术对生活介入的底线。三位主播讨论的主要是「自己似乎过于依赖手机了」,在这里我想提供一个不一样的角度——媒介技术对人的影响。

最近华为 AI 拍月亮引起的争议——被算法处理过的月亮到底是不是真实的月亮——就是值得人思考的案例。人类的经验和认识能力是有边界的,当我们使用的媒介工具开始具备一定的「判断力」和「创造力」,并向我们呈现出一个被它「处理过」的世界时,这个世界是真实的吗?这是另一种缸中之恼的情景。

如果华为的案例还可以用「手机摄影就是图个方便」这种话来消解问题的严肃性,那么面对 Facebook 干扰美国总统大选这一事呢?当算法成为把关人将信息呈现在你面前,左右你对总统候选人的看法时,算法就已经开始改造你对世界的认知了。

技术当然无罪,但是当一个技术能够影响上亿人时,作为被影响对象的我们是不是应该站出来做点什么?当你选择方便的时候,你一定要知道的代价是什么。

题图:李志 2018-2019 跨年演出截图

今天我又把即刻删除了。我选择或弃用一个 app 本来是一件不值一提的事情,但对于即刻,我还是想多说几句。

我挺喜欢即刻的,至今我都觉得老版本即刻的理念十分先进,那种将信息颗粒化再按主题分类组织的方式十分适合新闻内容的呈现。新闻应该是短小的事实,新闻也应该按主题分类,这是对读者而言看新闻最有效率的方式。

短小能保证阅读的效率。大多数新闻只需要交代5W1H就可以了,值不值得深入了解应该交给用户判断,这一点即刻做的一直不错,所有的新闻都提炼出了要点,也给出了全文链接,节约了用户的时间。分类能够让读者按时间线追踪和回溯,这一点是大部分新闻阅读 app 无法做到,或者没做好的,他们要么没有分类,要么类别太「粗」,不够颗粒化。所以,以前的即刻有两种刷法,第一种,在首页按时间顺序,浏览你关注主题的动态;第二种,点进某一个主题,例如「阿里情报站」(过去似乎叫「阿里巴巴有新消息」?),你就可以按时间追踪或回溯关于阿里巴巴的新闻事件。

新闻的颗粒化是为了提高信息的获取效率,现在已经有很多新闻机构和互联网公司推出了类似的产品,例如 36 氪的7×24 快讯和无码科技出品的Readhub。还有著名的Solidot和最早的Techmeme,这些新闻产品兼具了事实的简洁和滚动更新的实效性。但它们无一例外都只专注于科技和商业领域,对于大众更关心的社会和时政领域,目前好像还没有哪个机构推出过类似的产品。

主题的颗粒化的产品也鲜有人或公司推出。今天的新闻是明天的历史,学习历史的人都知道,分析一个事件的原因需要回溯,探究一件事情的影响则需要追踪。例如我要写一篇关于 Google 的深度报道,在做前期工作的时候,我需要查阅关于 Google 近来发生的大新闻。这个时候将信息高度组织化,检索起来会更方便。我需要查阅 Google 的财报,就有一个 Google 财报的主题将 Google 每一季度的季度财报汇总,我需要查阅 Google 最近的新闻,就有一个主题汇总了所有「Google 的新动向」,甚至可以再细化一点,把「Google 的新动向」拆分成「Google 发布了新产品」、「Google 高管变动」、「Google 小八卦」等标签,主题可能只有一个,但是内容的标签可以有很多,一条新闻能覆盖多个标签,这样我就能在浏览的时候获得足量全面的材料。就像我们在吐槽政府政策朝令夕改的时候,喜欢把人民日报不同时间节点的新闻标题摆在一起对比。新闻这种东西就是要摆在一起连着读,才能揣摩出背后的故事。

说到这里我突然想到了搜索引擎。搜索引擎虽然没有主题分类而是依据搜索关键词检索,也不是单纯的新闻流而是一锅大杂烩,但他会根据关键词检索内容,也会自动抓取部分内容*(根据搜索关键词抓取,剥离了上下文,可读性很差)*,虽然不是按时间线排列,但时间本身也可以作为关键词被加进去。不过,他只是一个检索工具,它可以检索信息,但现在的搜索引擎由于抓取的内容范围太广,抓取的准确性被「稀释」了,并不方便。

即刻还有一个新消息推送功能,订阅的主题一旦有新消息就会通知你,所以过去的即刻不仅有新闻,甚至还有一些生活消息服务,例如「韦斯安德森有新电影上映」还有「xxx 有新打折」这种低频消息,就十分适合打开提醒。

所以,我们需要一个怎样的信息获取工具呢?能够按主题或者标签订阅,信息的呈现简洁明了,有链接可以「阅读全文」,能够主动推送重要信息。除开常用的主题订阅以外,同时可以自定义主题,也就是信息抓取规则,例如我想买一件优衣库的羽绒服,他就可以全网抓取优惠信息,过滤出带有关键词「优衣库羽绒服」的消息,并附上链接呈现给我(即刻过去提供过类似的服务)。

如果拿过去的即刻当「信息接收中心」,其实它并不算完美,但已经很接近了。通过RSS和IFTTT等互联网工具或是自己写一个简单的程序,都能实现我前面说的这些功能。部分 RSS 阅读器和 IFTTT 的 RSS trigger 都能实现关键词过滤,但 RSS 或是自己写的爬虫都不可能做到全网抓取。这么一说,能差不多做到全网抓取的还真只有搜索引擎。

到现在并没有一个工具能完美实现上述需求。或许是这个需求太小众,不值得被考虑,也有可能是因为大家不需要一个「信息获取中心」,这些需求本身已经被不同的工具给「去中心化」地满足了。🤷♀️

之前有文章批判过抖音,说抖音的「沉浸式」体验就是为了让人上瘾。关于数码成瘾的话题也时不时有人讨论。智能手机会让人上瘾吗?或是某个 app 会让人上瘾吗?上瘾应该怎么界定?智能手机上瘾会不会和游戏成瘾一样是伪命题?

其实所有关于上瘾的讨论,背后的核心都在于你是否过度使用,或者是否使用时间过长。但是,我们正处在一个被科技深度介入的时代,我们对科技高度依赖,所以过度的这个「度」,我们无法量化,也没有谁能真正脱离智能手机生活。

上瘾的讨论,出发点是人。那么作为致瘾物的 app 和各种服务呢?他们的设计是否需要遵循某种设计伦理?这就是下面这篇译文要讨论的问题。

七年前,初生牛犊不怕虎的 Mark Zuckerberg 在 Facebook 一年一度的开发者大会上宣布了 Facebook 的一项重要改变。

在此之前,和 Facebook 关联的 app 会时不时询问用户,是否要将自己在这个 app 的活动同步到 Facebook 上。这些在 Spotify、Netflix 和 Washington Post 上的弹出信息令人生厌,Zuckerberg 先生说道,所以这家公司设了一个新类别,这一类 app 可以直接在 Facebook 上更新用户活动,无需频繁询问。

「从现在开始,我们将拥有流畅易用的体验,」Zuckerberg 先生说。

在科技界,还没有哪个词能和「流畅易用」一样,可以同众多哲学概念摆在一起。在过去十年左右的时间里,去掉「阻碍」——那些让产品难用或费时的特性通常都会被冠以这个名称——成为科技产业的努力方向,被世界许多大公司奉为启示福音。

Airbnb、Uber 等数以百计的创业公司通过缩短用户租房、叫车或完成其他任务的时间挣得了数十亿美金。如果一个公司失败了,那么产品难用肯定会被归结为原因。

「如果你让用户花了很多精力,不管你在哪个行业,你迟早会失败。」云存储公司 Box 的首席执行官 Aaron Levie 在一篇 2012 年出版的文章中写道。

把产品做得简单点在大部分情况下没什么不好。在科技史上,处处可见化繁为简带来巨大进步的例子。我猜,即便是最顽固的卢德分子(Luddite 工业革命时期反对自动纺织技术的人,后泛指反对科技进步的人),也不想回到马车和手摇收音机的时代。

但有个问题值得一问:我们现在最大的几个技术难题,能不能通过让事情变得稍微不那么简单来解决?

毕竟,简洁易用的社交媒体,例如 Facebook 和 Twitter,让传播信息变得极其容易,但也使其成为了无数问题的根源,例如境外敌对势力、例如假新闻和种族暴力。YouTube 的设计——你看完一个视频后它会自动播放下一个——会产生一种「兔子洞效应」,使得观众一步一步走向极端内容。

许多信息安全事故,例如最近曝出的万豪酒店顾客信息泄露事件,如果他们的系统更加独立并少做一点「无缝体验」的设计,可能就避免了。

「互联网因便利而伟大,但我们现在为流畅的体验所作的努力可能让互联网的安全更加脆弱。」Alphabet 旗下公司 Jigsaw 的产品经理 Justin Kosslyn 上月为科技媒体 Motherboard 撰写的文章上写道。

在过去几周,我和十多个设计师、产品经理、技术主管讨论了「流畅易用」这一设计原则。许多人都说,尽管让产品更易用通常是好的,但有时候「阻碍」恰好能避免伤害并引导用户更健康地使用。

前 Facebook 设计师、现天使投资人 Bobby Goodlatte 对我说,科技产业的优化文化(culture of optimization),「认定流畅即美德」。

他说,「这使得我们只会问『能不能?』而非『该不该?』。」

有些人会赞美前 Google 设计伦理学家 Tristan Harris 领导的「美好时光」(Time Well Spent)运动,他现在是人道科技中心的联合创始人,这个组织是科技圈里的支持「阻碍」派。除此以外,他们还成功推动 Facebook 和 Apple 增加措施限制屏幕时间的功能来防止科技成瘾。

还有一些人哀叹,在科技界的「方便竞赛」中,某些重要的东西已经被丢掉了。

「我们想做到极致,所以我们尽可能把产品做到体验流畅,」Google 的设计经理 Jenna Bilotta 说,「我们塑造的这个世界里。充满了『拒绝用户动脑筋』的 app,但这也在摧毁我们的精神健康。」

通常,在用户体验这个名义之下,往往掩藏着不那么正当的目的。拿 Facebook 来说,「无缝的分享体验」是一个显而易见的借口,它真正的目的是想让用户更加频繁地发布动态,以增加数据让广告投放更精准。YouTube 自动播放下一个视频只是为了增加用户使用时间,从而提高平台的盈利能力。Amazon 的一键下单则创造出了一台惊人的商业消费机器。

「我们现在对技术的使用主要是化繁为简,」奥巴马 2012 年选举团队的工程师兼技术负责人 Harper Reed 说。

通常,科技公司在制造体验上的阻碍时,都是为了让用户免受黑客、垃圾邮件和其他恶意攻击的危害。(想一想让用户算数学题的验证码,或者 YouTube 上传 15 分钟以上视频时需要确认新用户手机号码的要求。)

也有一些迹象表明科技公司开始意识到阻碍带来好处。WhatsApp 今年在印度对转发功能做了限制,此前有报道称不实消息传播扩散导致了多次骚乱。YouTube 也收紧了对频道盈利方面的规定,防止垃圾信息制造者和极端主义者滥用平台。

大部分这种变化都得到了支持,即便有些会带来短期的不便。而且这里面还有很多可能性。

如果 Facebook 能加入一条类似「减速带」的算法让假新闻在真相被确认之前传播得慢一点会怎样?

或者,如果 YouTube 在视频播放结束以后给用户提供两条视频做选择,而非自动播放下一条相关推荐的视频会怎样?

或者,如果 Twitter 给那些注册几天内都是 0 关注的账号设置一些评论别人推文的门槛,是不是能够减少一些语言暴力?

这些建议可能看起来过于理想。但,我们面对的这些产品——这些生来就帮用户做决定的互联网「基础设施」——是很可怕的。毕竟,有「阻碍」就意味着要「努力」,是「努力」让我们拥有批判新思维和反思的能力。如果我们没有(反思能力和批判新思维),我们将会变成电影《Wall-E》里,在自动驾驶靠椅上一边吸 Soylent 一边看 Netflix 的死肥宅。

「想象一下,如果你在运营一个社交媒体,你要根据用户的点击量来聚合热门推文,」美好时光创始人 Harris 先生对我说,「你是想把线插在用户的爬虫脑上让他点点点,还是愿意把线插在他们的新皮层,让他们冷静思考?」

还有一个更加复杂的案例。

猜猜 Tulerie 发生了什么?这是一家纽约做共享设计师款服饰的创业公司。

Tulerie 的联合创始人 Merri Smith 给我讲了一个发生在创业初期的有趣故事。一开始,Smith 女士说,他们公司最初想通过一份简短的 Google 调查问卷来邀请初始用户,这份问卷通过邮件送给了几百名潜在顾客。

「我们想尽可能做到顾客体验流畅,尽管我们还是要仔细筛查顾客。」她说。

但只有一个人把问卷填完了。所以,Smith 女士和她的联合创始人觉得还不如做复杂一点。任何想加入进来的顾客都需要和公司员工进行一次视频电话面试。

按理讲,新的策略不可能成功,但结果却出乎所料。潜在顾客蜂拥而至,把面试时间表挤得满满当当。注册流程变复杂反倒让 Tulerie 体现出了自己服务的独特性,哪怕付出一点努力也是值得的。

「复杂的注册流程可以体现出价值,」Smith 女士说,「大家透过复杂的流程感知到了价值,所以他们想成为其中一份子。」

我不是要把「慢」给浪漫化。复杂也不是什么好东西。科技产业依旧可以通过化繁为简做很多有价值的事情,例如医疗、教育和财政服务。

但是,对于特定的技术,我们依然有哲学和实践上的理由让他少一点便利。我们不会信任一个将速度凌驾于安全之上的医生。那么我们为什么要信任一个这么做的 app?

由 lubi 代发于煎蛋

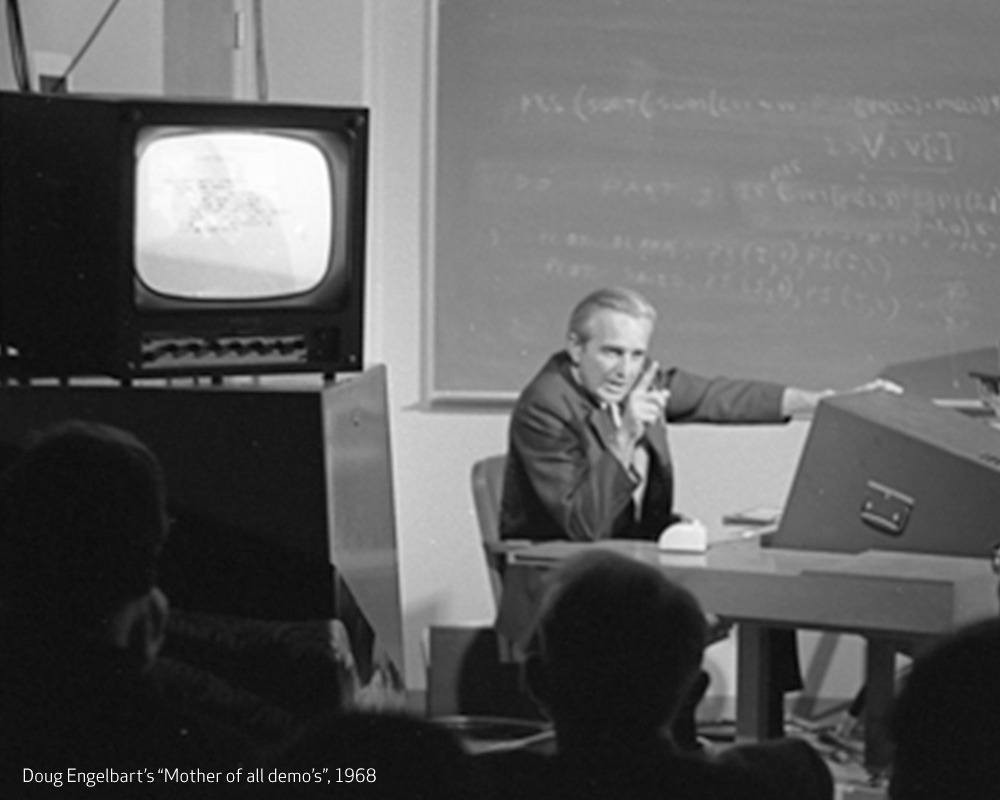

1968 年 12 月 9 日,交互设计先驱Doug Engelbart 在旧金山的秋季计算机大会上向人们展示了五十年后的我们习以为常的东西:鼠标,窗口,超链接,视频会议,还有所见即所得的编辑流程。在当年的观众看来,他这一系列操作足够「令人窒息」。而更让人不可思议的是,他所做的演示并不是在演示场地的工作站上完成,而是通过线路,将操作信号传输到 30 英里外的斯坦福大学,由那里的一台计算机实现,再将那台计算机的屏幕输出到大会现场。1994 年,记者 Steven Levy 给这场演讲取名为「演示之母」(The Mother of All Demos)。

关于他的事迹,大家可以阅读这篇文章:《道格拉斯·恩格尔巴特:早在个人电脑出现之前,他就发明了鼠标》

本文由作者 Bret Victor 写于 2013 年 7 月 3 日,即 Doug Engelbart 去世第二天。Bret Victor 也是一名颇具先锋气质的交互设计师,参与了初代 iPhone 的设计。

以下是原文的译文:

Doug Engelbart 今天死了。对于记者而言,他的成就很难用文字解释出来。

尤其是科技记者,他们可悲地忽视了重点,因为他们总把这些问题视作技术的问题。而 Engelbart 终其一生想解决的其实是人的问题,技术只是解决方案的一部分。当我读到这些人对 Engelbart 的采访时,我仿佛看见他们在采访 George Orwell,但却一直讨论他的那台打字机。

尤其是下面这条来自纽约时报的标题,轻率地对 Engelbart 下了定论:

《鼠标的发明者 Douglas C. Engelbart 去世,享年 88 岁》

这就像你指着一个发明了写作的人说,他发明了铅笔。

随后这篇报导开始了列清单式的解释:

他创造的 NLS 系统,向我们展现了超文本、同屏协作,多窗口、视频电话会议以及作为输入设备的鼠标的原型。

这些陈述并不准确。

Engelbart 有他的决心、目标和使命。他曾简洁但深刻地陈述过。他要增强人类的智力(augment human intellect)。他想提升集体智慧并让知识工作者通过强大的新型方式协同解决紧迫的全球性问题。

说 Engelbart「发明了超文本」或「发明了视频电话会议」的问题在于,你试图通过现在去理解过去。「超文本」对于今天的我们而言已经有了特定含义。当你说 Engelbart 发明了超文本,你就把这个含义当作 Engelbart 的成果。

只要你把过去解释为「略微粗糙的现在」,你就搞错了重点。但在 Engelbar 身上,你错得简直离谱。

我们的超文本和 Engelbart 的超文本不一样,因为它们服务的目的不同。我们的视频会议和 Engelbart 的视频会议不一样,因为它们服务的目的也不相同。它们表面看起来一样,但是有不同的含义。它们只是同音词。

下面举个例子:

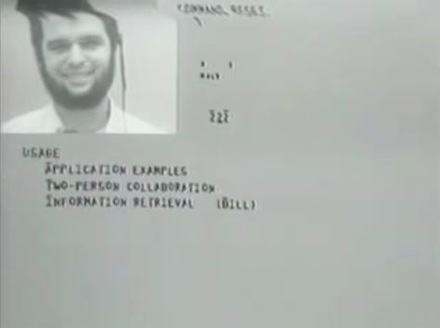

假设你穿越到 1968 年的演示现场。远程协作者 Bill Paxton 的脸出现在了大屏幕上,Engelbart 和 Paxton 开始交谈起来。

「啊!」你说,「这有点像 Skype!」

然后,Engelbart 和 Paxton 开始同时在一个屏幕上写文档。

「啊!」你说,「这有点像屏幕共享!」

不,这一点也不像屏幕共享。

如果你仔细看,你会发现屏幕上有两个光标,Engelbart 和 Paxton 各自控制一个。

「好吧,」你说,「他们有两个独立的光标,我们现在共享屏幕得俩人抢一个,但这是个不重要的细节,大体上还是一样的。」

不,并不是一个东西。完全不是。它(现在的共享屏幕)忽略了设计的初衷,对于一个研究系统而言,这个出发点是最重要的。

Engelbart 的愿景,从一开始就是协作。他的愿景是人们在一个共享的智慧空间里协作。他的所有设计都以此为出发点。

从这个角度看,独立的光标不是特性而是一个表象。这是唯一合理的设计。协作者必须在屏幕上指示信息,就像他们在黑板上那样指。所以显而易见,他们需要一个自己的光标。

Engelbart 系统的每一个地方都是如此。整个系统的设计都有一个清晰的出发点。

另一方面,我们的共享屏幕,就像一次黑客攻击,并没有改变电脑单用户的设计。我们的计算机从头到尾都基于单用户使用的假设,仅仅只是远程镜像屏幕并没有将其变成适合协作的环境。

如果你想通过我们现在的操作系统来理解当年 Engelbart 的设计,你就错了,因为我们现在的系统并没有体现 Engelbart 的理念。Engelbart 讨厌我们现在的系统。

如果你真想理解 NLS,你要忘记现在的这一切,忘记你对计算机的种种成见,忘记你所以为的计算机。回到 1962 年,然后阅读他的理念。

你最不应该问的问题就是,「他创造了什么?」如果你问这个问题,你就把你自己放到了敬仰他的地位,敬畏他的成就,把他奉为英雄。但崇拜对谁都毫无意义。对你没有,对他也没有。

你最应该问的是,「他究竟想要创造一个什么样的世界?」当你问出这个问题,你就把自己放在了创造世界的位置上。

最后再次附上原文链接