羽绒服保暖内衣都收起来了,结果北京来了倒春寒,被迫叠穿几天,一开始觉得很怪,看久了觉得有几分 nanamica 的感觉。

羽绒服保暖内衣都收起来了,结果北京来了倒春寒,被迫叠穿几天,一开始觉得很怪,看久了觉得有几分 nanamica 的感觉。

看完《分手的决心》,电影不错,都市奇情缠绵悱恻。婚外情的主题、时不时出现的互文台词和跨国别台词,都让我联想到了《驾驶我的车》,但是韩国人整体的氛围表达要更激烈,或者说更有戏剧感,这种戏剧感提现在非常多的地方,像宣言和诗歌一样的台词,诗意考究的镜头调度和场景美术,都在刻意营造这种精致的戏剧氛围。相比之下日本人就显得很老实,没有花太多心思设计视觉,纯粹就是靠精巧的电影文本取胜。《分手的决心》唯一的瑕疵就是汤唯的台词,总感觉像诗朗诵,让人出戏。

本来是打算就用 taio 写 markdown 的,后来发现还是 ia writer 的界面和操纵方式用起来舒心,又下回来了。内存泄露就原谅你了,还是好看最重要。

重器轻用,保持简单。

媒介即是讯息,工具即是方法。

the medium is the message, the tool is the Method.

每个工具都是方法论的实体化,所以用户会在潜移默化中接受工具所承载的方法论。

其实我不算一个 geek,比起价值观、隐私、安全性这些东西,我更在意一个软件的功能和界面设计。

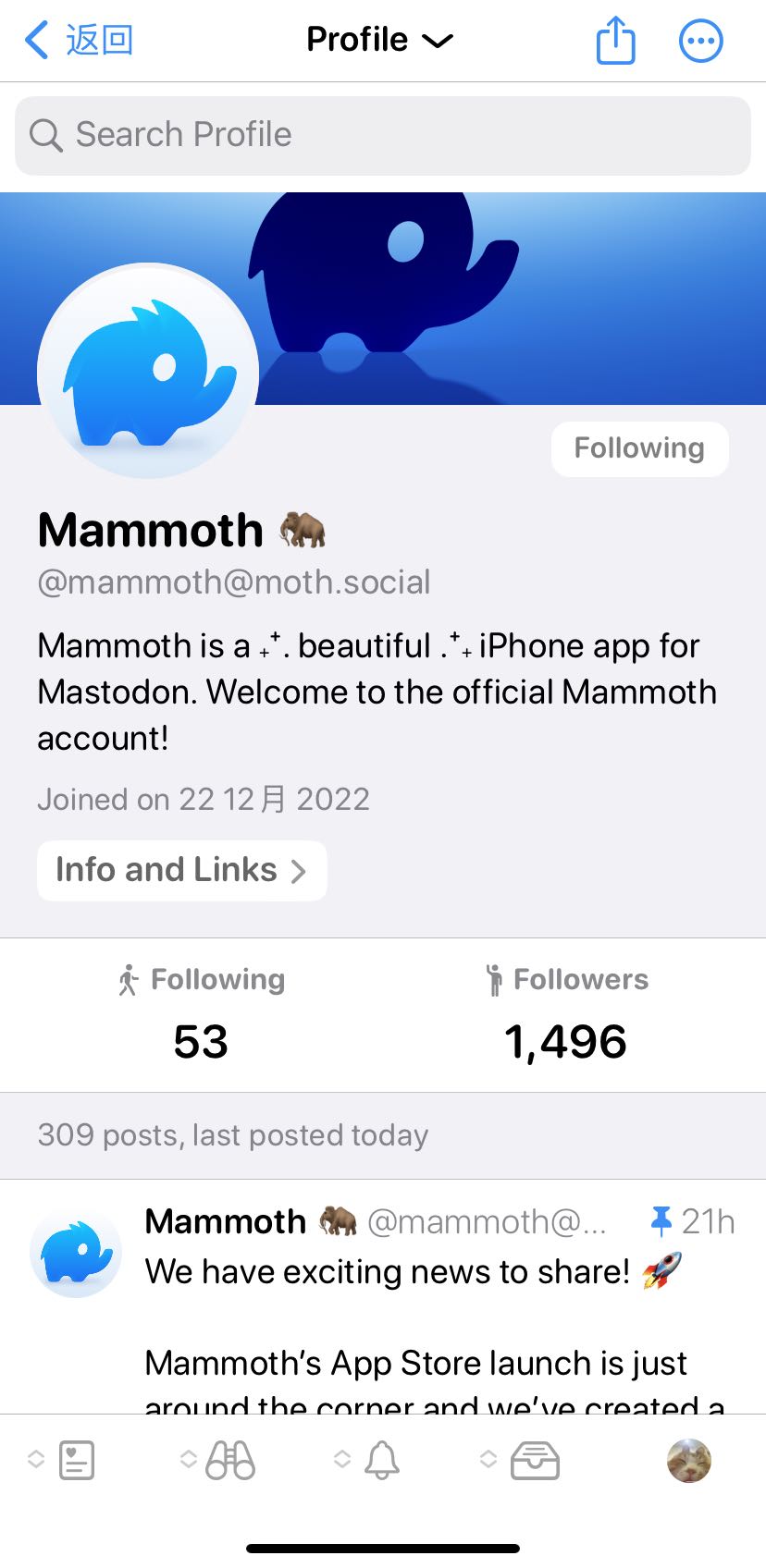

Mammoth 正在 TestFlight 测试中,UI 做得很漂亮,有一些颇具巧思的功能,说几个我喜欢的,排名不分先后:

今天体验了一下长毛象(mastodon),前两天一直在用即刻,体会到了线上社区的需求点。

生活里,有一些情绪和想法没有办法与亲近的人分享,又想表达出来,网络是最好的出口。

社区最大的价值就在于吸引这些情绪和想法,展示出来,鼓励用户继续表达。

以及,目前所有的社区产品设计与运营方法都可以从 facebook 身上找到原型(个人观点)。

以及,即刻是国内最好的社区产品(个人观点),有望成为中国 twitter。