我怀疑 iA Writer 的 Mac App 有内存泄漏的情况,总是什么都没干就偷偷吞掉 1、2G 的内存。

Tag: 写作

Dkphhh's MurmurCreated@ Sun Feb 19 2023 23:34:00 GMT+0800 (China Standard Time)

给想法起一个标题

更改了「想法」的呈现形式。

原来,这个板块的标题都是格式化的发布时间加「想法」两个字。现在,每个「想法」都将有一个标题。

我认同麦克卢汉,相信工具塑造人,就要知行合一。

起标题有两个目的:

-

为每个想法做总结。想法没有终点,但都有起点与过程。总结,能理清思路,让表达有条理。

-

提高门槛。blog 应该参差多态,长短咸宜,但不应该言之无物。我的想法全都是通过 shortcut 发布,shortcut 过于方便,无法阻拦我的废话与牢骚。所以,增加一步,想不出标题,就不发了。

Dkphhh's MurmurCreated@ Sun Dec 25 2022 23:10:00 GMT+0800 (China Standard Time)

No more excuses to not have a blog or a website

Dkphhh's MurmurCreated@ Thu Jan 27 2022 22:28:00 GMT+0800 (China Standard Time)

《十三邀》黄灯这期里提到了黄灯是农村出身、留守儿童、大专毕业,在下岗潮到来之际进了国营大工厂,后来通过自学考试一路从本科读到博士。这段背景构成了《我的二本学生》的前传。她对那些留守儿童、小镇做题家、高考失败者的关注,或许正是来自切身的经历与感受。

被社会标签化的“失败”只是一个表象,二本学生的困境是精神上的,单一的评价体系很难让我们接受作为失败者的自己,黄灯最大的帮助其实是给了学生一个在精神上认识自己、了解自己、接纳自己的入口——写作。

每个人的写作都是从自己开始的,关于童年、关于家庭、关于爱情、关于理想,还有关于生活的言不由衷和身不由己,写出自己的切身体会,相当于一次对自我的解刨,它无法成为问题的解决方案,但能让人意识到问题所在,唤醒一个沉睡的灵魂。

用了一个月的 M1 MacBook air,来说说我眼中的 Mac

今年 8 月底,趁着学生优惠,借一个朋友的学生身份,我购入了一台 8+256 的低配版 M1 MacBook air。

作为一个长期的 Windows 用户,这是我第一次用 MacBook。怀着兴奋与好奇,我把这台电脑当玩具把玩了一个多月,到今天,它优秀的工业设计、完善的软件生态、出色的能耗比、依旧让我在使用它时怀有一丝丝幸福感。如果不出意外,这次「一时冲动」将会成为我「2021 年度最值消费」。

买 Mac,就是买 macOS。

从易用性的角度讲,macOS 确实是比 Windows 强了一大截。产品存在的意义是帮助人们实现他们的目的,macOS 就是一个能够让你安安静静做事的系统。简单和直观能让你保持专注。(大部分时候) 不会卡顿、不会出现奇奇怪怪的问题,所以它 (大部分时候) 不会影响你的心情。

触控板手势直观,容易上手,动画流畅跟手得赏心悦目,大大的触控板操作起来也很方便。一些第三方软件也有自己的触控板快捷手势,例如,iA Writer 的双指左滑进入预览,右滑退出预览。

Spotlight 可以搜索任何 Mac 里的任何东西,甚至连文件内的文本内容都能被搜索到,使用得当能成为一个提升效率的利器。

按空格键预览,.docx .psd 等常用文件的格式都支持,也是一个提升效率的利器。

但 macOS 也并没有那么的好用。

我上手遇到的第一个困难就是分屏。苹果自带的分屏似乎只能依靠「光标长按软件左上角的绿色小圆点」实现,这和 Windows 的「拖动窗口到边角触发」相比,就显得有些愚蠢了。好在有很多小软件可以帮助我们实现和 Windows 一样智能的分屏体验,我用的是Rectangle。

finder 默认会隐藏根目录,也不显示文件路径。这是一个非常「苹果式」的设计,对于普通用户来说,省去了很多麻烦,非常体贴。但对于一些有需求的用户来说并不方便。好在显示文件路径的设置并不麻烦。在打开 finder 窗口后,在菜单栏选取「显示」>「显示路径栏」即可。

只要开发者允许,Mac 也能运行 iOS app。不过,目前的 iOS app 在 Mac 上的体验差强人意,大部分应用还是触控操作的逻辑,用光标操作不方便。

在刚刚上手的这段时间里,我尝试了许多苹果生态独有的效率工具,例如久负盛名的启动器 Alfred,笔记软件 Bear、Ulysses,GTD 工具 Things、Omnifocus,也试图将一些我过去使用的全平台软件,如 flomo、cubox、simplenote 迁移过来。

但在一番体验与权衡后,我发现,苹果的自带应用已经成为了更有「性价比」的选择。

在功能上,这些自带应用于我而言已经足够了,我本身并不需要多么专业、复杂的功能。而且,因为这些 app 和系统、生态紧密贴合,在体验上甚至更好。

就拿备忘录来说,只要是能使用「分享」的地方,备忘录一定可以被分享,这是一个能极大提升使用效率的特性。

在接下来的 Monterey,苹果还会给备忘录带来真正的系统级 killer feature——「快速备忘录」。这一功能开启后,只需要将鼠标移动至右下角,便可看到一个卡片,点击就能呼出一个备忘录页面,让用户在任何地方快速开始记录,捕捉转瞬即逝的灵感。 在 iPhone 上,「快速备忘录」这一功能也早就被集成进了控制中心里,无论你是在手机上聊天、看书还是浏览网页,只需要从右上角下拉打开控制中心,就能开始记录。

所以,但在快速记录这一功能,苹果生态里的任何第三方笔记 App 都不是备忘录的对手了。 当然,苹果在系统里给自家应用「开小灶」,多少有不正当竞争的嫌疑。但对于用户来说,使用第一方软件,并非「不道德」,相反还有诸多便利,在性能优化上苹果自家应用也有保障,积年累月地使用也不会出现卡顿,除了 Apple Music——我平时很少用 Mac 上的 Apple Music,但是他的卡死和闪退给我留下了深刻印象,以至于我不得不在这里提一句。

说了一些优点,但这并不意味着第一方 app 没有缺陷。

我最不能忍的,就是 UI 功能区的字号,对于我来说太小了,还不能调节。而且,我发现只要是使用了苹果官方开发套件的 app,都有这个问题,包括我现在用来写字的 iA Writer。

上面这张图是 Apple Music,侧栏功能区的 UI 文字和右侧内容区的文字,大小对比十分明显。

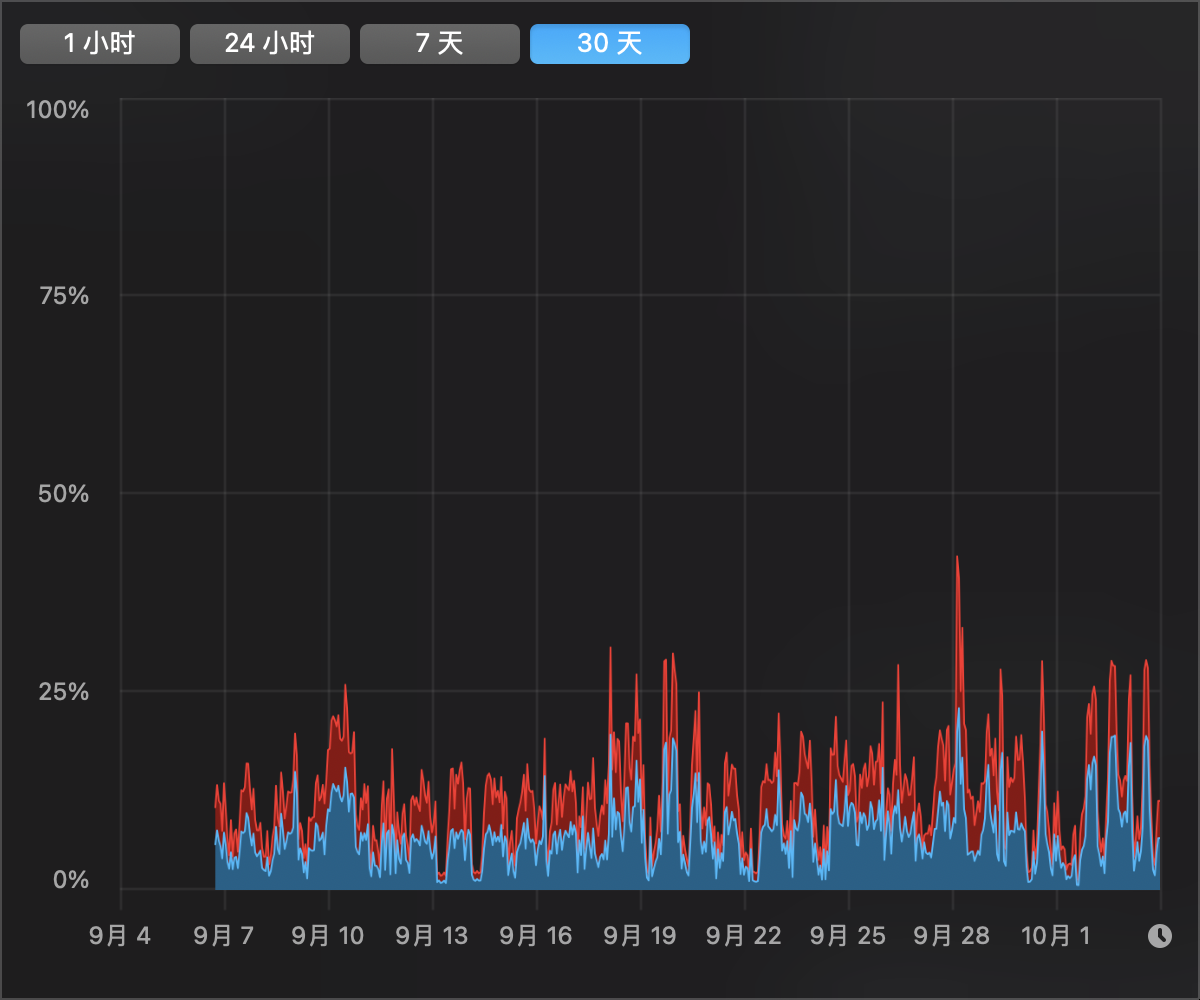

M1 芯片的性能毋庸置疑,从我过去一个月的使用来看,CPU 占用基本没有超过 50% 的情况。

我平时还会用这台电脑玩一玩群星和文明 6,在 900p 的分辨率下,帧数非常稳定,长时间游戏也不会卡,发热量只是「温热」还不到「烫手」级别,说明这样的游戏负载对于被动散热的 M1 芯片就是小菜一碟。

领先一个时代的能效比也让这台电脑成为了一个像手机一样真正的移动设备。在不插电、不退出后台 app 的情况下,我使用这台 Mac 看 B 站,一个小时的耗电只有 10% 左右,而且完全不会发烫。这个能耗表现,如果省着点用,上班不带充电头完全没问题。

但低配版 8GB 的内存,确实捉襟见肘。

我的日常工作大部分需要开大量网页,所以我有三个浏览器,Chrome、Edge 和 Safari,分工使用。一般三个浏览器的标签页加一起估计有 30 到 40 个,其中 10 个左右是云文档。一般当我开始满负荷工作时,Safari 浏览器就会提示内存不足。

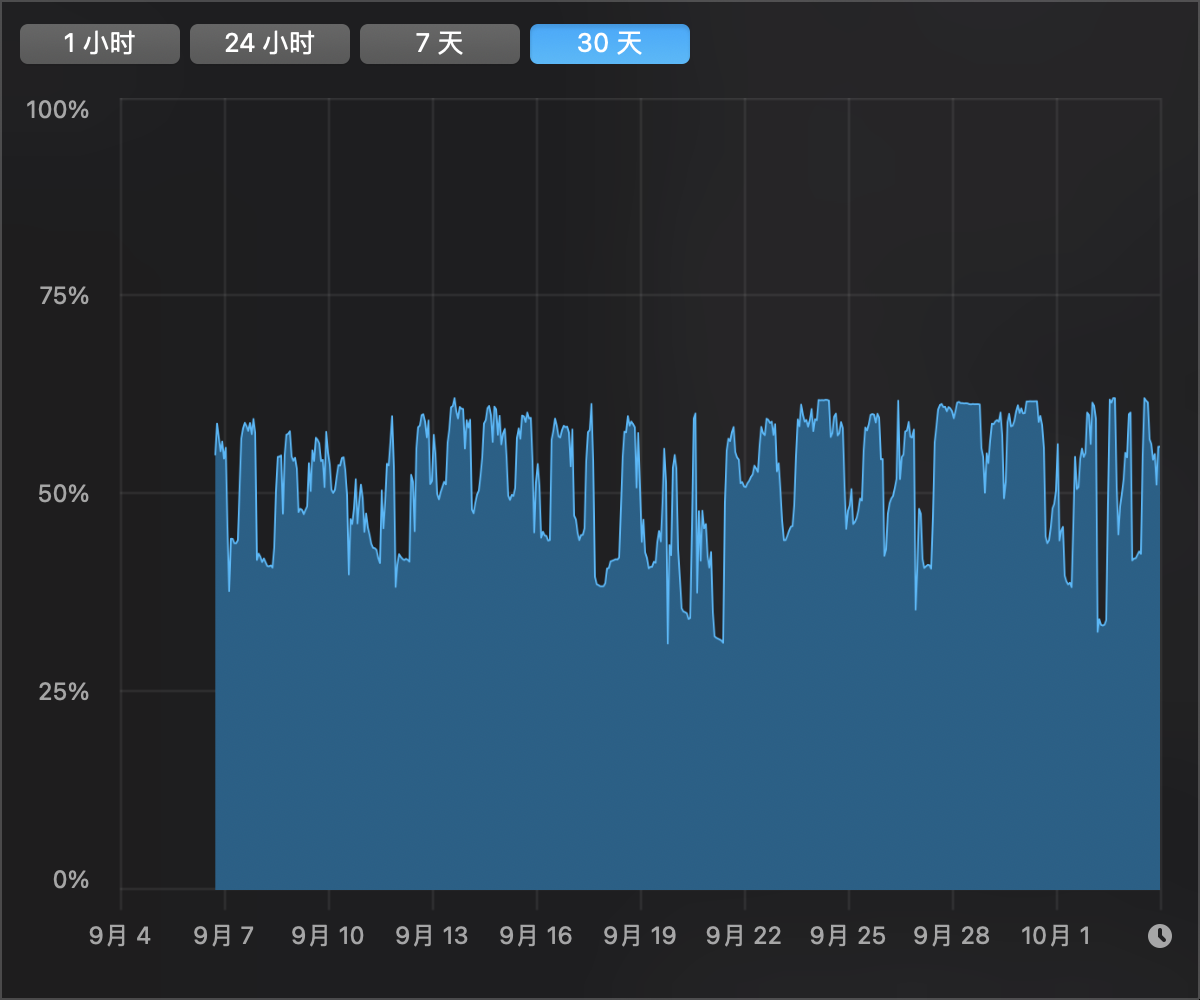

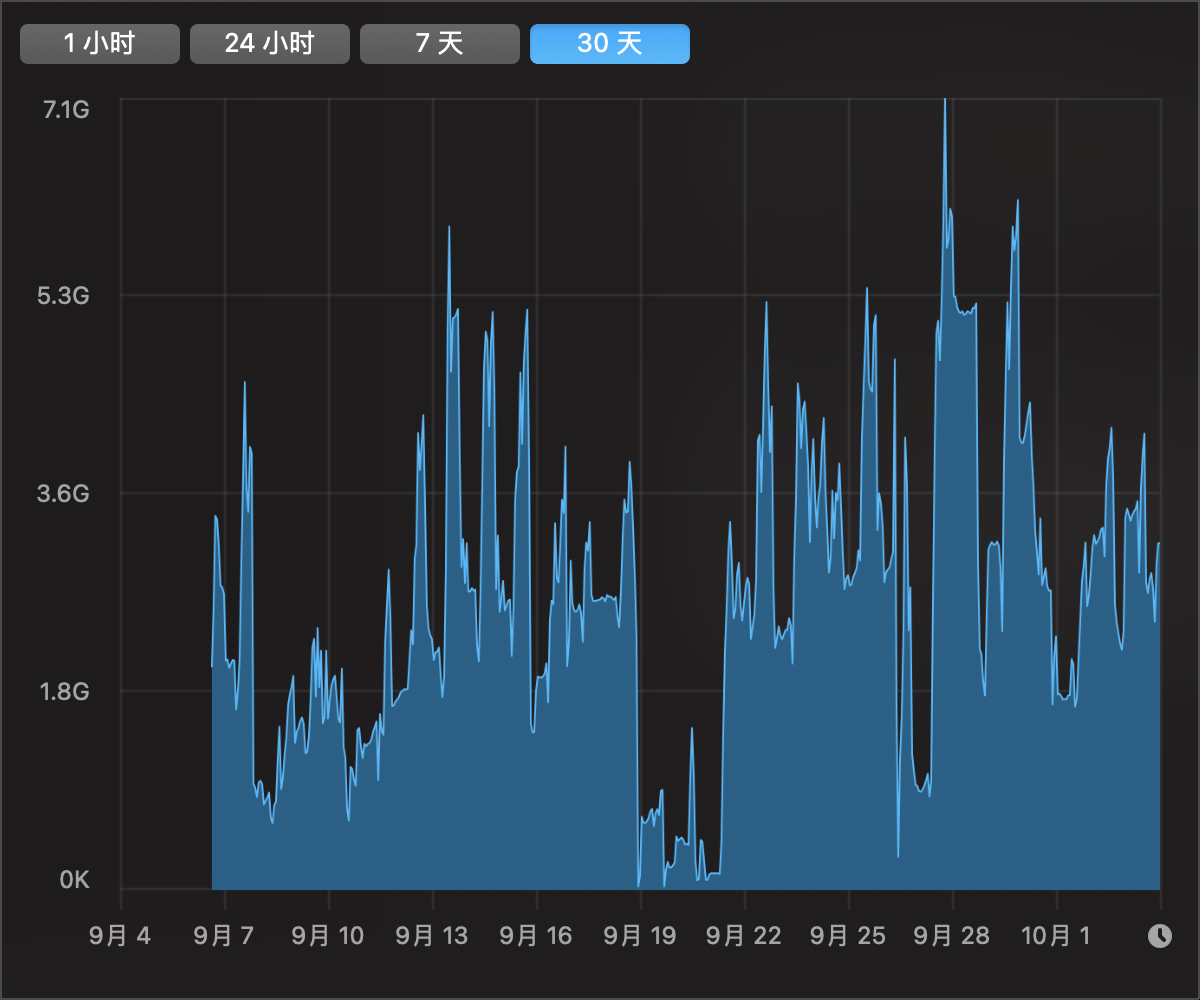

iStat 记录的内存负载大部分时候都在 60% 左右,不过虚拟内存的波动就非常大了,我满负荷工作时,虚拟内存占用能达到 5G,能明显感觉到卡顿,标签页也会重载,打开一个 150 多行左右的云表格,甚至出现过卡死的情况。

也是这次经历,让我放弃了在云文档上做重型工作,现在比较大的表格我都用 exccel,内存占用小了一些,本地软件也不会出现卡顿。

我的工作内容大部分都是码字,多的时候一天估计能打上万字。对于这台 MacBook 的键盘,我能给 7 分。键盘手感比我之前的那台 LG 更硬更利落,打字体验不错。 但和之前 MacBook 的蝴蝶键盘相比,这代剪刀脚键盘的键帽面积实际上缩小了。我没有长期使用过蝴蝶键盘,但就我上手摸过几次经验,我更喜欢蝴蝶键盘的大面积按键,即使偏离一点也能准确输入。至于大家吐槽的键程短,我倒没有那么在意。

国产 Chrome OS——Fyde OS 的使用体验和软件推荐

Chrome OS简单来说就是 Chrome 浏览器 ➕ 原生 Android 兼容层 ➕ Linux 软件容器。Fyde OS则是基于 Chrome OS 的开源版本 Chromium OS 开发的一个本地化的 Chrome OS,

因为 Chromium OS 本身不支持 Android 子系统,Fyde OS 实际上是用了一些自己的方式将 Android 子系统嵌入 Chromium OS。在最近更新的 10.0 版本中,Fyde OS 加入了对 Google 账号的支持。有了 Android 子系统和 Google 账号支持(能同步浏览器收藏夹了!),Fyde OS 和真正的 Chrome OS 体验已经十分接近了。

那么 Fyde OS 使用体验究竟如何呢?

我只能说一言难尽。

使用体验

喜不喜欢?我很喜欢。

Chrome OS 这种没有历史负担的操作系统体积就比 Windows 小很多,跑起来也不吃资源和性能,在低配置 PC 上有更好的性能表现,再加上更好的默认字体(思源字体)、完善的 Google 生态,

用起来方不方便?在习惯之前可能不太方便。

这个不方便主要体现在软件生态过于贫瘠。许多 Windows 上能用的小工具几乎不可能出现在 Chrome OS 这个基于浏览器的操作系统上。当然,Chrome OS(Fyde OS)还支持 Android 和 Linux,但用起来还是那句话,一言难尽,具体等到软件部分再讲。

就易用性而言,Chrome OS 甚至都不是 iPad OS 的对手(在我看来)。桌面系统这个定位是 Chrome OS 唯一的优势,剩下的优势就是便宜、以及能在各种硬件上运行。

祂适合什么样的人用?不靠祂吃饭的人。

如果你需要一台工作机,软件生态更加完善的 Windows 和 Mac 更适合你。

Chrome OS 适合当一台纯个人电脑,因为祂现在能完美胜任的工作只有上网刷网页而已。但是能上网就已经能满足现代人 80% 的需求了。

我为私人电脑——一台 LG gram 13——装上了 Fyde OS。因为在工作之外,我的需求只有刷网页、看视频、看电子书、写 blog,仅此而已。

当初选择买这台电脑,我看中的是续航时间。选择用 Fyde OS 也是因为祂不吃资源,理论上来讲续航时间会更久,但事实并非如此。

在之前使用 Fyde OS 9 时,LG gram 不插电的满电预估续航时间大概在 8 到 10 个小时,但升级到了 Fyde OS 10 以后,这个续航时间缩短到了 6 个小时左右。

我没有完整测试过续航,但目前我感觉 6 个小时应该比较接近真实水平。一般在不插电时,我不会刻意关闭后台软件(VPN+ 词典+Telegram+ 码字软件)和浏览器标签(十几二十个),理论上讲应该属于重度使用水平。

坦率地讲,看到这个成绩我有点失望,因为和 Windows 下的水平差不多。不过我很快就释然了,因为我的手机(iPhone 11)不插电重度使用可能还撑不了 6 个小时。

软件推荐

在说到具体的软件之前,我不得不先吐槽 Chrome OS 的本地软件生态。

Chrome OS 的软件多吗?多。

但要么基于 Web,要么是 Android App,真正原生的 Chrome OS App 简直和 Windows 的 UWP 软件一样少。如果你和我一样,更习惯能离线使用的本地软件,例如 Mdx 词典,如 Markdown 编辑器,你的选择余地很小。

好在只是没得选,不是没有。

Android App 的存在确实极大丰富了 Fyde OS 的软件生态,但是也存在许多问题。

首先是 Android App 大部分都是针对移动端设计,针对桌面端的大屏设备没有优化,鼠标的点按逻辑和移动端的滑动逻辑也存在差异。

另一大问题是,Android 毕竟是以子系统的形式内嵌在 Fyde OS 之中,稳定性不强,有时候会崩溃、卡死。频率不高,不过一旦出现容易让人跟着崩溃。

至于 Linux 软件,如果你没有 Linux 的使用经验,还是放弃折腾 Linux 的软件吧。

Chrome OS 对 Linux 的支持本身还处在测试阶段,用 Linux 软件太麻烦、太容易出问题了。从我个人的使用体验上讲,Linux 在 Fyde OS 上的表现也非常一般,下文我会拿我用过的几个 Linux 软件举例详细说明。

最后就是 Web App 了,在一款以浏览器为核心的操作系统上,用 Web App 似乎是最“正确”的选择,毕竟这个系统最初被设计出来就是为了用 Web App,本地应用其实是为了弥补生态缺陷的妥协。

其实在用了接近一个月后,我确实意识到 Web App 才是 Chrome OS 正确的方式,并且尽量将自己的日常工具替换成 Web App。

对了,我在 Fyde OS 上用不了微信。因为微信没有 Linux 版,如果用 Android App,微信就无法同时在手机和电脑上登录。微信也有网页版,但遗憾的是,这个网页版已经名存实亡了,大部分人,包括我在内,都无法登录。

在私人电脑上不能用微信对于我来说没有太大问题。少用微信有益身心健康。

电子书阅读器

Readium:Chrome OS 里能用的电子书阅读器不多。Readium 的 UI 设计稍显简陋,中文书只能用默认的非衬线字体,另外这款 App 似乎不能选定文本,这样不太方便分享、做笔记或者摘录。

我也用过很多 Android 阅读 App,但都很难用鼠标选中文字,,而且普遍没有针对大屏设备的优化。这里最好用的可能还是静读天下,主要优势是对中文支持比较友好。

至于 PDF,如果你没有太多需求,Chrome 本身就是一个很好的 PDF 阅读器,下一个 Weava 插件,也能给 PDF 做批注。

MarkDown 与图床

我原来在 Windows 的主力 markdown 写作工具是Typora,简单、轻便、所见即所得、完全本地化,配合各种云服务也能实现跨平台,完全符合我的要求。Typora 就是我的“舒适区”,现在要走出来,在 Chrome OS 里寻找一个完全一模一样的工具,很难。

当然,你依旧可以在 Chrome OS 里选择 Typora 和 PicGo,因为 Chrome OS 支持 Linux 环境(Fyde OS 也一样),前述两款软件均有 Linux 版本,自然可以使用。

不过 PicGo 的 Linux 版本格式为 AppImage,Fyde OS 的文件浏览器无法直接执行,用起来有点麻烦。同时,Linux 版本的 Typora UI 也十分糟糕 👇:

除了 Typora,我还在 Fyde OS 里用过 Linux 版本的 Visual Studio code、Atom、Boots Note 等主流文本编辑器。在用这些软件时,除了 UI 适配有问题,还会出现严重卡顿,电脑发热、风扇加速等现象,看起来是软件没有针对性的性能优化。

另外,这套 Linux 环境还有一个巨大缺陷——没有输入法。你只能在 Linux 软件里用键盘敲字母,无法输入中文。当然,你可以在 Linux 里再下一个输入法,Fyde OS 在官方说明文档里说明了方法。

我没有继续在 Fyde OS 里继续沿用这套可以跨平台的工具,两个原因:

1.太麻烦了。安装拼音输入法很麻烦,PicGo 的安装也麻烦。

2.Linux 软件的 UI 太丑。我也不知道这是 Fyde OS 的问题,还是 Chrome OS 的问题,还是 Linux 的问题,还是都有各自的问题。

在我试用了多款软件后,我觉得 chrome OS 下最好用的 Markdown 编辑器是以下两款:

马克飞象可能是 Chrome OS 上最好用的 Markdown 编辑器,支持语法快捷键(见下图)和自动保存到本地。他最大的特色是能同步印象笔记,不过这个同步功能需要收费,一年 79 人民币,正好我用不上,我只拿祂当一个本地的编辑器。

马克飞象唯一的缺点是明明支持导出为 Markdown,但导出的形式居然是 .zip 压缩包,匪夷所思。所以我一般码完字立刻复制粘贴到 Caret,然后另存为 .md 文件。

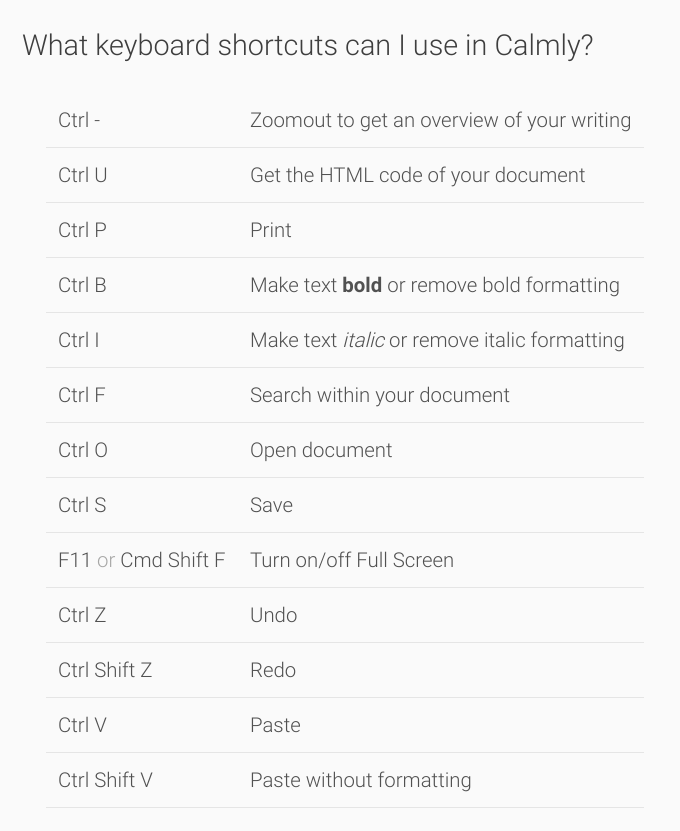

Calmly Writer 实现了 Typora 的大部分特性------所见即所得、本地化,支持基本的语法快捷键,如下图所示:

图床软件我选择了 Android 应用小白图床,支持上传到 GitHub(16 元永久解锁),因为是 Android App 难免会有一些 UI 问题,不过祂已经是我体验过的这么多图床 App 里最好用的一个了。

当然,在一款以浏览器为核心的操作系统上,好用的 Web App 也不应该被忽略。 我找到了两款支持 Markdown 的网页应用:

mak 一个 markdown 网页应用,支持语法高亮和gist同步。

stashany 网页文本编辑器,支持 markdown 也支持其他编程语言,支持语法高亮,通过 Google 账号同步。

文档工具

Google 办公三件套+Google Drive,从易用性、功能性和与系统的整合程度上看,祂都是最佳选择。你当然还可以选择微软的Office Online,但从云文档的易用性来讲,Google 线上三件套比微软线上三件套好用,除非你充值了 Office 365 会员。

如果你选择用 Android App,那么微软三件套确实比 Google 好用。但在大屏设备上(准确来讲是大于 10 寸的设备),微软的三件套 App 需要 Office 365 会员。

其他工具

文本编辑器Caret 可能是 Chrome OS 最受欢迎的软件之一,用法和 Windows 下的笔记本类似,缺点是有一点 UI 上的小 bug,不过也无伤大雅了。

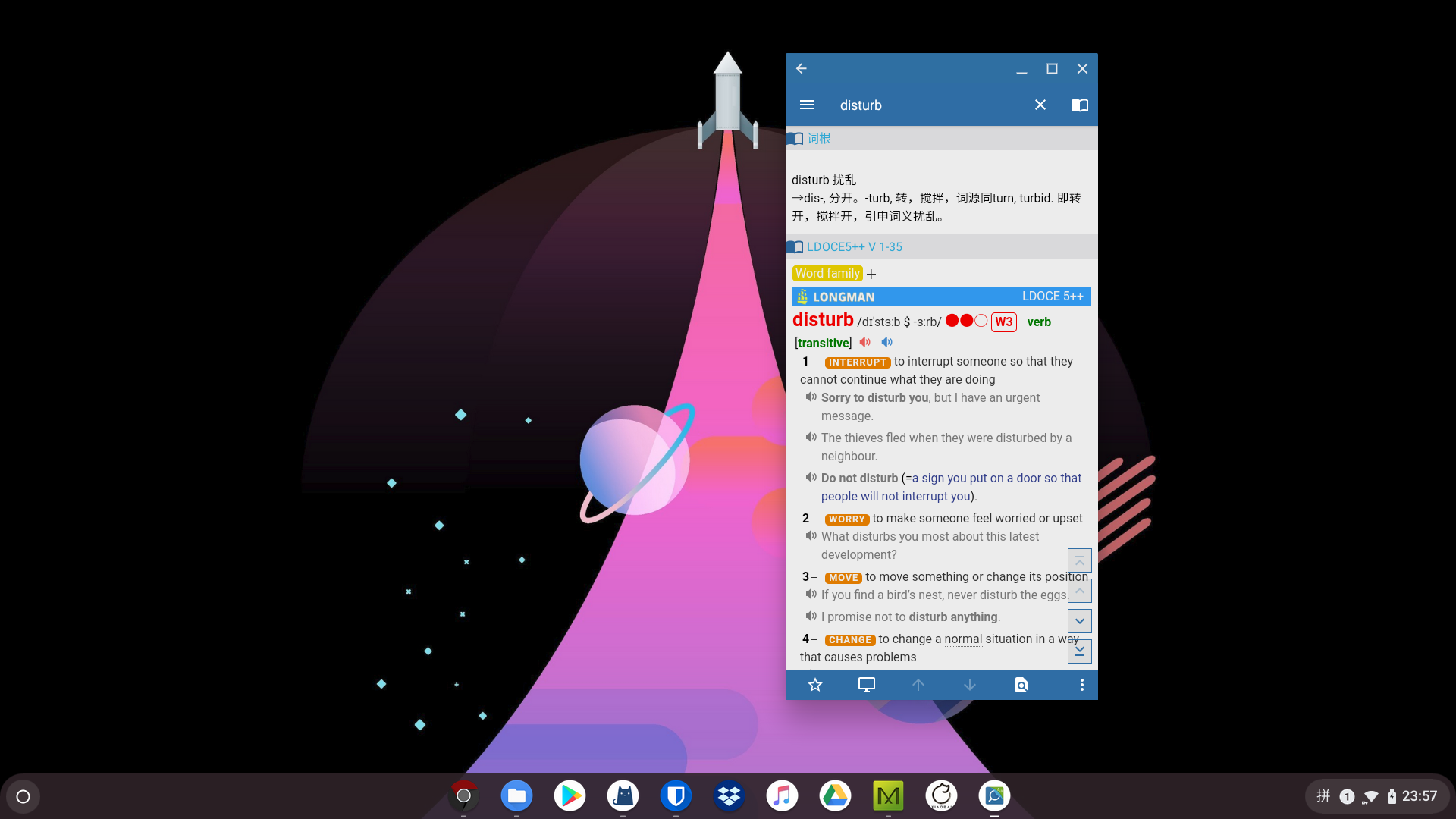

词典 MdictAndroid App,我在 Windows 上比较喜欢用 GoldenDict ,因为 Mdict 的 Windows 版本在高分屏上看起来总有一种模糊感,GoldenDict 在 UI 方面做得更好(在我看来)。来到了 Chrome OS,我就没什么选择了,Mdict 的 Android App 几乎是唯一支持 Mdd 音频格式和 CSS 排版格式的 Mdx 词典软件。我一般就用两个词典,一个是词根词典,另一个是朗文当代英英词典(LDOCE5)。

图片批注软件 Awesome Screenshot 支持导入本地图片。

PS:以上软件没有特别说明,均可免费使用。

相关阅读:

[[2019-6-3-pc-software-list|Windows软件推荐]] [2019-6-29-2-16|用了两个月,来说说我的 LG gram 体验如何]

18 世纪的同人文学 | 文摘#26

编译自《大西洋》文化版文章,原文标题“Fan Fiction Was Just as Sexual in the 1700s as It Is Today”

编译:Dkphhh

曾几何时,在网上写同人文还是件上不了台面的事情,那些作品会被贴上诸如没有创意、色情之类的标签。

但今时不同往日了。去年,同人网站Archive of Our Own(也就是 AO3)在创办 10 周年之际获得了雨果奖,以表彰这个社区为科幻文学所作的贡献。因为,现在有不少作家的创作起点是在网上写同人文,这一点在最近出版的几本学术著作总有阐述。像《公主日记》的作者Meg Cabot和《战龙无畏》的作者Naomi Novik,都自豪地承认了自己是写同人文起家的。

现在的同人文已经不再被污名化,也有了新的发行渠道,但实际上“写同人文”这件事并非网络时代的产物。按照“因袭原作世界观和角色”这个定义,有不少文学史上的经典。都能被归入同人文的范畴。 说但丁的《神曲地狱篇》是《圣经》的同人作品可能有点夸大其词,但至少在 18 世纪的英文世界,公认的当代同人文学创作就已经开始了。只要有人写小说,就会有人拿自己喜欢的角色进行再创作,创作的人多了就会开始互相分享交流,同人文化就形成了。

(译者按:夸张点讲,中国的《金瓶梅》可以被视作是《水浒传》的同人文,高鹗续的后四十回《红楼梦》也能算同人文。)

Jonathan Swift 的《格列佛游记》可以算作是同人文化的起点。在这本书出版不久后,读者就开始拿本书的主人公 Lemuel Gulliver 进行二次创作,他们的创作要么基于原作的一些细节,要么完全源于自己的想象,越出格越受欢迎。当时的很多同人作品都是“同人图”。例如下面这张图,是 18 世纪的英国画家William Hogarth为《格列佛游记》创作的一张同人图。

这张图画的是 Gulliver 被小人国的小人灌肠,虽然描绘的场景看起来有点“污”,但也说明,从同人文化诞生起,人们就在用这种形式挑战社会的禁忌。

随后又诞生了上百个《格列佛游记》的同人作品,包括英国诗人 Alexander Pope 写的一首既动人又下流的诗。这首诗以 Gulliver 的妻子的口吻,埋怨丈夫冒险归来就在乡下隐居,不回家也不愿意和自己亲近。想来这也情有可原,因为 Gulliver 回到故土后就对人性产生了深深的失望,但妻子显然对此感到十分不悦。

18 世纪的同人作品和今天的同人作品一样,对性描写毫不避讳。

英国作家 Samuel Richardson 的小说《帕梅拉》原本讲的是一个纯爱故事:一个富二代看中了出身底层的女仆帕梅拉,各种威逼利诱想要占有她的身体。但帕梅拉不为所动,维护自己的贞操,最后两人你来我往,反复交锋,产生了真正的爱情。

但帕梅拉这样一个个性强烈的角色激发了读者的创作欲望。于是在另一位作家 Henry Fielding 创作的同人文《Shamela》里,帕梅拉成了一个“嘴上说着不要身体却很老实”的荡妇。她的所有抗争都是欲拒还迎,为的是把那个富二代骗到手,然后一跃成为贵夫人。

Samuel Richardson👈👉Henry Fielding

这还没完,Henry Fielding 又写了一部性转版的同人文《Joseph Andrews》,讲述的是富二代的姐姐看上了帕梅拉的哥哥,但是反复色诱都没能成功。

如学者 David Brewer 所指出的那样,当时的同人文化很大程度上有依赖着自发形成,组织松散但富有热情的读者社群,这些社群遍布欧洲。尽管他们当时分享和评论作品远不如现在这么方便。到了 20 世纪早期,因为工业革命让印刷品的价格下降和快递系统的发展,中间阶层的识字率得到了大幅度的提升。因为早期的小说都是书信体,这就给了读者一种和书中角色直接沟通的感觉。一部分同人小说甚至能打破小圈子进入大众市场,像前文提到的 Fielding,就是当时的 E. L. James(《五十度灰》作者),他的成功少不了读者的支持,其中一大部分是女性——当时大部分的男人不会公开阅读一本关于女仆的书。

随着时间推移,原作者也开始进入这个圈子,挖掘自己作品的潜在商业价值。例如前文提到的 Richardson,就会和读者进行详细的书信沟通,有时甚至会把读者的评论加进书里。可以说这是一种借助群众力量的尝试。在 J. K. Rowling起诉《哈利波特》的同人作品前,就有作者利用法律途径和公开谴责的方式阻止他人利用自己的作品盈利。世界上第一部版权法《安娜法令》在 1710 年就正式实施,这部法令给了作者而非出版商作品的版权,期限是 14 年。不过这部法令并没有说明世界观、角色等概念是否也享有保护。

不过,18 世纪的大部分小说作者还是愿意和同人社群和平相处的,只要同人作者不借此盈利即可。在 18 世纪后期,经济学的发展为大众提供了一个新观念:同人作品和原作不是零和游戏,而是一种自我增殖。如果没有同人,说明这本书不够火,同人作品只会增加读者对原作的兴趣。

这部 18 世纪小说(《帕梅拉》)的人物的某些方面似乎尤其能吸引读者进行在创作。直到现在,学界仍然认为这部 18 世纪小说的创新之处在于“现实主义”,即事无巨细的描写普通人的生活,而非贵族或皇室的英勇事迹。但更多的学者认为,这部英文小说真正的创新似乎更加复杂:读者知道这些角色不是真的,但看起来又可以是真的。设定的可能性让一切都变得容易起来。例如,读者最喜欢意淫的,就是哈利·波特和德拉科·马尔福是一对伴侣,这是到目前为止最火的一对 CP。

在 18 世纪,工业革命对婚姻生活的改变,让读者更加喜欢灵活又务实的角色。那时,中上阶层的婚姻大部分是为了兼并土地或扩大家族影响力,但新兴的职业和阶级上升渠道,使得婚姻变得更加自由,同时给了年轻人更多的选择空间。但自由往往也包含着风险,和渣男的不幸婚姻成了这个时期许多小说的主题,例如 Richardson 的《Clarissa》。在这本书的序言里,Richardson 表明了他的观点,即反对当时很多人信奉的“改邪归正的风流浪子是大家闺秀的最好归宿”。作者乐于描写主角的各种抉择,读者也急不可耐地想表达自己的看法。Richardson 的许多读者都写了自己眼中的理想结局。

现代同人文同样也是一种社会生活的实验。在当下,我们思考性倾向、性行为和身份认同的自由化时,同人文能够在风险更低,的虚拟世界里试验各种代价高昂的选择。种专门描写同性恋的耽美(Slash)是其中最受欢迎的一个分支。作者可以写哈利·波特和德拉科·马尔福之前的恋情,也可以写《五十度灰》里的 SM 游戏,但在遭遇反对时,只需要说“这只是一个故事”就好了。同人小说的“非严肃”特性,使得它可以深度探索人类的性与爱。同人小说最持久的一个功用,就是讨论关系的边界。

最近,有一些粉丝抱怨《星战:天行者崛起》,因为这部星战系列电影的大结局,既没有满足哪些希望 Rey 和 Kylo Ren 在一起的粉丝,也没有满足哪些看不惯两人在一起的粉丝。于是,他们就会产生重写结局的欲望。同人圈作为一个集体获得了雨果奖的认可,AO3 收获的荣誉不仅仅是这个社区的荣誉,也属于每一个曾经在网络上大胆分享自己作品的作家。

图片来自原文及网络

一个人应该如何被记住——纪念李文亮医生

有一种说法是人会经历两次死亡,一次是生理上的死亡,另一次是被人遗忘。

从这个角度看有些人实际上获得了永生。例如孔子、孟子,又例如莎士比亚、托尔斯泰,这些人虽然死了,但他们的思想和经历被永久地记录了下来,被一代一代的人学习,虽然我们无法和他们面对面地交流,但透过各种媒介,我们都能感受到他的存在。

我一直觉得《论语》是部伟大的作品,它的伟大不仅在于思想性,而是透过一个个短小精悍的故事把孔子的人格完整地保留了下来。这里面有他的喜怒哀乐,还有他为什么喜怒哀乐。

所以,我把在虚拟世界里获得永生当作自己的理想。人会遗忘,但互联网不会,只要互联网里还有我的记录,只要这些记录还能被访问,我就算活着,就能遇到下一个点开这篇文章的人。

这不是自恋(在我看来不是),我只是想证明自己曾经鲜活地存在过。我和所有人一样有我的喜怒哀乐,不是人口统计表上的一个数字。

我们纪念李文亮不是因为他有多伟大,而是因为他是我们的代表。他代表着一个普通人在这场灾难中的境遇。因为这样的命运随时可能降临到我们头上,只不过李文亮比较倒霉罢了。

他在微信群提醒同事注意安全只是举手之劳,所有人都会这样做。只不过这条微信消息后来传开了,大家开始关注武汉发生了不明传染病。

于是,他的举手之劳被定义为“造谣”,他被警察训诫。又因为疫情扩大,所谓的“造谣”竟然是真相,于是他成为了吹哨人,成了“打脸”体制的英雄,成了媒体关注的焦点。

但他自始至终都不想成为英雄。他只是做了所有人都会做的事情,包括在训诫书上写“能”、“明白”。

如果不是因为随手转发,李文亮作为医生身处物资匮乏保障不力的一线,可能还是会被感染,可能还是会因医治无效去世,但大家不会记得他。他会成为实时更新的去世数字中的一个,不那么起眼,或许在媒体记录抗疫牺牲医生时会为他留下几句话,但不会有人在意。

徐海燕是一名深潜爱好者,2017 年 9 月 6 日和同伴孙昊在潘家口水库进行,因不明原因溺亡。

这不是一个公共事件,但在当时也获得了一些关注。因为新闻标题里强调了徐海燕是北大学霸。这是一种新闻操作技巧。游泳溺死不是新闻,每年能有几百个,但北大学霸溺水就是新闻了,几年都遇不到一个。

后来这件事逐渐受到越来越多人的关注也是因为徐海燕的身份。她不仅是北大学霸,还是哥伦比亚大学的博士,毕业归国后从事科研工作。她喜欢科幻小说,《神经漫游者》就是她翻译的,用的笔名 Denovo。深潜是她的爱好,她在潜水论坛 FunDiving 里写过不少经验分享。

于是这条新闻经过潜水圈、科研圈、科幻圈的传播,被进一步放大了。大家开始自发悼念。

徐海燕是我印象里第一个被民众自发悼念的普通人,她不是取得了什么成就的英雄,也不是明星,只是一个普通人。我们怀念她也不是因为她做过什么惊天动地的贡献,而是因为每一个活过的人都有被记住的理由。

说不定你也曾读过她翻译的《神经漫游者》,说不定你的毕业论文里引用过她的专著,说不定在学习潜水时,看过她的经验分享贴。

人和人的联系就是这样建立起来的,每一个故去的人都可能和你有关。

他/她是个什么样的人?做过什么?和你有什么关系?这些都是一个人存在于世界上的根本性问题,值得我们思考。

我们的社会就是由这样一个个个体构成的。但过去没有一个公共事件让大家认识到这一点。

上一次有这样的公共事件还是 2008 年的汶川地震,但那个时候我们只有主流媒体的宏大叙事,作为个体的故事,无论是在手机上打下“妈妈爱你”的母亲,还是那个要喝可乐的孩子,都只是为了配合宏大叙事的催泪弹。

但像豆腐渣学校这样真正的问题却从来都是视而不见。由于媒体被禁声,那些因豆腐渣工程死去的学生在新闻中消失了。为了服从宏大叙事的需要,生命被分成了两种,一种可以被报道,另一种不能。

长久以来,这片土地上的我们一直缺失作为个体的尊严,但李文亮的出现让大家意识到了人不只是官方统计口径里的一个数字,这是这场灾难里我们最大的收获。

我希望我们能记得久一点,在这场疫情过去后,还能有人记得他,在这场疫情过去 10 年后,还有人记得他。他是警钟,警醒生活在这这片土地上的我们,宏大叙事之下是鲜活的生命。

相关阅读:[2019-1-28-2-9|2019 伊始:聊聊经济下行,老龄化,微信和电影]

题图:网络

大家在变得越来越相似 | 文摘#18

有时候看这文摘里摘录的文字,再看看自己写的东西,我总会觉得惭愧,确实比不上人家。最近好东西看太多了,对比更加明显,这种感觉也愈发强烈。

我过去总喜欢研究一些形而上的东西,希望从纯粹的理论中寻求关于世界的答案。但后来我发现,思维的边界其实是语言的边界,而我的语言其实十分匮乏。在我的工作和业余的写作中,这种感觉越来越强烈。

📰 这些文章值得一读

这让我想起一位同事的经验。她刚做完一个跟名校毕业生相关的选题,发现在采访对象的履历中,烘焙是 2018 年最热门的爱好,而当这股浪潮过去后,流行起去尼泊尔玩滑翔伞或在澳洲潜水。“大家在变得越来越相似,像在进行着自身条件的竞赛。”她说。

养育孩子的工作曾经被认为是符合公共利益的社会必要劳动,但如今除了那些最富裕的父母之外,这项工作对所有人来说都成了孤军奋战的努力。子女的幸福完全要依靠父母。许多家庭为了孩子的人身安全和成人监督,不得不忽略他们的情感健康和社会发展。

由于不能再依靠公共设施来照顾孩子,也不能再让孩子独处,需要工作的父母被迫把孩子长时间关起来。孩子在学校的时间更长,管理也更严格。幼儿园过去以玩耍为主,现在成了一年级的学业培训场所。尽管许多研究发现家庭作业对孩子是有害的,但学校还是给他们布置家庭作业。STEM、标准化考试和防枪手袭击演习已经在很大程度上取代了课间休息、悠闲的午餐、艺术和音乐。

关于儿童自杀时间的数据支持了学校压力在精神压力中的作用。“学校开学期间的儿童自杀率是放假期间自杀率的两倍,”格雷说。“自杀未遂、有自杀企图和自杀意念方面的数据也是如此,而成年人在夏季自杀率更高。”但孩子们的心理和情感健康问题不仅仅是由课堂上发生的事情造成的。它们也反映了我们社区正在发生的事情。包括但不限于精神卫生服务、医疗保健、经济适用房和高等教育等各种资源的匮乏,意味着许多父母比以往任何时候都要更长时间、更努力地工作。与此同时,对父母的要求越来越高,童年的自由时间和自主活动已经成为禁忌。

押井守写:“那些在公司里孜孜矻矻工作的人,抱着胜利归来的心态回顾家庭,经常出现老婆不搭理自己,和邻居也无话可说的情况。在卸下上班族的身份之后,自己就变得不再拥有与社会的连接点了,退休让他们非归属于家庭,也不归属于社会,技能方面全数归零。”

原理大概类似上大学之后,“考名校”这个他人赋予的天经地义的目标忽然消失了,而自己也尚未习得建立人生目标的技能,忽然一大把时间、一大把人生握在自己手里,迷茫得一塌糊涂

押井守认为不要为领导卖命,因为“一生追随老板的步伐就是迈向用过被丢弃的第一步”。

关于穿衣,除了一些宗教和保守群体以外,其他时候,女性的穿着规训,并不是以强制的规则出现的。的确,在一个世俗社会,不会有人强迫你套上黑头纱,也不必上衣过臀,露手臂露大腿更是没有问题。 然而,「作为一个女性不能这样那样」的规训,是内化的。它更多的时候不是来自哪个权威的直接教导,而是一个女性,对着镜子告诫自己,我「不能穿超短裙」「不能露胸」,免得被人说下流。

甚至说,这种身体的规训,并不仅仅局限于道德,还有类似于「我太胖了不能穿紧身的东西」「我不能穿显黑的颜色」。我还记得一个刚来美国的朋友对我说,「你看那些女孩大腿这么粗居然敢穿短裤?」一个有名的时尚品牌总监说,在中国,女性热衷于购买把手臂遮起来的衣服,吊带衫从来都不好卖。她们有「自由」,但她们处于审美和规训的枷锁中。

这种「不敢」的问题,是来自社会的规训,被自己在潜移默化中消化吸收了,又在一次次的与别人的交往、大众媒体的曝光乃至社交网络的点赞中,被强化成为一套内在而顽固的价值。

《乌托邦年代》 P197

乌托邦带着一种存在的渴望。它不停地在我们耳边低语,说自己是有可能的,说自己不只是在重温古老黄金时代的梦想,说我们真的能够改变,尽管从古至今的一切证据都指向相反的方向。我们在各个年代的无数幅画里看到过辽阔丰美的草原、清澈的泉水、安详的动物,还有面带微笑且举止谦和的人类,在这些媚俗的画作中,一切仿佛都摆脱了暴力。我们明白这是反复出现的诱饵,然而这支小调依然在耳边响起。

花冈还记得,小时候母亲常常看上去闷闷不乐。后来大学毕业后在幼儿园教书期间,她亲身目睹了有多少母亲似乎“太过努力要照顾自己孩子,却没有照顾好她们自己。”“如果我当了母亲,”花冈说,“我担心我会被期望按照母亲的角色行事,而不是做我自己。”

在某个讳莫如深的日子过去两天之后,5G 商用牌照正式发放,在贸易战与技术争端的背景下,展现出一种复杂的结构化症状。技术上的跃进与意识形态的保守互为映照,仿佛通往地狱的幽冥之路上明暗的交错。老子说:“天网恢恢,疏而不漏。”而网中人不知,犹自结网。

一个真正的具有世界历史意义的时刻——一个人类群星闪耀的时刻出现以前,必然会有漫长的岁月无谓地流逝而去,在这种关键的时刻,那些平时慢慢悠悠顺序发生和并列发生的事,都压缩在这样一个决定一切的短暂时刻表现出来。这一时刻对世世代代作出不可改变的决定,它决定着一个人的生死、一个民族的存亡甚至整个人类的命运。

在命运降临的伟大瞬间,市民的一切美德——小心顺从、勤勉、谨慎,都无济于事,它始终只要求天才人物,并且将他造就成不朽的形象。命运鄙视地把畏首畏尾的人拒之门外。命运——这世上的另一位神,只愿意用热烈的双臂把勇敢者高高举起,送上英雄们的天堂。

🐟 鲜生辞典

「鲜生辞典」是嘀咕文摘的子栏目,偶尔更新。专门收录那些新鲜又生猛,没准儿能戳到你心坎儿里的词汇。收录范围包括既定词汇的新诠释,也有当代人民群众的伟大创造。

富贵让我们相遇:视频网站会员在观看会员独家视频时必须要发的弹幕,不发视频播放不了。(大误)

社会学洛阳铲:活跃于二十一世纪早期的短视频 App 快手。因这个时代的快手聚集了许多质朴的原生态用户,他们用镜头记录下了不加修饰的生活。对于生活在五环内的人群而言,快手用户的真实生活简直是生活奇观。但对于社会学者而言,这毫无疑问是天然的研究材料库,只要点开快手,被无数傲慢与偏见埋藏起来的真实风貌便会破土而出——是为社会学洛阳铲。词出社会学博士研究生王景瑞。

追热点:“吃屎要吃热乎的”的委婉用法。

后真相:所谓“后真相”,就是真相和逻辑在信息传播的过程中被忽视,而情感煽动主导舆论的情形。从投票选举到众筹诈骗,再到病毒营销,无论是在政治、传媒,还是商业领域,后真相的案例俯拾即是。

毕业了,我好像该说点什么

我在大学时代想得最多的问题是我以后应该干嘛,以及所谓的人生理想/目标。

过去我总认为自己不一样,所以在我眼里,大部分人只是随波逐流的普通人,不够我发现他们这样过得也挺快乐的。我见过有坚定理想的人,他正在为此奋斗。我也见过行将就木的老人,他们余生的意义好像就是为子女发光发热,我也见过还没上学的小朋友,他们不会想什么严肃的问题(或许也会想吧,谁知道呢?),但每天都过得很快乐。

有时候我会自我怀疑,我为什么要想这些事情:我要的是理想吗?我只想要一份体面轻松的工做而已。但有时候我也会很认真的思考这个问题:我这辈子活着到底为了什么?经过了很久的思考,我得出了一个答案,就写在博客的 About 页面里:

在虚拟世界里获得永生。我想把我的文字和图像永远的保存在这个世界,让后来人能发现我。

大概在两三年前吧,我开始规划未来:职业道路,发展路径,我甚至连怎么跳槽都想好了。

现在毕业了,我唯一预料到的一件事就是事情的发展一定会和我预料的不一样。如果我当初没有被裁员,现在生活应该会轻松一点,同事好相处,工做按部就班,工资也高一点,虽然当初刚上班的时候我还一直 diss 这份工做毫无难度狗都能做,但现在真让我做有难度的事情我还是宁愿轻松一点 🙄。

现在不到一年时间就发生了这么多事——互联网资本寒冬、裁员潮、贸易战和越来越紧张的舆论环境,这是我第一次感到大环境对我个人的影响。是的,“你可以不关心政治,但政治一定会来关心你。”

这个世界很复杂,但是道理一直都很简单。每个人的路都是自己走出来的,只不过你现在的每一个无意之中的选择,都会在未来有所回应,当你也不知道是好是坏,就像茨威格评价「断头王后」玛丽·安托瓦内特:「她那时候还太年轻,不知道所有命运赠送的礼物,早已在暗中标好了价格。」

所有我们能把握的只有自己的双脚而已,走去哪里不重要,但一定得要在路上。

每到一个特别的时间节点我就会在心里默默许一个愿。去年年底的时候我许愿希望 ([2018-12-29-2-7|回到现实世界]) 世界能回到正轨,如今看来这倒车却开得越来越快。毕业的时候许一个现实一点的愿望吧:希望工做能顺利、希望年底能加薪、希望能有时间研究一点新东西,说别人没说过的话。

再许一个不切实际的愿望:希望这个社会能给小孩更好的教育、能给年轻人更多的机会、能给中年人多一点稳定,能给老年人多一点尊重。

✌That’s all.

🌆 题图:Baim Hanif

哦,我大学还交了个女朋友,这件事情值得单独说说,但我不想放到公开的地方讲。在这里,我只能说所谓爱情只是构建在生理之上的幻想,但一段关系所带给人的感受真的很美妙,谢谢你 ❤。