Chrome OS简单来说就是 Chrome 浏览器 ➕ 原生 Android 兼容层 ➕ Linux 软件容器。Fyde OS则是基于 Chrome OS 的开源版本 Chromium OS 开发的一个本地化的 Chrome OS,

因为 Chromium OS 本身不支持 Android 子系统,Fyde OS 实际上是用了一些自己的方式将 Android 子系统嵌入 Chromium OS。在最近更新的 10.0 版本中,Fyde OS 加入了对 Google 账号的支持。有了 Android 子系统和 Google 账号支持(能同步浏览器收藏夹了!),Fyde OS 和真正的 Chrome OS 体验已经十分接近了。

那么 Fyde OS 使用体验究竟如何呢?

我只能说一言难尽。

使用体验

喜不喜欢?我很喜欢。

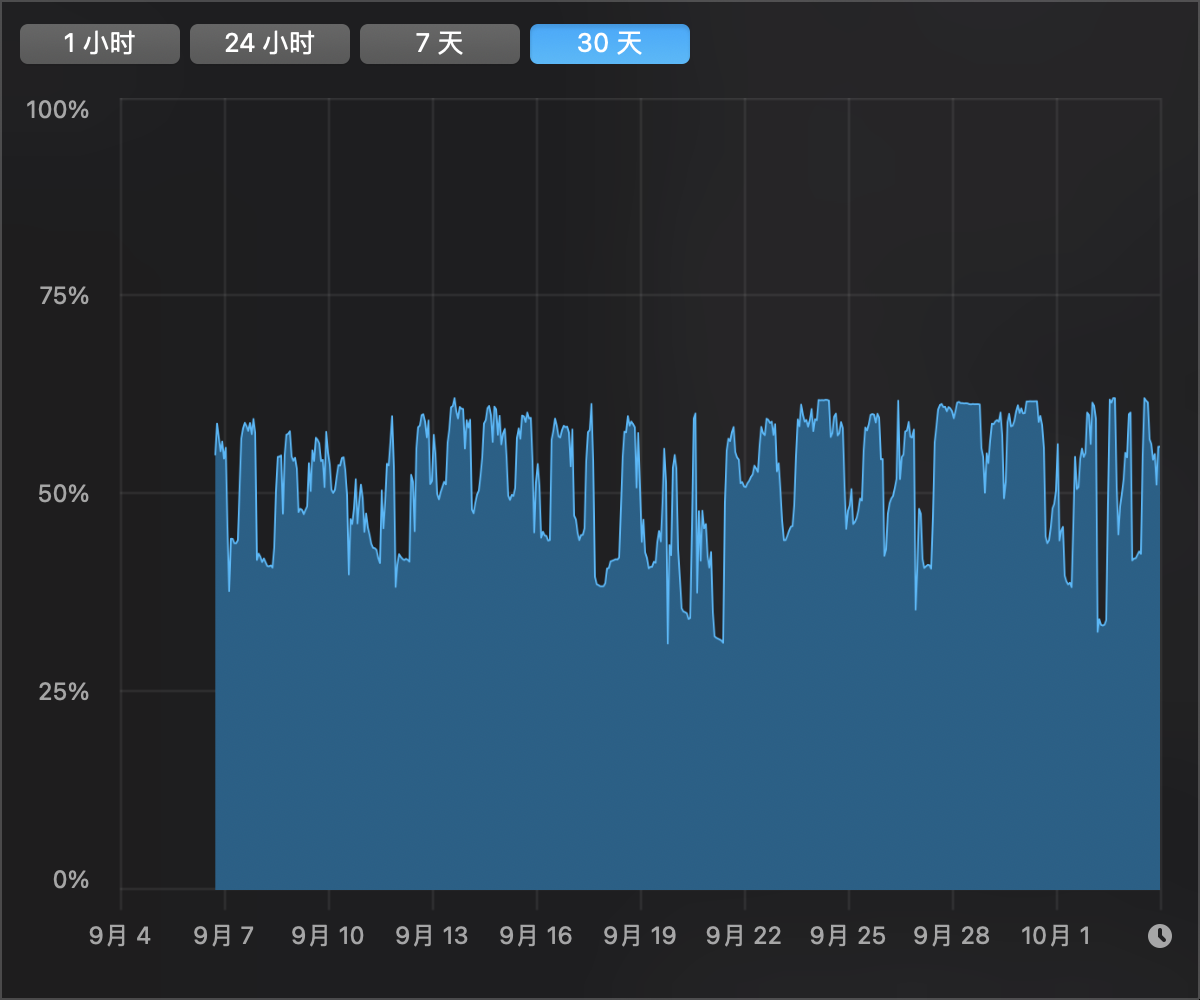

Chrome OS 这种没有历史负担的操作系统体积就比 Windows 小很多,跑起来也不吃资源和性能,在低配置 PC 上有更好的性能表现,再加上更好的默认字体(思源字体)、完善的 Google 生态,

用起来方不方便?在习惯之前可能不太方便。

这个不方便主要体现在软件生态过于贫瘠。许多 Windows 上能用的小工具几乎不可能出现在 Chrome OS 这个基于浏览器的操作系统上。当然,Chrome OS(Fyde OS)还支持 Android 和 Linux,但用起来还是那句话,一言难尽,具体等到软件部分再讲。

就易用性而言,Chrome OS 甚至都不是 iPad OS 的对手(在我看来)。桌面系统这个定位是 Chrome OS 唯一的优势,剩下的优势就是便宜、以及能在各种硬件上运行。

祂适合什么样的人用?不靠祂吃饭的人。

如果你需要一台工作机,软件生态更加完善的 Windows 和 Mac 更适合你。

Chrome OS 适合当一台纯个人电脑,因为祂现在能完美胜任的工作只有上网刷网页而已。但是能上网就已经能满足现代人 80% 的需求了。

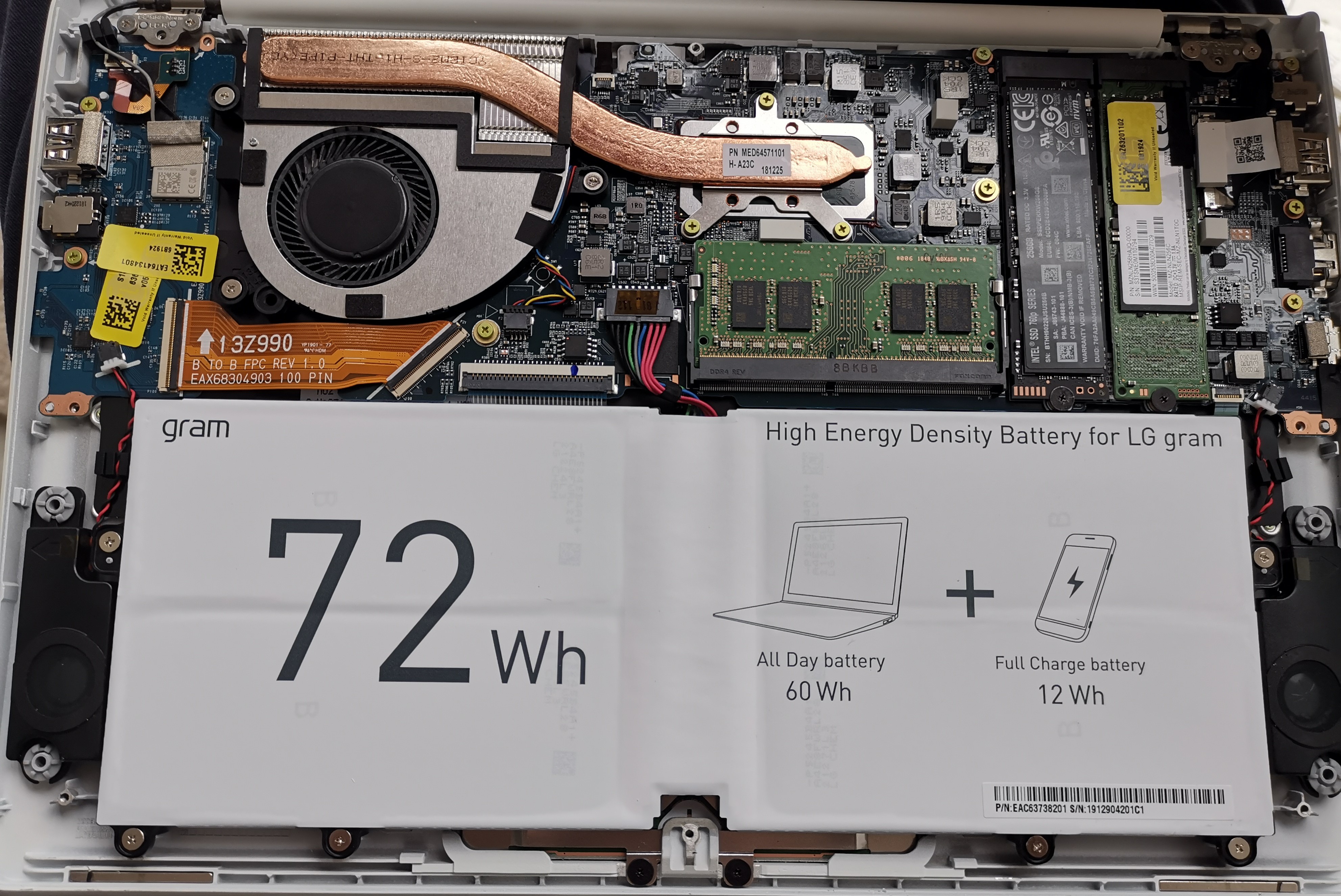

我为私人电脑——一台 LG gram 13——装上了 Fyde OS。因为在工作之外,我的需求只有刷网页、看视频、看电子书、写 blog,仅此而已。

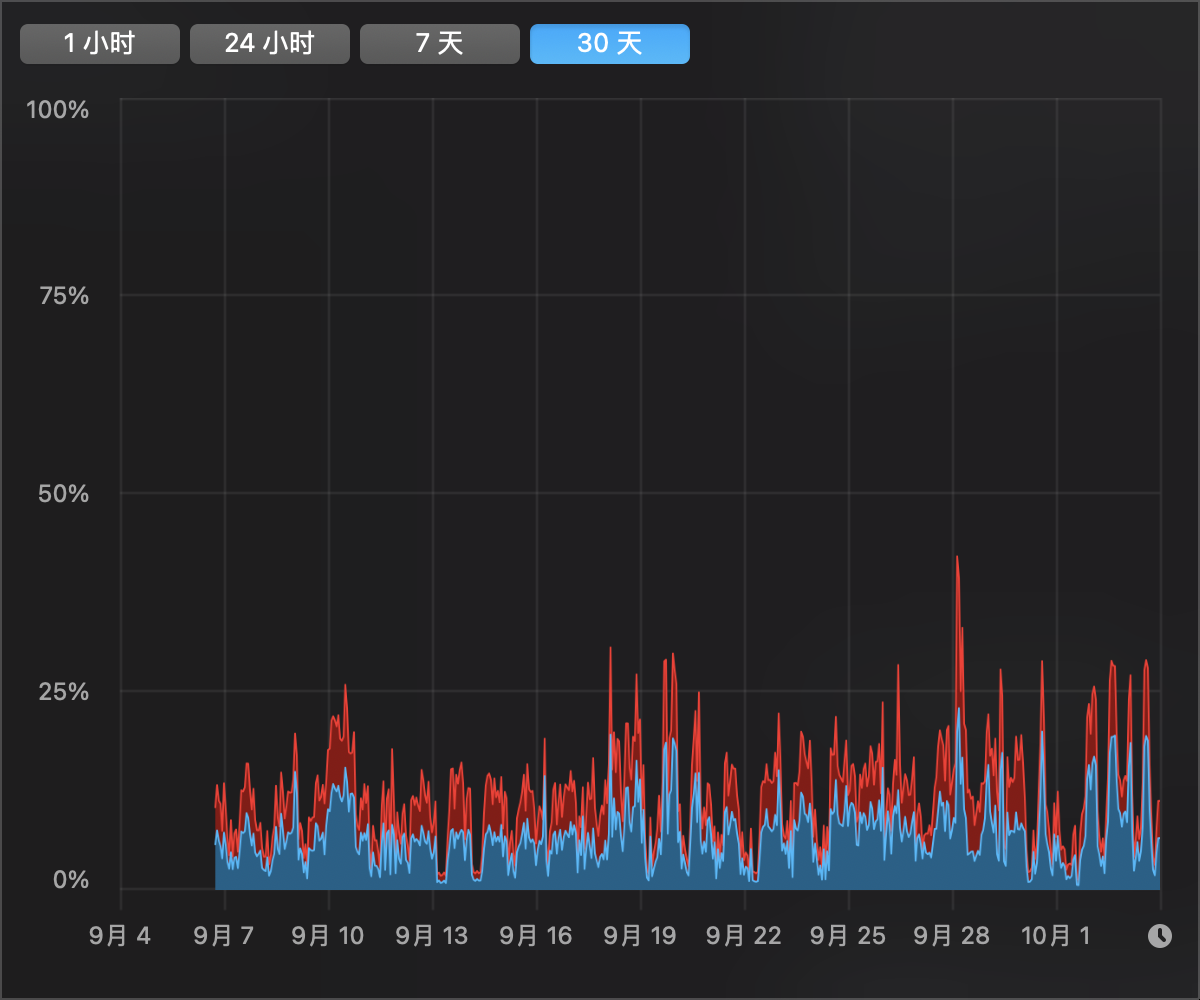

当初选择买这台电脑,我看中的是续航时间。选择用 Fyde OS 也是因为祂不吃资源,理论上来讲续航时间会更久,但事实并非如此。

在之前使用 Fyde OS 9 时,LG gram 不插电的满电预估续航时间大概在 8 到 10 个小时,但升级到了 Fyde OS 10 以后,这个续航时间缩短到了 6 个小时左右。

我没有完整测试过续航,但目前我感觉 6 个小时应该比较接近真实水平。一般在不插电时,我不会刻意关闭后台软件(VPN+ 词典+Telegram+ 码字软件)和浏览器标签(十几二十个),理论上讲应该属于重度使用水平。

坦率地讲,看到这个成绩我有点失望,因为和 Windows 下的水平差不多。不过我很快就释然了,因为我的手机(iPhone 11)不插电重度使用可能还撑不了 6 个小时。

* * *

软件推荐

在说到具体的软件之前,我不得不先吐槽 Chrome OS 的本地软件生态。

Chrome OS 的软件多吗?多。

但要么基于 Web,要么是 Android App,真正原生的 Chrome OS App 简直和 Windows 的 UWP 软件一样少。如果你和我一样,更习惯能离线使用的本地软件,例如 Mdx 词典,如 Markdown 编辑器,你的选择余地很小。

好在只是没得选,不是没有。

Android App 的存在确实极大丰富了 Fyde OS 的软件生态,但是也存在许多问题。

首先是 Android App 大部分都是针对移动端设计,针对桌面端的大屏设备没有优化,鼠标的点按逻辑和移动端的滑动逻辑也存在差异。

另一大问题是,Android 毕竟是以子系统的形式内嵌在 Fyde OS 之中,稳定性不强,有时候会崩溃、卡死。频率不高,不过一旦出现容易让人跟着崩溃。

至于 Linux 软件,如果你没有 Linux 的使用经验,还是放弃折腾 Linux 的软件吧。

Chrome OS 对 Linux 的支持本身还处在测试阶段,用 Linux 软件太麻烦、太容易出问题了。从我个人的使用体验上讲,Linux 在 Fyde OS 上的表现也非常一般,下文我会拿我用过的几个 Linux 软件举例详细说明。

最后就是 Web App 了,在一款以浏览器为核心的操作系统上,用 Web App 似乎是最“正确”的选择,毕竟这个系统最初被设计出来就是为了用 Web App,本地应用其实是为了弥补生态缺陷的妥协。

其实在用了接近一个月后,我确实意识到 Web App 才是 Chrome OS 正确的方式,并且尽量将自己的日常工具替换成 Web App。

对了,我在 Fyde OS 上用不了微信。因为微信没有 Linux 版,如果用 Android App,微信就无法同时在手机和电脑上登录。微信也有网页版,但遗憾的是,这个网页版已经名存实亡了,大部分人,包括我在内,都无法登录。

在私人电脑上不能用微信对于我来说没有太大问题。少用微信有益身心健康。

电子书阅读器

Readium:Chrome OS 里能用的电子书阅读器不多。Readium 的 UI 设计稍显简陋,中文书只能用默认的非衬线字体,另外这款 App 似乎不能选定文本,这样不太方便分享、做笔记或者摘录。

我也用过很多 Android 阅读 App,但都很难用鼠标选中文字,,而且普遍没有针对大屏设备的优化。这里最好用的可能还是静读天下,主要优势是对中文支持比较友好。

至于 PDF,如果你没有太多需求,Chrome 本身就是一个很好的 PDF 阅读器,下一个 Weava 插件,也能给 PDF 做批注。

MarkDown 与图床

我原来在 Windows 的主力 markdown 写作工具是Typora,简单、轻便、所见即所得、完全本地化,配合各种云服务也能实现跨平台,完全符合我的要求。Typora 就是我的“舒适区”,现在要走出来,在 Chrome OS 里寻找一个完全一模一样的工具,很难。

当然,你依旧可以在 Chrome OS 里选择 Typora 和 PicGo,因为 Chrome OS 支持 Linux 环境(Fyde OS 也一样),前述两款软件均有 Linux 版本,自然可以使用。

不过 PicGo 的 Linux 版本格式为 AppImage,Fyde OS 的文件浏览器无法直接执行,用起来有点麻烦。同时,Linux 版本的 Typora UI 也十分糟糕 👇:

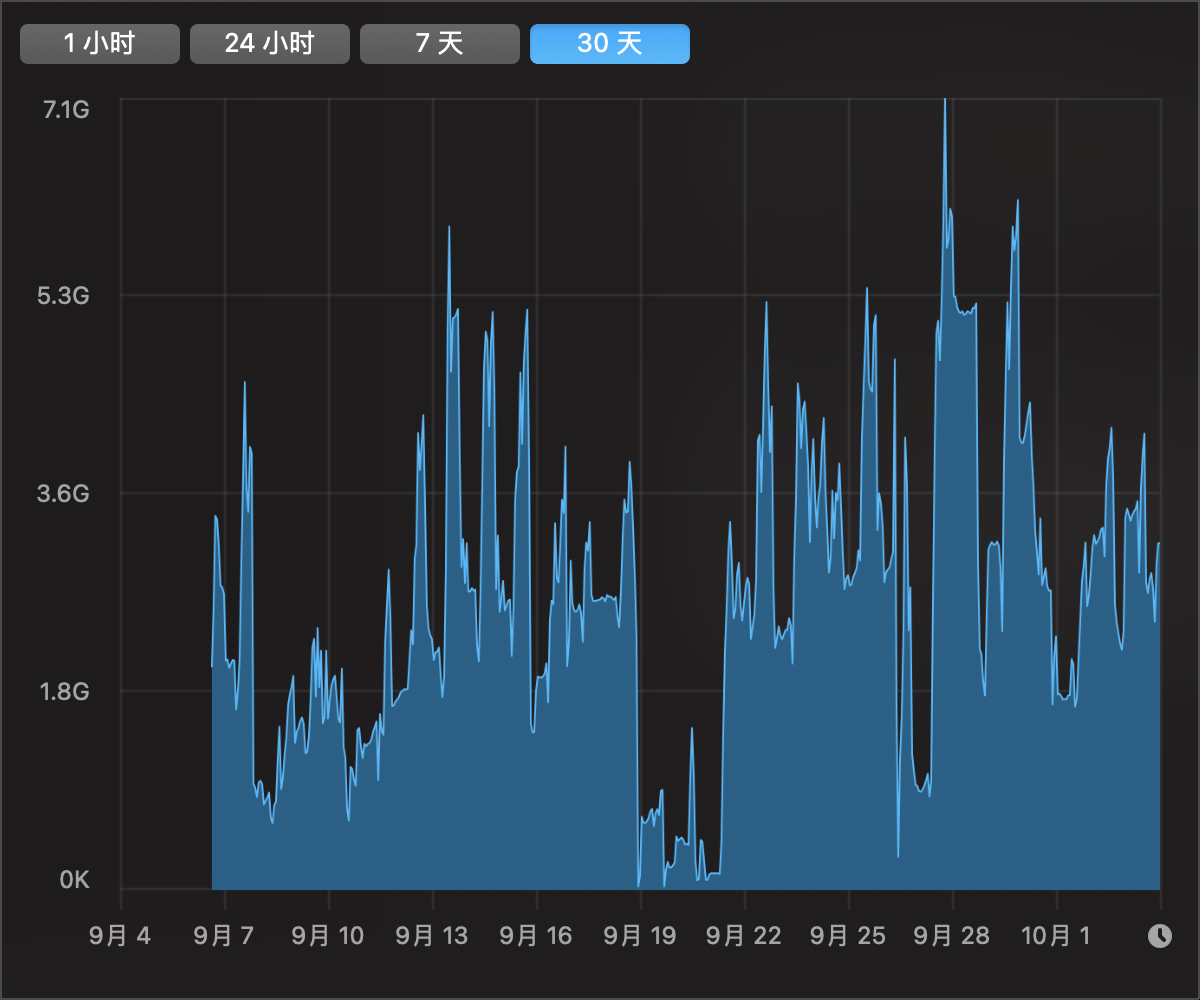

除了 Typora,我还在 Fyde OS 里用过 Linux 版本的 Visual Studio code、Atom、Boots Note 等主流文本编辑器。在用这些软件时,除了 UI 适配有问题,还会出现严重卡顿,电脑发热、风扇加速等现象,看起来是软件没有针对性的性能优化。

另外,这套 Linux 环境还有一个巨大缺陷——没有输入法。你只能在 Linux 软件里用键盘敲字母,无法输入中文。当然,你可以在 Linux 里再下一个输入法,Fyde OS 在官方说明文档里说明了方法。

我没有继续在 Fyde OS 里继续沿用这套可以跨平台的工具,两个原因:

1.太麻烦了。安装拼音输入法很麻烦,PicGo 的安装也麻烦。

2.Linux 软件的 UI 太丑。我也不知道这是 Fyde OS 的问题,还是 Chrome OS 的问题,还是 Linux 的问题,还是都有各自的问题。

在我试用了多款软件后,我觉得 chrome OS 下最好用的 Markdown 编辑器是以下两款:

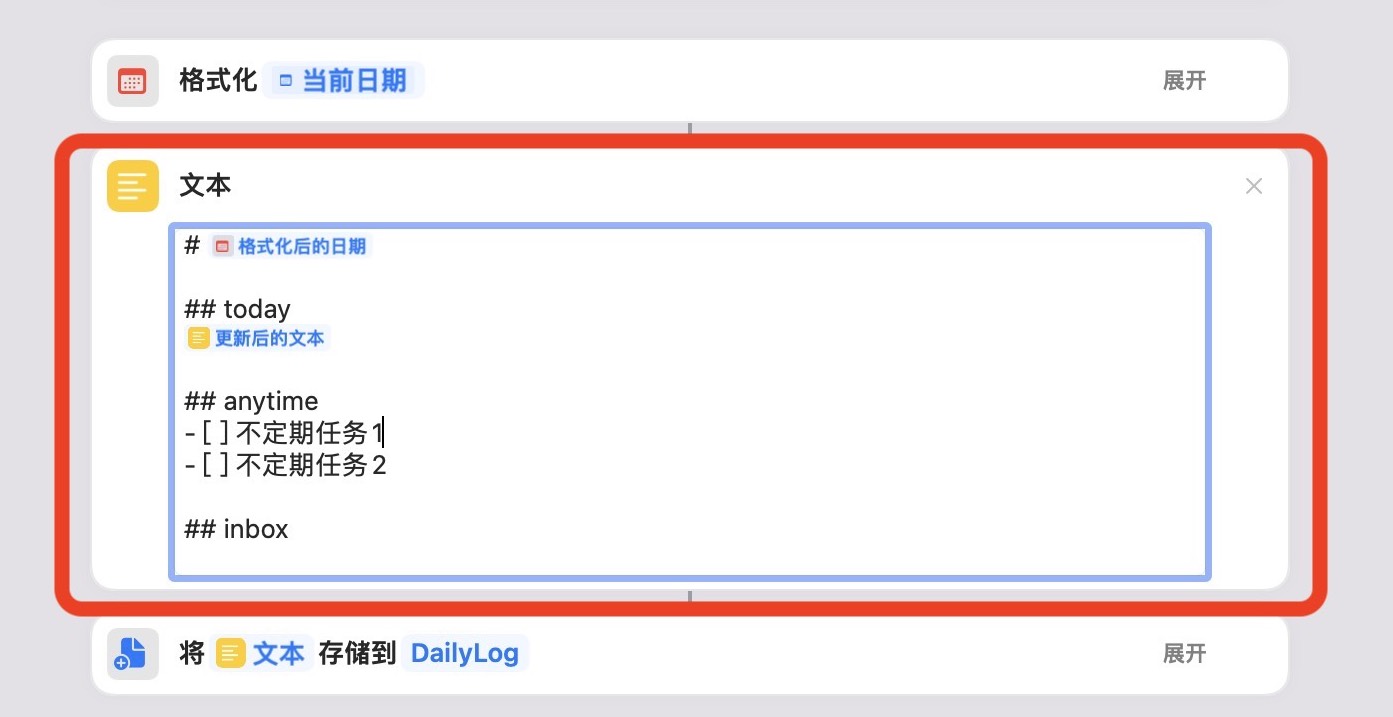

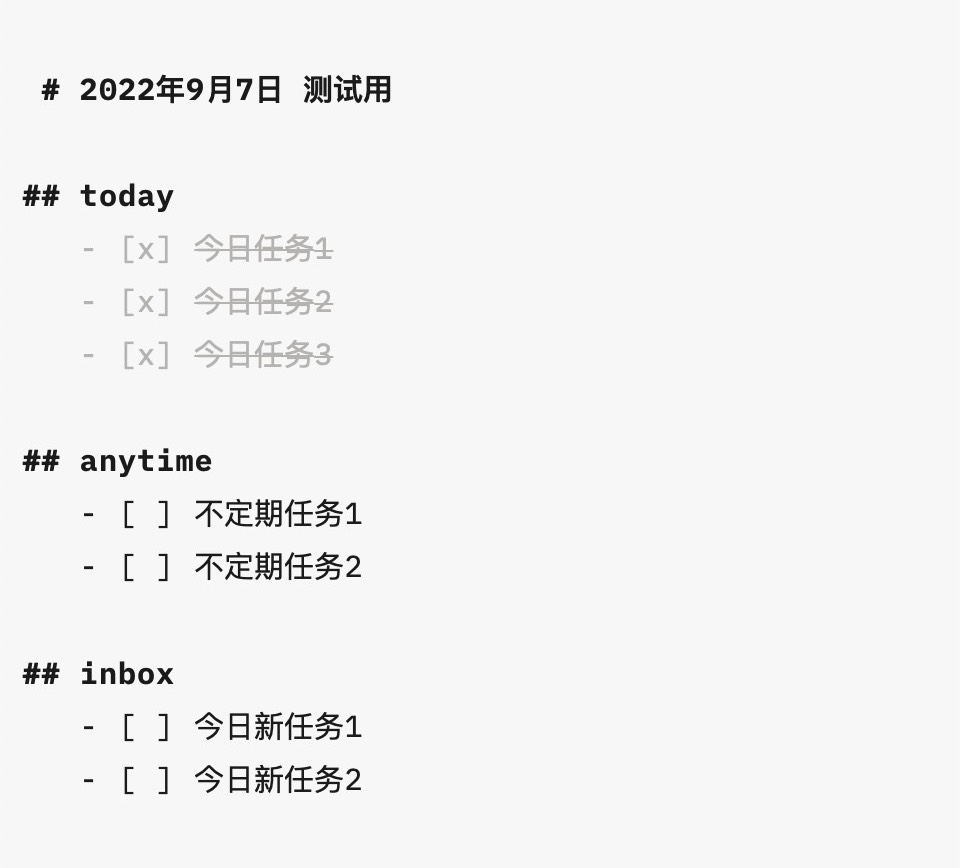

马克飞象可能是 Chrome OS 上最好用的 Markdown 编辑器,支持语法快捷键(见下图)和自动保存到本地。他最大的特色是能同步印象笔记,不过这个同步功能需要收费,一年 79 人民币,正好我用不上,我只拿祂当一个本地的编辑器。

马克飞象唯一的缺点是明明支持导出为 Markdown,但导出的形式居然是 .zip 压缩包,匪夷所思。所以我一般码完字立刻复制粘贴到 Caret,然后另存为 .md 文件。

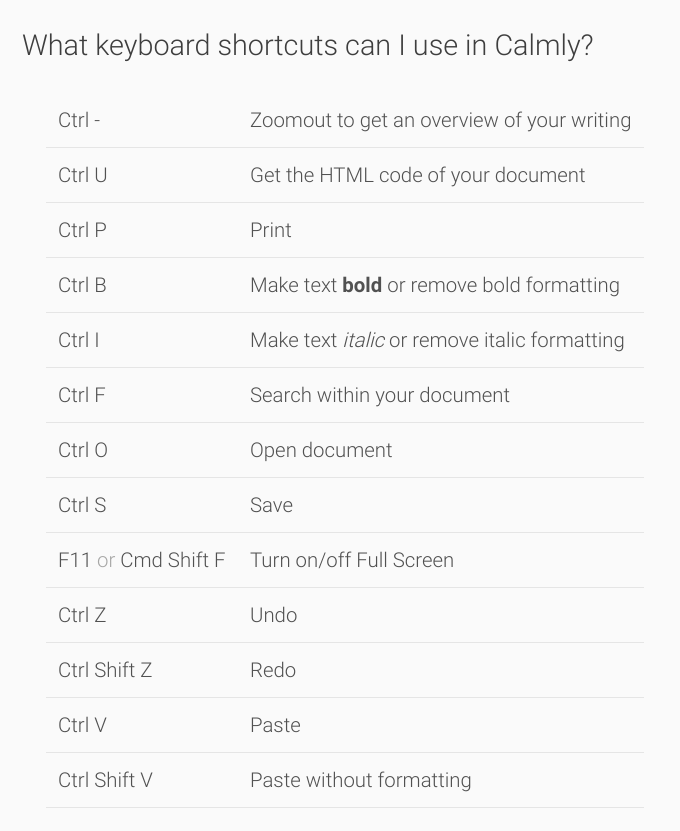

Calmly Writer 实现了 Typora 的大部分特性------所见即所得、本地化,支持基本的语法快捷键,如下图所示:

图床软件我选择了 Android 应用小白图床,支持上传到 GitHub(16 元永久解锁),因为是 Android App 难免会有一些 UI 问题,不过祂已经是我体验过的这么多图床 App 里最好用的一个了。

当然,在一款以浏览器为核心的操作系统上,好用的 Web App 也不应该被忽略。

我找到了两款支持 Markdown 的网页应用:

mak 一个 markdown 网页应用,支持语法高亮和gist同步。

stashany 网页文本编辑器,支持 markdown 也支持其他编程语言,支持语法高亮,通过 Google 账号同步。

文档工具

Google 办公三件套+Google Drive,从易用性、功能性和与系统的整合程度上看,祂都是最佳选择。你当然还可以选择微软的Office Online,但从云文档的易用性来讲,Google 线上三件套比微软线上三件套好用,除非你充值了 Office 365 会员。

如果你选择用 Android App,那么微软三件套确实比 Google 好用。但在大屏设备上(准确来讲是大于 10 寸的设备),微软的三件套 App 需要 Office 365 会员。

其他工具

文本编辑器Caret 可能是 Chrome OS 最受欢迎的软件之一,用法和 Windows 下的笔记本类似,缺点是有一点 UI 上的小 bug,不过也无伤大雅了。

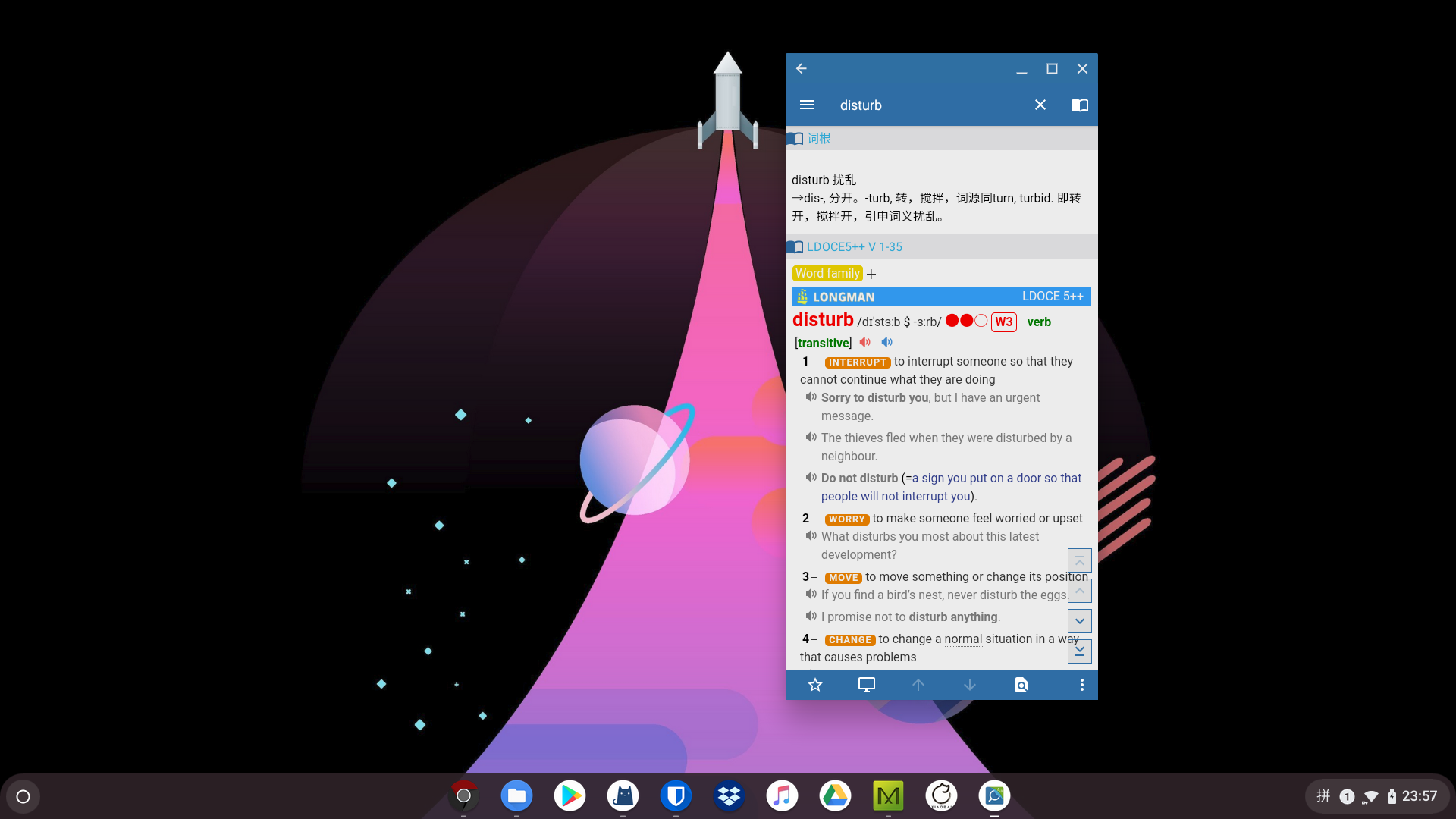

词典 MdictAndroid App,我在 Windows 上比较喜欢用 GoldenDict ,因为 Mdict 的 Windows 版本在高分屏上看起来总有一种模糊感,GoldenDict 在 UI 方面做得更好(在我看来)。来到了 Chrome OS,我就没什么选择了,Mdict 的 Android App 几乎是唯一支持 Mdd 音频格式和 CSS 排版格式的 Mdx 词典软件。我一般就用两个词典,一个是词根词典,另一个是朗文当代英英词典(LDOCE5)。

图片批注软件 Awesome Screenshot 支持导入本地图片。

PS:以上软件没有特别说明,均可免费使用。

* * *

相关阅读:

[[2019-6-3-pc-software-list|Windows软件推荐]]

[2019-6-29-2-16|用了两个月,来说说我的 LG gram 体验如何]

/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/14053273/Samsung_Galaxy_Fold_1.jpg)