昨天(2019/2/20),小米 9和三星 S10相继发布。他们的配置和价格已经在两家的官网上公布出来了。小米 9 系列售价 2999 元起,三星 S10 系列尝鲜价 5300 元起。

这两款手机单论硬件配置大同小异。就像主流的科技媒体说的那样,如果能给三星 6000 元档位的手机打 90 分,国产 3000 到 4000 元档的手机就能打 80 到 85 分。对于消费者而言,两者在体验上的差距远没有价格差距那么大,甚至可以说国产手机在「性价比」上,狠狠地甩开了三星。

值得一提的是三星没有公开主摄像头的具体信号和参数,只说了 1200 万像素和 f/1.5、f/2.4 可变光圈,而小米使用的是索尼的 IMX586,1/2 英寸的 CMOS,4800 万像素 4 和 1,输出 1200 万像素的照片,也就是说单位像素面积达到了 1.6μ,光圈 f/1.75。这颗摄像头的尺寸是目前仅次于华为 P20 Pro 和 Mate20 Pro 系列上那颗 1/1.73 英寸的 IMX600。不出意外地话,大部分手机厂商 2019 年能用到的最好的摄像头就是这款 IMX586。这也说明小米在和上游供应链的合作上依旧没有达到华为和苹果那样可以任性定制的程度。当然,小米的数字系列旗舰一般都是采用通用方案的「水桶机」。在下半年,我们或许能见到索尼(或者别家)为小米独家提供的摄像头。

互联网服务是小米手机在「硬件利润不超过 5%」这个「紧箍咒」下重要的盈利点。但小米 2018 年国内销量暴跌 35%,能够实现增长全靠国际市场。这对于小米来说并不是说明好消息,因为小米在国外的手机价格依旧不高,不能为其带来多少利润,并且海外版的手机内置 Google 服务,所以也不能为小米带来互联网服务的用户。国内市场销量走低,就意味着小米的互联网服务用户更少了。在发布会前一直给网友「打预防针」要涨价的小米依旧保持了性价比,或许小米还是想在国内市场「冲量」,让跟多人在小米上为互联网服务花钱(或者看广告)。

顺便一提,在手机市场饱和的背景下,苹果讲的新故事也是互联网服务。但在手机销量不高的情况下,互联网服务用户数量不会增长。从苹果最近一系列动向来看,未来苹果的旗舰机或许不会涨价,但价格依旧会很高。苹果增加设备销量的办法可能是推出更多廉价设备,老款设备的价格可能也会降得多一些。

以上这些再一次印证了我此前的观点:[2018-10-2-3-5|智能机已经和 PC 一样无聊了吗]。

虽然每年都有让人眼前一亮的新技术,但是随着产业链得高度整合和快速迭代,一年以内这些新技术都会迅速普及。以屏下指纹为例,2018 年初,VIVO 推出第一代屏下指纹技术(可用度低)https://www.pingwest.com/a/151368,之后便是手机厂商集体对供应链技术进行改进,2019 年推出的大部分主流价位手机都将搭载新一代高可用度的屏下指纹技术,也就是说,这个技术的普及只用了一年。这对于消费者来说是好事情,但这也说明智能手机行业,已经到达了天花板,和 PC 行业一样,大家的主流产品都将是现有供应链方案的整合,我们将越来越难看到让人兴奋的产品。

那么计算设备的未来在哪里呢?

三星在昨天夜里给出的方案是折叠屏,还有一部分「玩家」给出的方案是扩展坞。巧合的是,就在不久以前,也有媒体曝光了苹果申请的几个专利,既有可折叠设备也有扩展坞,看起来苹果也没有想清楚(所以全都保护性注册一下)。

/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/14053273/Samsung_Galaxy_Fold_1.jpg)

如果让我来预言未来,我会选择扩展坞,因为这符合计算机小型化的历史规律。不过折叠屏和扩展坞并不矛盾,我认为折叠屏是一个适用范围更广的未来,而可折叠设备只会成为一部分人的选择,具体来说,未来的 iPhone 可能有两个版本,一个普通版和一个折叠版,可折叠的 iPhone 或将取代 iPad。

扩展坞的存在或许将让更大的个人计算设备——例如笔记本和台式电脑——变成专业设备,除非你从事视频后期或 3D 建模这类需要大量算力的工作,对于大部分普通人,一台手机提供的算力足够日常使用了,他们需要的只是更大的屏幕——这就是扩展坞存在的意义。

这种所有计算平台融合的趋势很早就出现了。在 2011 年的时候,摩托罗拉就推出过一款可以接入笔记本扩展坞的手机,型号为MOTO ME860,插入笔记本扩展坞后运行内置的 Ubuntu 系统。扩展坞本身不提供算力,只提供电池。不过这款手机很快就消失在大众视野里了,并没有掀起什么波浪。雷蛇近期也公开了他们为雷蛇手机准备的笔记本扩展坞,雷蛇的方案和苹果专利申请书上的方案类似,是将手机插入触控板区域当触控板使用。

那么我们能很快见到这些方案的普及吗?不可能。因为现如今无论是 Android 还是 iOS,本身都是为触屏设备设计的操作系统,他们的系统和软件在交互方式上与笔记本的桌面系统大相径庭,**即便在硬件层面上,这个方案的实现难度和成本都不高,但在软件层面还有很长的一段路要走。**已经倒下的锤子和它的TNT就是为了解决这个问题推出的 UI 方案,虽然完成度相比华为的电脑模式和三星的 Dex 模式更高,但软件适配始终是一个很大的问题,这个问题不是一两个厂商单打独斗能解决的,而是需要所有 Android 厂商齐心协力,共同制定软件标准。Google 研发新系统Fuchsia也可能是为了解决这个问题(毕竟,这些问题都是 Android 的碎片化导致的)。

微软早就预见了全平台融合的趋势,所以跟着 Windows10 一起新推出的UWP 应用能自适应各种屏幕大小,只要开发一款 UMP 应用,就能在 XBOX(电视机)、PC、手机(Windows Phone)里运行,无需单独适配。但是现实是残酷的,Windows Phone 死了,开发人员对开发 UMP 应用热情也不高,Windows 依然只能活在笔记本和台式机里,无法进入小屏幕。

唯一有可能掀起平台融合趋势的公司,只有苹果。只有苹果对自己的系统有绝对话语权,只有苹果能号召开发者重新编写软件适配新标准。而且苹果现在也确实打算这么做,2017 年,彭博社曾报道,苹果计划把不同设备上的应用集成起来,开发者将能够开发一次应用程序,在 iphone、ipad 和 mac 电脑上运行,实现 iOS 和 macOS 的应用程序兼容,该计划名为“Marzipan”,今天,彭博社又放出消息称该计划将在 2021 年完成。虽然就在半年前——2018 年 6 月 6 日——的 WWDC 大会上,苹果的软件工程副总裁明确表示没有融合 Macos 和 iOS 的计划。

总有一天,所有计算设备的边界都会模糊,而所有的软件,都能以最合适的形态出现在不同的屏幕上,让我们拭目以待吧。

文内图片来源于网络

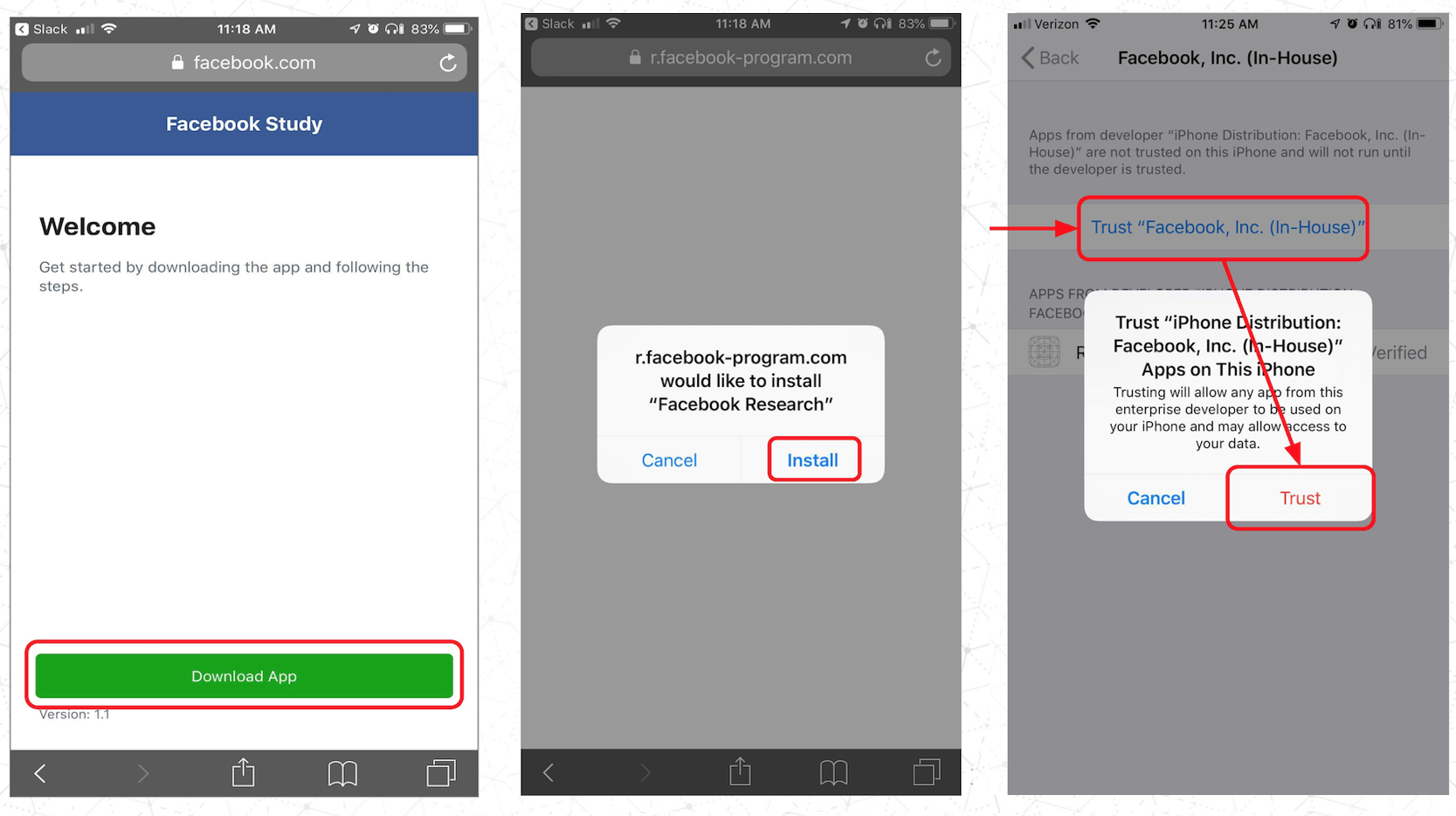

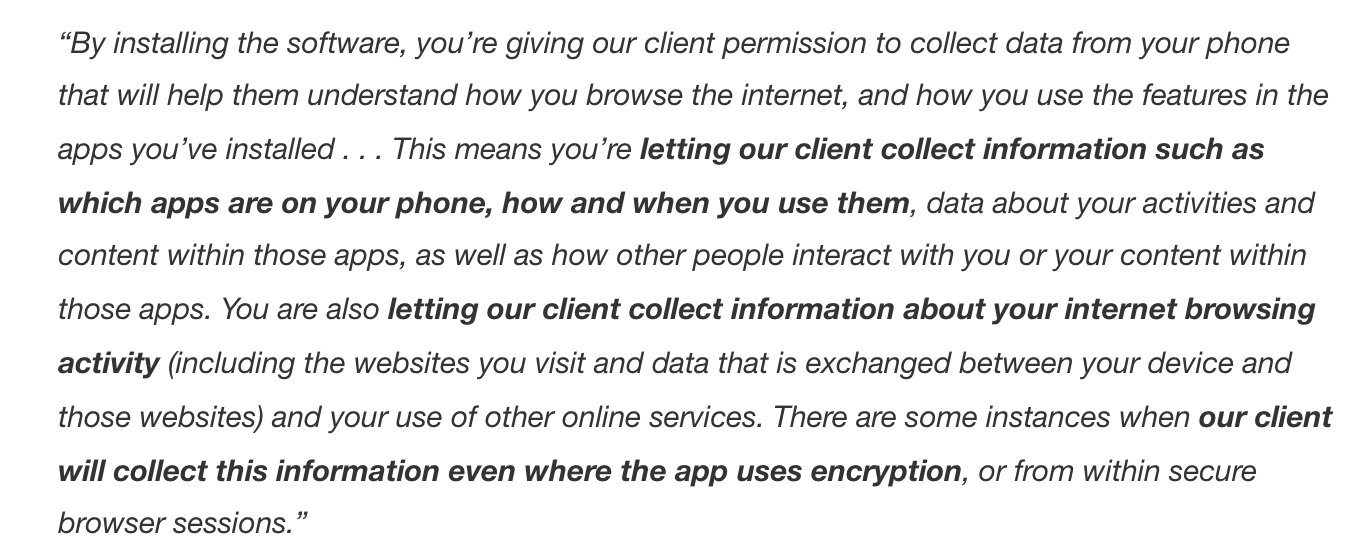

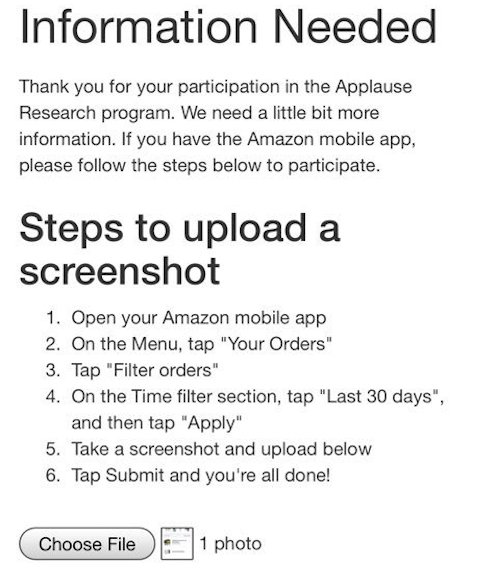

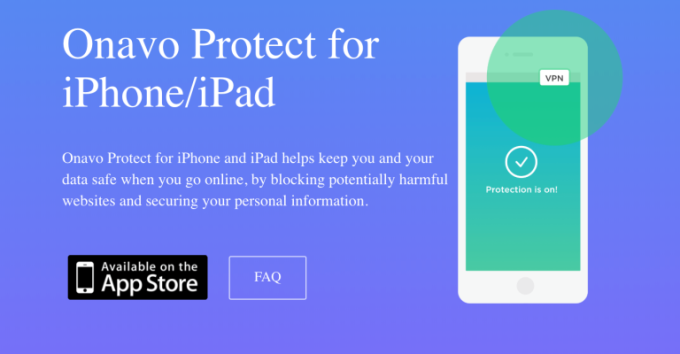

根据 BetaBound 为这款应用所作的广告,这次「有偿社会调查」酬劳是一个月 20 美金——这就是 Facebook 为你的隐私开出的价格。事情曝光后 Facebook 随即关停了应用(安卓端还能正常使用),苹果方面也撤销了 Facebook 的企业证书,但这并不影响 Facebook 在 AppStore 上架的应用。

根据 BetaBound 为这款应用所作的广告,这次「有偿社会调查」酬劳是一个月 20 美金——这就是 Facebook 为你的隐私开出的价格。事情曝光后 Facebook 随即关停了应用(安卓端还能正常使用),苹果方面也撤销了 Facebook 的企业证书,但这并不影响 Facebook 在 AppStore 上架的应用。

:max_bytes(150000):strip_icc()/shutterstock_325494917-5a68d8403418c600190a3e1f.jpg)