- 能浏览器解决的事,绝对不单独下 app

- 能用自带 app 解决的事,绝对不下新 app

- 优先选择用原生框架编写的 app,尽量不用基于 electron 开发的 app

- 功能重叠的软件只保留一个

- 视频照片电子书……不常用的文件全部存云盘

- 定期整理文件夹,大于 3G 的文件不在电脑上停留超过一周

- 不玩大型游戏,不剪辑 4k 视频

- 一器多用,发掘工具既定用法之外的新用法

- 灵活运用快捷指令、ifttt 等自动化服务

- 设备性能够用就行,不追求新款、顶配

Tag: 生产力

一些「低能耗」数字生活原则

Dkphhh's MurmurCreated@ Wed Jan 11 2023 22:05:00 GMT+0800 (China Standard Time)

一些「低能耗」数字生活原则:

- 能浏览器解决的事,绝对不单独下 app

- 能用自带 app 解决的事,绝对不下新 app

- 优先选择用原生框架编写的 app,尽量不用基于 electron 开发的 app

- 功能重叠的软件只保留一个

- 视频照片电子书……不常用的文件全部存云盘

- 定期整理文件夹,大于 3G 的文件不在电脑上停留超过一周

- 不玩大型游戏,不剪辑 4k 视频

- 一器多用,发掘工具既定用法之外的新用法

- 灵活运用快捷指令、ifttt 等自动化服务

- 设备性能够用就行,不追求新款、顶配

Dkphhh's MurmurCreated@ Sun Jan 08 2023 18:07:00 GMT+0800 (China Standard Time)

我的 raycast 使用哲学:

- 只启用常用指令。降低搜索选项数量能降低干扰项,快速找到需要的指令。

- 少设置 alias 和 hotkey,主要靠搜索指令名称启动命令。因为记忆 alias 和 hotkey 需要刻意训练,我启用的指令并不多,raycast 支持模糊搜索,所以单纯靠几个印象中的名称字母也能找到我需要的指令。

- 用 raycast 替代本地 app。raycast 本身自带寄出的删除 app 与窗口管理功能,能替代我电脑里的 appcleaner 和 rectangle,依靠 bitwarden 的 cli 客户端,raycast 还能实现基础的密码查找功能,所以我把本地的 bitwarden app 也删除了。

Dkphhh's MurmurCreated@ Fri Dec 30 2022 22:50:00 GMT+0800 (China Standard Time)

总结一下卡片笔记的实践要点:

- 想到什么记什么

- 如果是读书笔记,要用自己的语言复述作者的观点

- 定期整理,分类归档

来源:[2025-08-27_14-35-00]

给想法起一个标题

更改了「想法」的呈现形式。

原来,这个板块的标题都是格式化的发布时间加「想法」两个字。现在,每个「想法」都将有一个标题。

我认同麦克卢汉,相信工具塑造人,就要知行合一。

起标题有两个目的:

-

为每个想法做总结。想法没有终点,但都有起点与过程。总结,能理清思路,让表达有条理。

-

提高门槛。blog 应该参差多态,长短咸宜,但不应该言之无物。我的想法全都是通过 shortcut 发布,shortcut 过于方便,无法阻拦我的废话与牢骚。所以,增加一步,想不出标题,就不发了。

如何用纯文本做任务管理?

看到这篇用纯文本进行任务管理的文章,自己也想实践一番,经过两天的研究,摸索出了一个在 Mac 上进行纯文本任务管理的方法:

- 和作者一样,将日历作为外部工具,装入生活、工作中的大小事项,帮助我们实现提醒和循环任务两个功能。

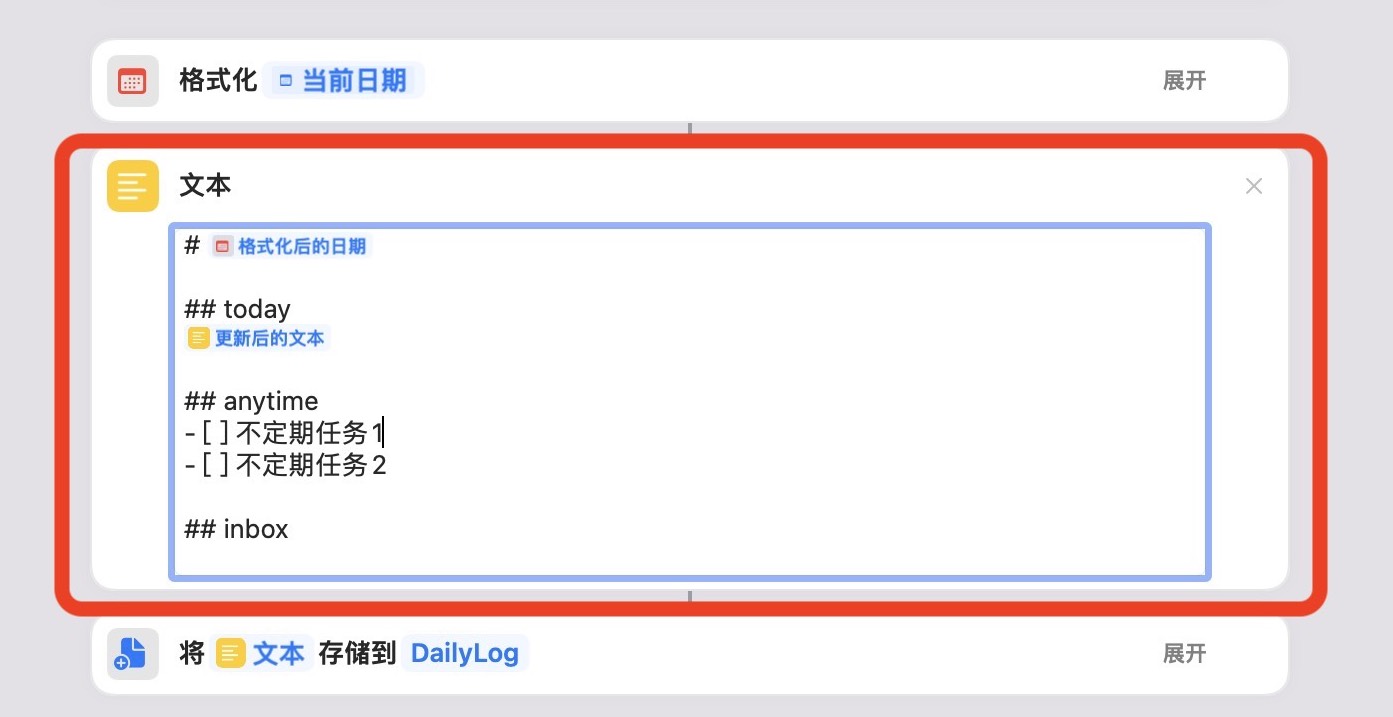

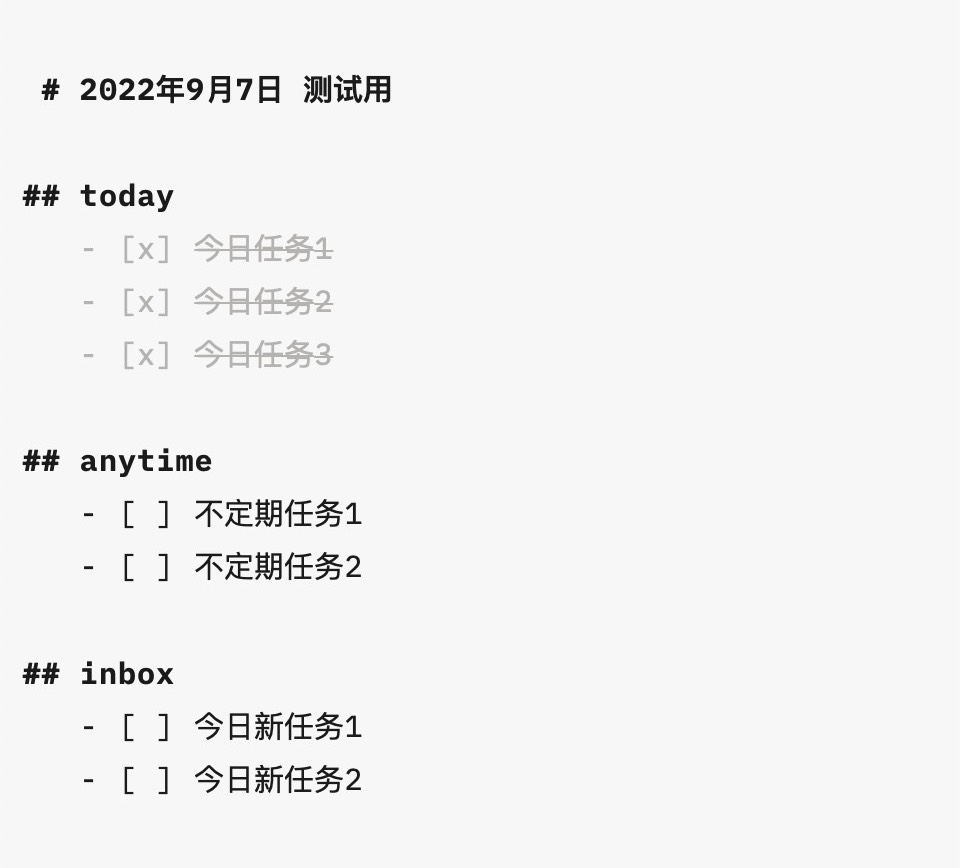

- 通过 shortcuts,将日历中的当日事项汇总生成一个 markdown 文件,作为当日的待办事项。

- shortcuts 生成当日待办后会自动打开文件,同时打开前一日的待办文件。两相对照,如果前日有遗漏的任务,能手动复制到当日。

用纯文本进行任务管理,最大的优点是方便加备注(例如解决问题的思路、想法、会用到的网页链接等等),它就像一张白纸,鼓励你把所有想法写上去。

当然,对比市面上一些比较成熟的待办工具,例如我之前使用的滴答清单,这个方法也有一个明显劣势,就是没有任务分组或标签体系,进而也很难实现智能视图、过滤器(filter)这样的高阶功能。

不过对于我来说,这样的功能并非刚需,我自己是通过 shortcuts 给自己的任务分了三个大类:

- today,从日历获取的当日任务都会自动归到这个类目。

- anytime,不确定执行日期的事项,作为 shortcuts 里的固定事项,每天生成一遍,完成后手动删除。

- inbox,当日的新任务都加到这个类目。为了快捷添加新任务,我也做了一个 shortcuts,自动将新任务输入到待办文件的最后一行。

Dkphhh's MurmurCreated@ Thu Sep 08 2022 00:59:00 GMT+0800 (China Standard Time)

用纯文本做任务管理

看到这篇用纯文本进行任务管理的文章,也想自己实践一番,经过两天的研究,摸索出了一个在 Mac 上比较方便的一种纯文本的任务管理方法:

- 和作者一样,将日历作为外部工具,装入生活、工作中的大小事项,帮助我们实现提醒和循环任务两个功能。

- 通过 shortcuts,将日历中的当日事项汇总生成一个 markdown 文件,作为当日的待办事项。

- shortcuts 生成当日待办后会自动打开文件,同时打开前一日的待办文件。两相对照,如果前日有遗漏的任务,能手动复制到当日。

用纯文本进行任务管理,最大的优点是方便加备注(例如解决问题的思路、想法、会用到的网页链接等等),它就像一张白纸,鼓励你把所有想法写上去。

当然,对比市面上一些比较成熟的待办工具,例如我之前使用的滴答清单,这个方法也有一个明显劣势,就是没有任务分组或标签体系,进而也很难实现智能视图、过滤器(filter)这样的高阶功能。

不过对于我来说,这样的功能并非刚需,我自己是通过 shortcuts 给自己的任务分了三个大类,算是一个简朴版的 filter:

- today,从日历获取的当日任务都会自动归到这个类目。

- anytime,不确定执行日期的事项,作为 shortcuts 里的固定事项,每天生成一遍,完成后手动删除。

- inbox,当日的新任务都加到这个类目。为了快捷添加新任务,我也做了一个 shortcuts,自动将新任务输入到待办文件的最后一行。

关于纯文本工作流,还可以参看:[2024-08-07_00-08-00]

当然,这是一种宗教:[2022-08-27_20-49-00]

macOS 的智能文件夹

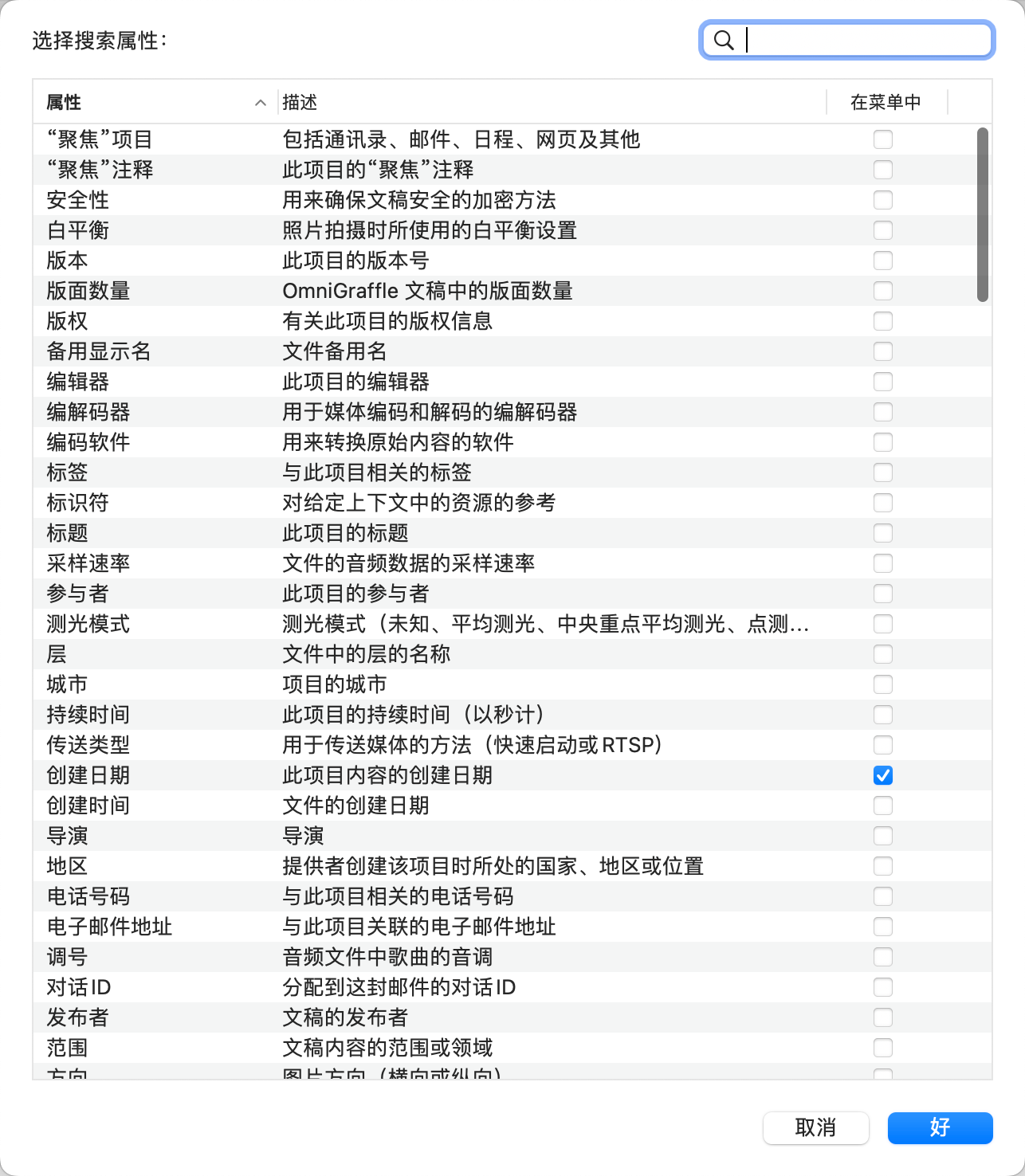

macOS 自带的文件管理器(Finder)可以实现智能文件夹的功能。简单来讲,这个文件夹是“活”的,会自动帮你把电脑里符合要求的文件筛选出来,并实时更新。

这个功能的使用场景非常多,可定制化程度也很高,能融入绝大多数人的工作流,例如组织待处理的文件、给电脑里的设计素材分类,或者是创建一个更加精细化、更适合自己的“最近使用”。

有两个路径,可以创建智能文件夹:

-

通过搜索实现:在 Finder 右上角的搜索栏随便搜点什么,这个时候搜索栏下方会出现一个「存储」和一个「+」按钮。这时点击「存储」,就能创建一个智能文件夹,点击「+」号则能再增加过滤条件。

-

在菜单里创建:在 Finder 下,点击顶部菜单栏的文件 → 新建智能文件夹。这个可能是苹果设想的正统路径,其实藏得不深,但是我猜大部分人应该都不会注意到。

Finder 智能文件夹能提供的过滤条件非常多,多到可怕,而这个「+」号按钮可以无限叠加。

但在这里我要吐槽一下,智能文件夹的筛选逻辑只有「且」没有「或」,可能会让一些强迫症无法满足。

用了一个月的 M1 MacBook air,来说说我眼中的 Mac

今年 8 月底,趁着学生优惠,借一个朋友的学生身份,我购入了一台 8+256 的低配版 M1 MacBook air。

作为一个长期的 Windows 用户,这是我第一次用 MacBook。怀着兴奋与好奇,我把这台电脑当玩具把玩了一个多月,到今天,它优秀的工业设计、完善的软件生态、出色的能耗比、依旧让我在使用它时怀有一丝丝幸福感。如果不出意外,这次「一时冲动」将会成为我「2021 年度最值消费」。

买 Mac,就是买 macOS。

从易用性的角度讲,macOS 确实是比 Windows 强了一大截。产品存在的意义是帮助人们实现他们的目的,macOS 就是一个能够让你安安静静做事的系统。简单和直观能让你保持专注。(大部分时候) 不会卡顿、不会出现奇奇怪怪的问题,所以它 (大部分时候) 不会影响你的心情。

触控板手势直观,容易上手,动画流畅跟手得赏心悦目,大大的触控板操作起来也很方便。一些第三方软件也有自己的触控板快捷手势,例如,iA Writer 的双指左滑进入预览,右滑退出预览。

Spotlight 可以搜索任何 Mac 里的任何东西,甚至连文件内的文本内容都能被搜索到,使用得当能成为一个提升效率的利器。

按空格键预览,.docx .psd 等常用文件的格式都支持,也是一个提升效率的利器。

但 macOS 也并没有那么的好用。

我上手遇到的第一个困难就是分屏。苹果自带的分屏似乎只能依靠「光标长按软件左上角的绿色小圆点」实现,这和 Windows 的「拖动窗口到边角触发」相比,就显得有些愚蠢了。好在有很多小软件可以帮助我们实现和 Windows 一样智能的分屏体验,我用的是Rectangle。

finder 默认会隐藏根目录,也不显示文件路径。这是一个非常「苹果式」的设计,对于普通用户来说,省去了很多麻烦,非常体贴。但对于一些有需求的用户来说并不方便。好在显示文件路径的设置并不麻烦。在打开 finder 窗口后,在菜单栏选取「显示」>「显示路径栏」即可。

只要开发者允许,Mac 也能运行 iOS app。不过,目前的 iOS app 在 Mac 上的体验差强人意,大部分应用还是触控操作的逻辑,用光标操作不方便。

在刚刚上手的这段时间里,我尝试了许多苹果生态独有的效率工具,例如久负盛名的启动器 Alfred,笔记软件 Bear、Ulysses,GTD 工具 Things、Omnifocus,也试图将一些我过去使用的全平台软件,如 flomo、cubox、simplenote 迁移过来。

但在一番体验与权衡后,我发现,苹果的自带应用已经成为了更有「性价比」的选择。

在功能上,这些自带应用于我而言已经足够了,我本身并不需要多么专业、复杂的功能。而且,因为这些 app 和系统、生态紧密贴合,在体验上甚至更好。

就拿备忘录来说,只要是能使用「分享」的地方,备忘录一定可以被分享,这是一个能极大提升使用效率的特性。

在接下来的 Monterey,苹果还会给备忘录带来真正的系统级 killer feature——「快速备忘录」。这一功能开启后,只需要将鼠标移动至右下角,便可看到一个卡片,点击就能呼出一个备忘录页面,让用户在任何地方快速开始记录,捕捉转瞬即逝的灵感。 在 iPhone 上,「快速备忘录」这一功能也早就被集成进了控制中心里,无论你是在手机上聊天、看书还是浏览网页,只需要从右上角下拉打开控制中心,就能开始记录。

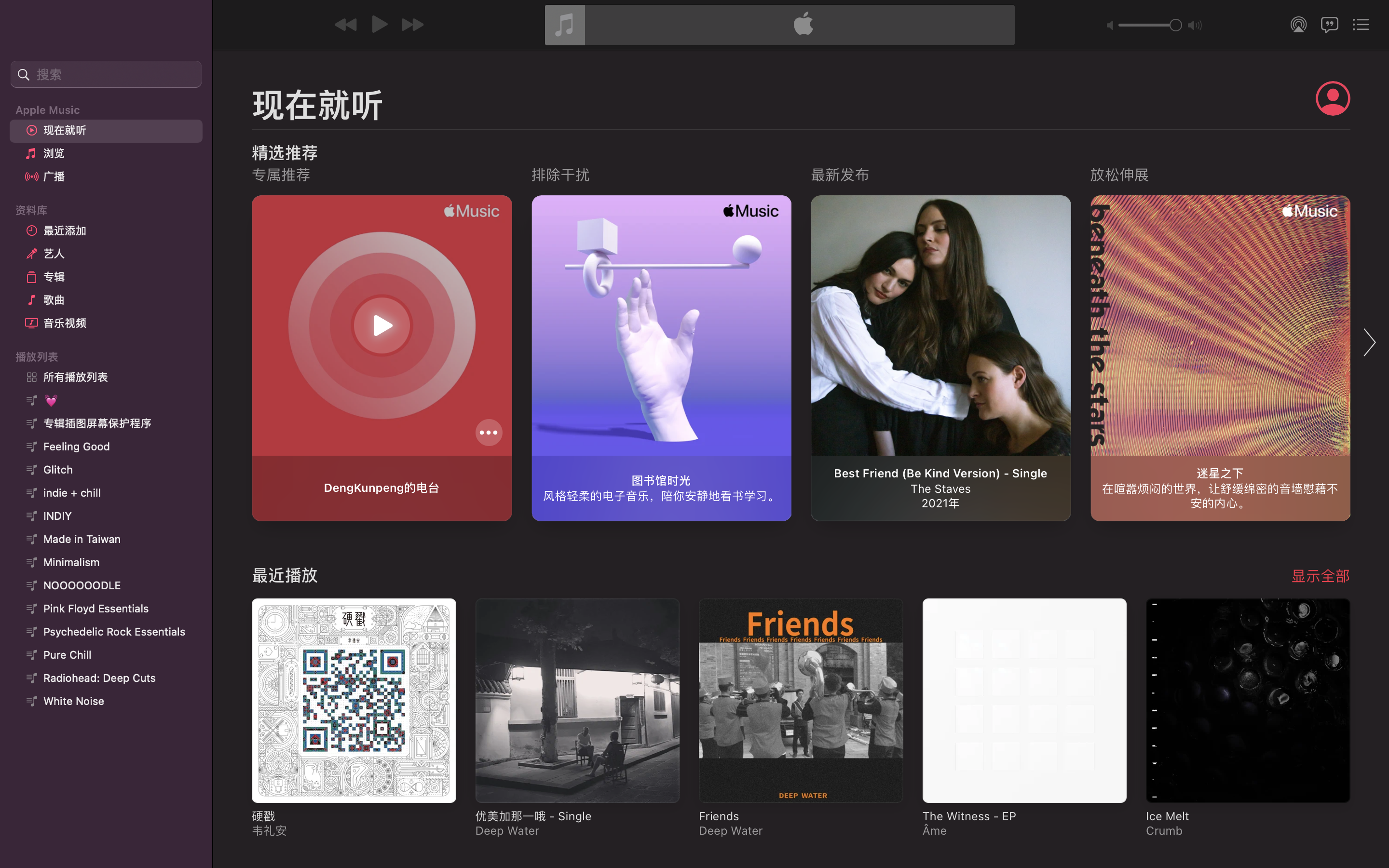

所以,但在快速记录这一功能,苹果生态里的任何第三方笔记 App 都不是备忘录的对手了。 当然,苹果在系统里给自家应用「开小灶」,多少有不正当竞争的嫌疑。但对于用户来说,使用第一方软件,并非「不道德」,相反还有诸多便利,在性能优化上苹果自家应用也有保障,积年累月地使用也不会出现卡顿,除了 Apple Music——我平时很少用 Mac 上的 Apple Music,但是他的卡死和闪退给我留下了深刻印象,以至于我不得不在这里提一句。

说了一些优点,但这并不意味着第一方 app 没有缺陷。

我最不能忍的,就是 UI 功能区的字号,对于我来说太小了,还不能调节。而且,我发现只要是使用了苹果官方开发套件的 app,都有这个问题,包括我现在用来写字的 iA Writer。

上面这张图是 Apple Music,侧栏功能区的 UI 文字和右侧内容区的文字,大小对比十分明显。

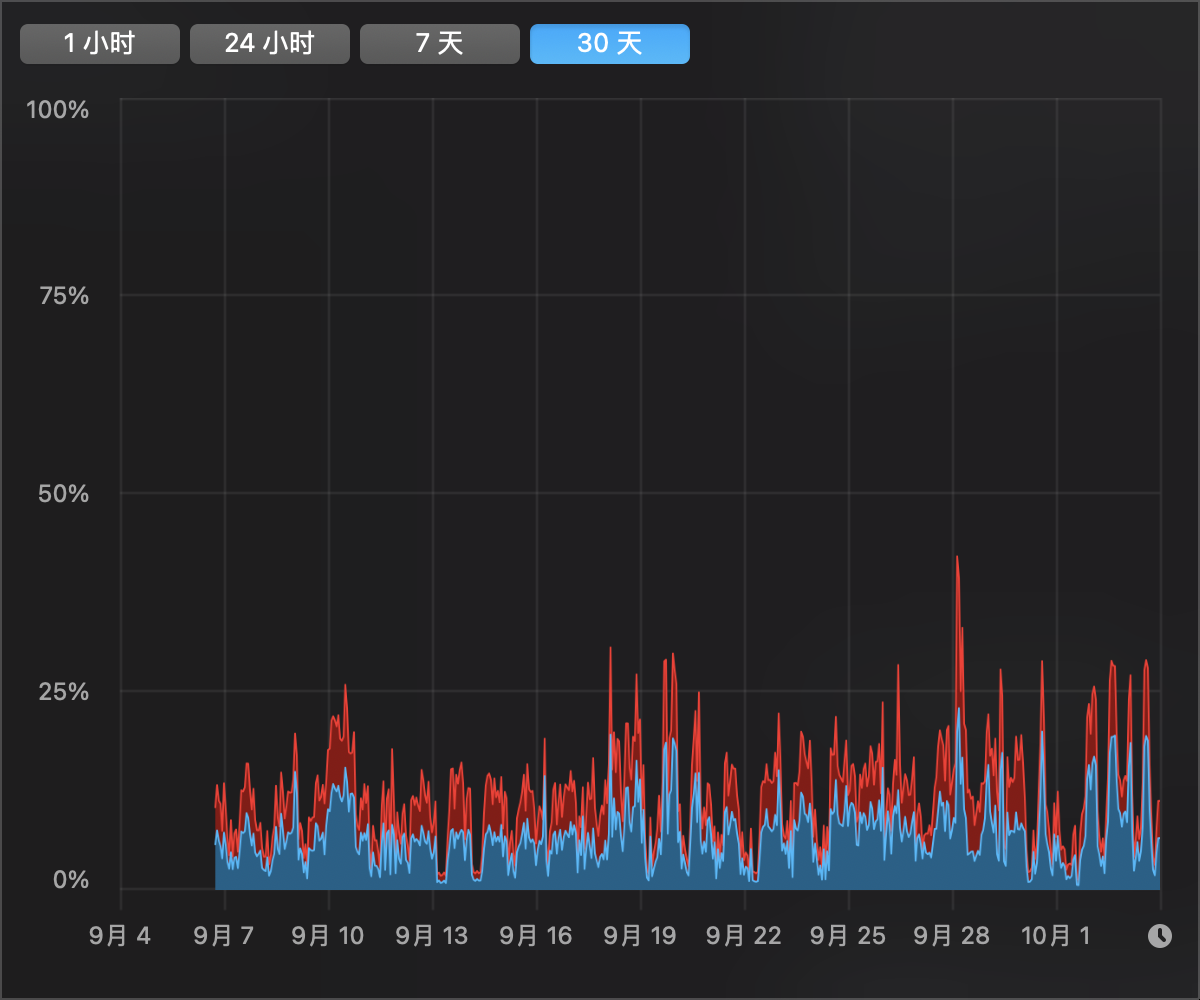

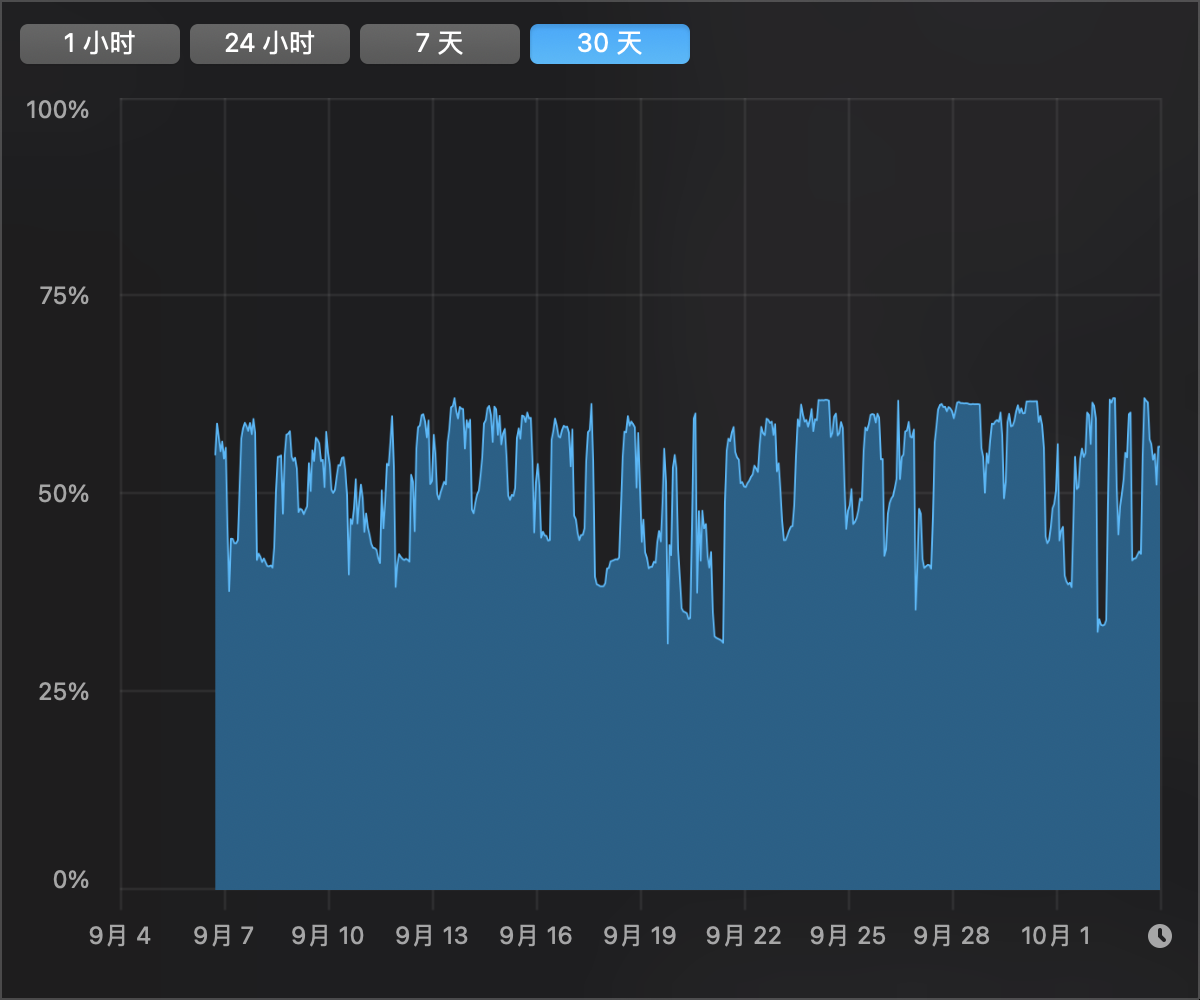

M1 芯片的性能毋庸置疑,从我过去一个月的使用来看,CPU 占用基本没有超过 50% 的情况。

我平时还会用这台电脑玩一玩群星和文明 6,在 900p 的分辨率下,帧数非常稳定,长时间游戏也不会卡,发热量只是「温热」还不到「烫手」级别,说明这样的游戏负载对于被动散热的 M1 芯片就是小菜一碟。

领先一个时代的能效比也让这台电脑成为了一个像手机一样真正的移动设备。在不插电、不退出后台 app 的情况下,我使用这台 Mac 看 B 站,一个小时的耗电只有 10% 左右,而且完全不会发烫。这个能耗表现,如果省着点用,上班不带充电头完全没问题。

但低配版 8GB 的内存,确实捉襟见肘。

我的日常工作大部分需要开大量网页,所以我有三个浏览器,Chrome、Edge 和 Safari,分工使用。一般三个浏览器的标签页加一起估计有 30 到 40 个,其中 10 个左右是云文档。一般当我开始满负荷工作时,Safari 浏览器就会提示内存不足。

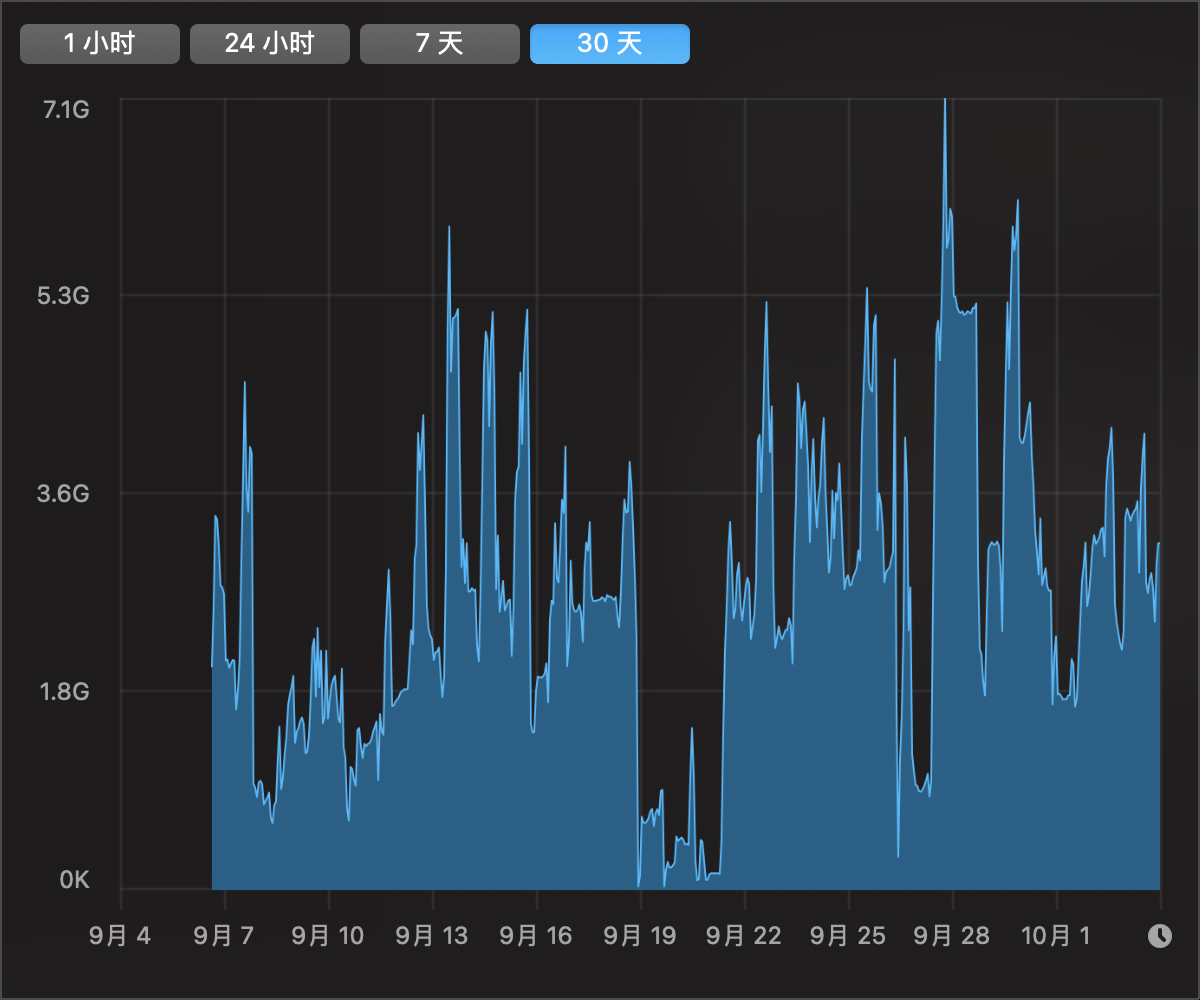

iStat 记录的内存负载大部分时候都在 60% 左右,不过虚拟内存的波动就非常大了,我满负荷工作时,虚拟内存占用能达到 5G,能明显感觉到卡顿,标签页也会重载,打开一个 150 多行左右的云表格,甚至出现过卡死的情况。

也是这次经历,让我放弃了在云文档上做重型工作,现在比较大的表格我都用 exccel,内存占用小了一些,本地软件也不会出现卡顿。

我的工作内容大部分都是码字,多的时候一天估计能打上万字。对于这台 MacBook 的键盘,我能给 7 分。键盘手感比我之前的那台 LG 更硬更利落,打字体验不错。 但和之前 MacBook 的蝴蝶键盘相比,这代剪刀脚键盘的键帽面积实际上缩小了。我没有长期使用过蝴蝶键盘,但就我上手摸过几次经验,我更喜欢蝴蝶键盘的大面积按键,即使偏离一点也能准确输入。至于大家吐槽的键程短,我倒没有那么在意。

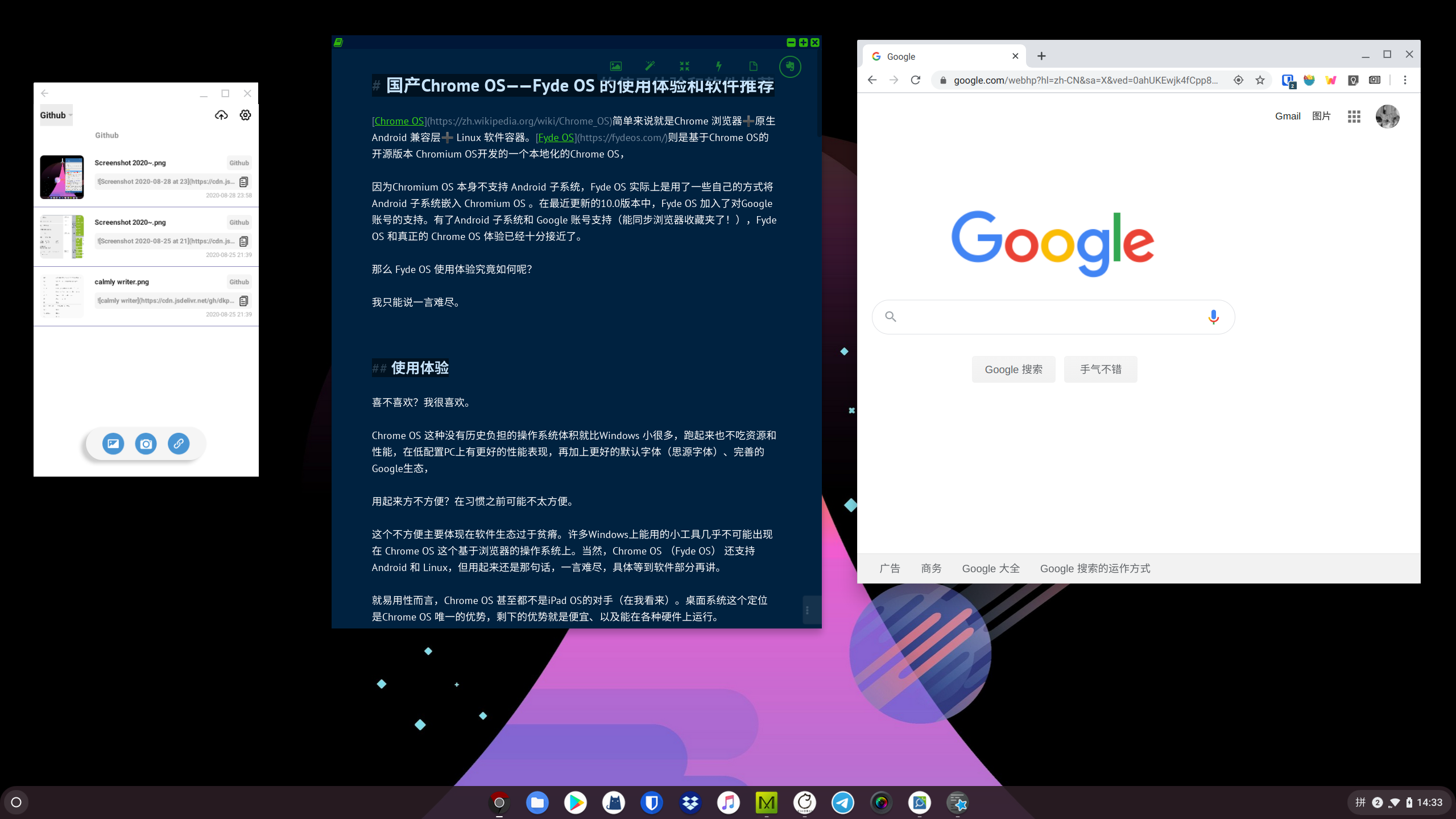

国产 Chrome OS——Fyde OS 的使用体验和软件推荐

Chrome OS简单来说就是 Chrome 浏览器 ➕ 原生 Android 兼容层 ➕ Linux 软件容器。Fyde OS则是基于 Chrome OS 的开源版本 Chromium OS 开发的一个本地化的 Chrome OS,

因为 Chromium OS 本身不支持 Android 子系统,Fyde OS 实际上是用了一些自己的方式将 Android 子系统嵌入 Chromium OS。在最近更新的 10.0 版本中,Fyde OS 加入了对 Google 账号的支持。有了 Android 子系统和 Google 账号支持(能同步浏览器收藏夹了!),Fyde OS 和真正的 Chrome OS 体验已经十分接近了。

那么 Fyde OS 使用体验究竟如何呢?

我只能说一言难尽。

使用体验

喜不喜欢?我很喜欢。

Chrome OS 这种没有历史负担的操作系统体积就比 Windows 小很多,跑起来也不吃资源和性能,在低配置 PC 上有更好的性能表现,再加上更好的默认字体(思源字体)、完善的 Google 生态,

用起来方不方便?在习惯之前可能不太方便。

这个不方便主要体现在软件生态过于贫瘠。许多 Windows 上能用的小工具几乎不可能出现在 Chrome OS 这个基于浏览器的操作系统上。当然,Chrome OS(Fyde OS)还支持 Android 和 Linux,但用起来还是那句话,一言难尽,具体等到软件部分再讲。

就易用性而言,Chrome OS 甚至都不是 iPad OS 的对手(在我看来)。桌面系统这个定位是 Chrome OS 唯一的优势,剩下的优势就是便宜、以及能在各种硬件上运行。

祂适合什么样的人用?不靠祂吃饭的人。

如果你需要一台工作机,软件生态更加完善的 Windows 和 Mac 更适合你。

Chrome OS 适合当一台纯个人电脑,因为祂现在能完美胜任的工作只有上网刷网页而已。但是能上网就已经能满足现代人 80% 的需求了。

我为私人电脑——一台 LG gram 13——装上了 Fyde OS。因为在工作之外,我的需求只有刷网页、看视频、看电子书、写 blog,仅此而已。

当初选择买这台电脑,我看中的是续航时间。选择用 Fyde OS 也是因为祂不吃资源,理论上来讲续航时间会更久,但事实并非如此。

在之前使用 Fyde OS 9 时,LG gram 不插电的满电预估续航时间大概在 8 到 10 个小时,但升级到了 Fyde OS 10 以后,这个续航时间缩短到了 6 个小时左右。

我没有完整测试过续航,但目前我感觉 6 个小时应该比较接近真实水平。一般在不插电时,我不会刻意关闭后台软件(VPN+ 词典+Telegram+ 码字软件)和浏览器标签(十几二十个),理论上讲应该属于重度使用水平。

坦率地讲,看到这个成绩我有点失望,因为和 Windows 下的水平差不多。不过我很快就释然了,因为我的手机(iPhone 11)不插电重度使用可能还撑不了 6 个小时。

软件推荐

在说到具体的软件之前,我不得不先吐槽 Chrome OS 的本地软件生态。

Chrome OS 的软件多吗?多。

但要么基于 Web,要么是 Android App,真正原生的 Chrome OS App 简直和 Windows 的 UWP 软件一样少。如果你和我一样,更习惯能离线使用的本地软件,例如 Mdx 词典,如 Markdown 编辑器,你的选择余地很小。

好在只是没得选,不是没有。

Android App 的存在确实极大丰富了 Fyde OS 的软件生态,但是也存在许多问题。

首先是 Android App 大部分都是针对移动端设计,针对桌面端的大屏设备没有优化,鼠标的点按逻辑和移动端的滑动逻辑也存在差异。

另一大问题是,Android 毕竟是以子系统的形式内嵌在 Fyde OS 之中,稳定性不强,有时候会崩溃、卡死。频率不高,不过一旦出现容易让人跟着崩溃。

至于 Linux 软件,如果你没有 Linux 的使用经验,还是放弃折腾 Linux 的软件吧。

Chrome OS 对 Linux 的支持本身还处在测试阶段,用 Linux 软件太麻烦、太容易出问题了。从我个人的使用体验上讲,Linux 在 Fyde OS 上的表现也非常一般,下文我会拿我用过的几个 Linux 软件举例详细说明。

最后就是 Web App 了,在一款以浏览器为核心的操作系统上,用 Web App 似乎是最“正确”的选择,毕竟这个系统最初被设计出来就是为了用 Web App,本地应用其实是为了弥补生态缺陷的妥协。

其实在用了接近一个月后,我确实意识到 Web App 才是 Chrome OS 正确的方式,并且尽量将自己的日常工具替换成 Web App。

对了,我在 Fyde OS 上用不了微信。因为微信没有 Linux 版,如果用 Android App,微信就无法同时在手机和电脑上登录。微信也有网页版,但遗憾的是,这个网页版已经名存实亡了,大部分人,包括我在内,都无法登录。

在私人电脑上不能用微信对于我来说没有太大问题。少用微信有益身心健康。

电子书阅读器

Readium:Chrome OS 里能用的电子书阅读器不多。Readium 的 UI 设计稍显简陋,中文书只能用默认的非衬线字体,另外这款 App 似乎不能选定文本,这样不太方便分享、做笔记或者摘录。

我也用过很多 Android 阅读 App,但都很难用鼠标选中文字,,而且普遍没有针对大屏设备的优化。这里最好用的可能还是静读天下,主要优势是对中文支持比较友好。

至于 PDF,如果你没有太多需求,Chrome 本身就是一个很好的 PDF 阅读器,下一个 Weava 插件,也能给 PDF 做批注。

MarkDown 与图床

我原来在 Windows 的主力 markdown 写作工具是Typora,简单、轻便、所见即所得、完全本地化,配合各种云服务也能实现跨平台,完全符合我的要求。Typora 就是我的“舒适区”,现在要走出来,在 Chrome OS 里寻找一个完全一模一样的工具,很难。

当然,你依旧可以在 Chrome OS 里选择 Typora 和 PicGo,因为 Chrome OS 支持 Linux 环境(Fyde OS 也一样),前述两款软件均有 Linux 版本,自然可以使用。

不过 PicGo 的 Linux 版本格式为 AppImage,Fyde OS 的文件浏览器无法直接执行,用起来有点麻烦。同时,Linux 版本的 Typora UI 也十分糟糕 👇:

除了 Typora,我还在 Fyde OS 里用过 Linux 版本的 Visual Studio code、Atom、Boots Note 等主流文本编辑器。在用这些软件时,除了 UI 适配有问题,还会出现严重卡顿,电脑发热、风扇加速等现象,看起来是软件没有针对性的性能优化。

另外,这套 Linux 环境还有一个巨大缺陷——没有输入法。你只能在 Linux 软件里用键盘敲字母,无法输入中文。当然,你可以在 Linux 里再下一个输入法,Fyde OS 在官方说明文档里说明了方法。

我没有继续在 Fyde OS 里继续沿用这套可以跨平台的工具,两个原因:

1.太麻烦了。安装拼音输入法很麻烦,PicGo 的安装也麻烦。

2.Linux 软件的 UI 太丑。我也不知道这是 Fyde OS 的问题,还是 Chrome OS 的问题,还是 Linux 的问题,还是都有各自的问题。

在我试用了多款软件后,我觉得 chrome OS 下最好用的 Markdown 编辑器是以下两款:

马克飞象可能是 Chrome OS 上最好用的 Markdown 编辑器,支持语法快捷键(见下图)和自动保存到本地。他最大的特色是能同步印象笔记,不过这个同步功能需要收费,一年 79 人民币,正好我用不上,我只拿祂当一个本地的编辑器。

马克飞象唯一的缺点是明明支持导出为 Markdown,但导出的形式居然是 .zip 压缩包,匪夷所思。所以我一般码完字立刻复制粘贴到 Caret,然后另存为 .md 文件。

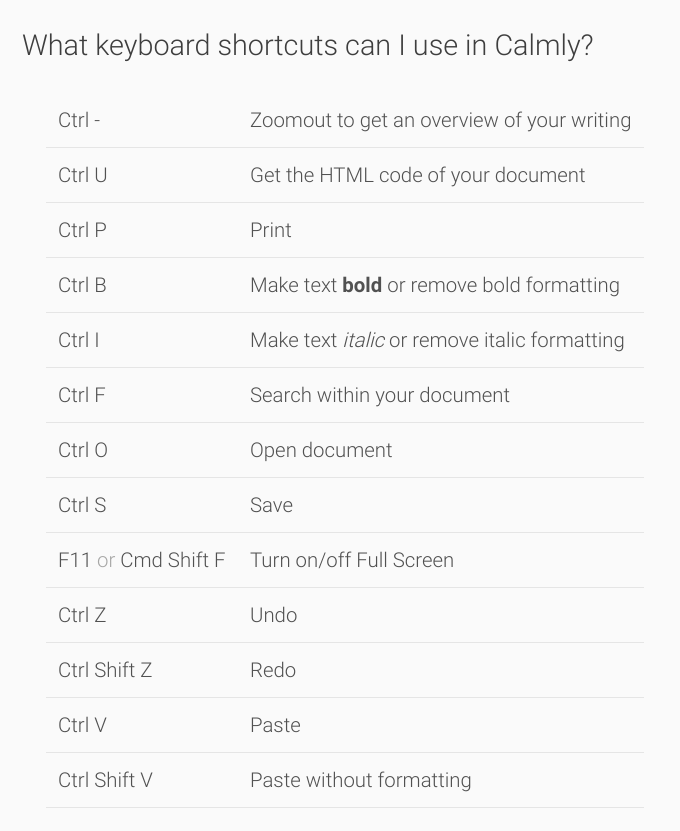

Calmly Writer 实现了 Typora 的大部分特性------所见即所得、本地化,支持基本的语法快捷键,如下图所示:

图床软件我选择了 Android 应用小白图床,支持上传到 GitHub(16 元永久解锁),因为是 Android App 难免会有一些 UI 问题,不过祂已经是我体验过的这么多图床 App 里最好用的一个了。

当然,在一款以浏览器为核心的操作系统上,好用的 Web App 也不应该被忽略。 我找到了两款支持 Markdown 的网页应用:

mak 一个 markdown 网页应用,支持语法高亮和gist同步。

stashany 网页文本编辑器,支持 markdown 也支持其他编程语言,支持语法高亮,通过 Google 账号同步。

文档工具

Google 办公三件套+Google Drive,从易用性、功能性和与系统的整合程度上看,祂都是最佳选择。你当然还可以选择微软的Office Online,但从云文档的易用性来讲,Google 线上三件套比微软线上三件套好用,除非你充值了 Office 365 会员。

如果你选择用 Android App,那么微软三件套确实比 Google 好用。但在大屏设备上(准确来讲是大于 10 寸的设备),微软的三件套 App 需要 Office 365 会员。

其他工具

文本编辑器Caret 可能是 Chrome OS 最受欢迎的软件之一,用法和 Windows 下的笔记本类似,缺点是有一点 UI 上的小 bug,不过也无伤大雅了。

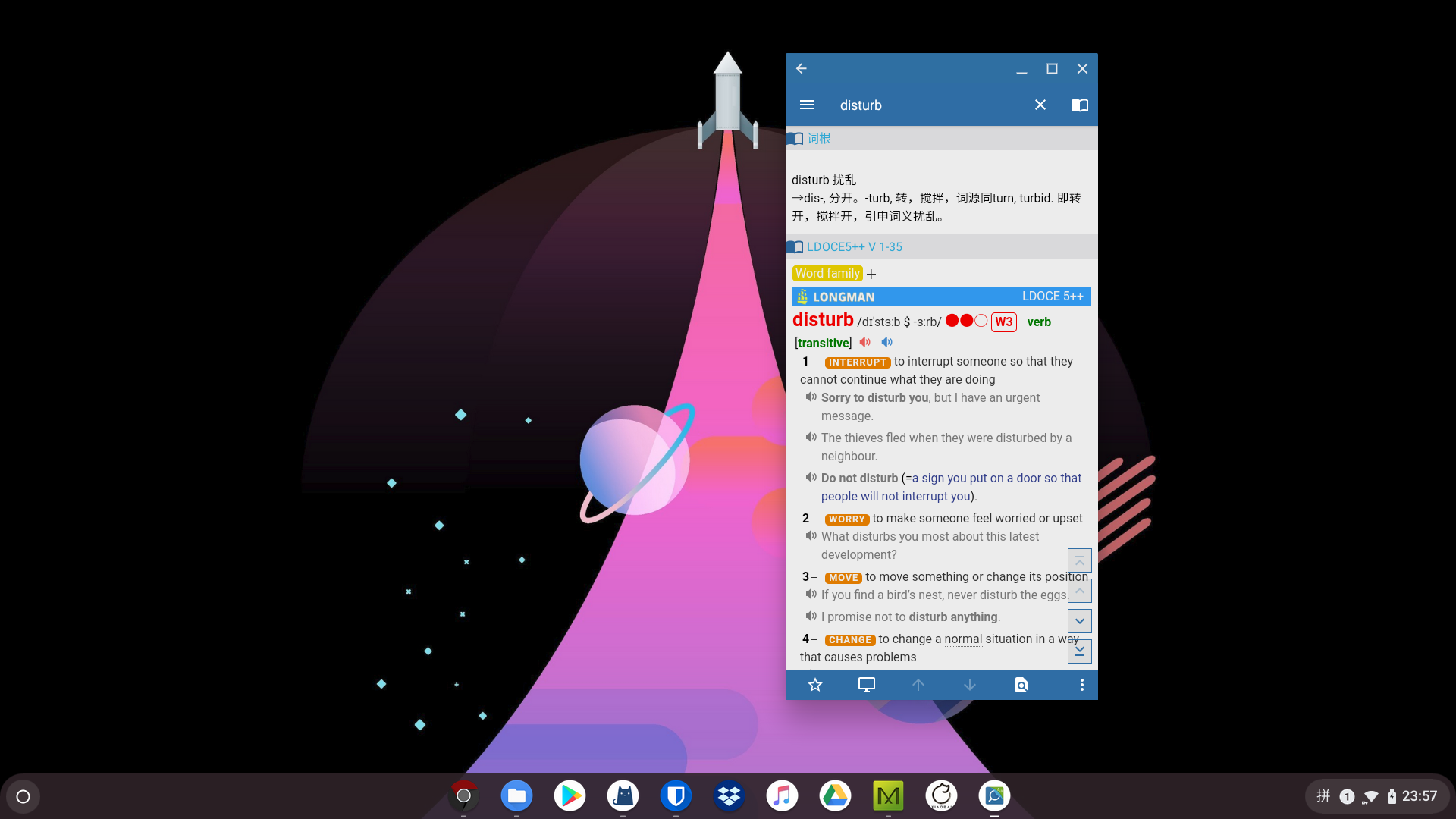

词典 MdictAndroid App,我在 Windows 上比较喜欢用 GoldenDict ,因为 Mdict 的 Windows 版本在高分屏上看起来总有一种模糊感,GoldenDict 在 UI 方面做得更好(在我看来)。来到了 Chrome OS,我就没什么选择了,Mdict 的 Android App 几乎是唯一支持 Mdd 音频格式和 CSS 排版格式的 Mdx 词典软件。我一般就用两个词典,一个是词根词典,另一个是朗文当代英英词典(LDOCE5)。

图片批注软件 Awesome Screenshot 支持导入本地图片。

PS:以上软件没有特别说明,均可免费使用。

相关阅读:

[[2019-6-3-pc-software-list|Windows软件推荐]] [2019-6-29-2-16|用了两个月,来说说我的 LG gram 体验如何]