非常喜欢这首歌的前奏 # Now Playing 🎵 Robber 🎤 The Weather Station 💽 Ignorance (Deluxe Version)

非常喜欢这首歌的前奏 # Now Playing 🎵 Robber 🎤 The Weather Station 💽 Ignorance (Deluxe Version)

2023-01-31 18:51:59 Me: 你觉得什么是爱

2023-01-31 18:52:07 ChatGPT: 爱是一种感情,是一种无言的情感,是深深的固守认知彼此之间及需求,在情感中不离不弃,无畏无惧勇于去爱,携手共经历未来。

2023-01-31 18:52:58 Me: what do you think of love

2023-01-31 18:53:02 ChatGPT: Love is a wonderful thing. It can bring joy, comfort, and companionship in both strong and subtle ways. Its something to be celebrated, nurtured, and experienced to the fullest.

一个观察,不一定对:人类的大脑会试图为所有已经存在(或已经发生)但挑战传统观念的东西(或事情)制造一个解释(或者是意义),让自己接受它。

撇开一些抽象的东西,就说几个在现实世界里已经发生的事情,他们都和著名建筑有关。

埃菲尔铁塔、卢浮宫金字塔、伦敦碎片大厦,这三座著名建筑在设计之初都饱受争议,而且被批评的理由都十分相似。

建埃菲尔铁塔前,巴黎的艺术家与文人认为这座铁塔与城市其他的建筑格格不入。建金字塔前,高达九成巴黎市民反对这次扩建工程,认为设计「过于前卫」。建碎片大厦前,伦敦当局和联合国教科文组织都认为大厦对伦敦其他历史建筑的视觉产生影响。

现在呢?这些建筑都成为了地标性建筑,都被誉为「挑战传统美学范式」、「引导公众审美能力」的代表。

为什么会发生这样的变化?我没有深入搜索当地市民对这些建筑评价的变迁,我想按我的理解去解释这件事(对,我的大脑也需要这个事实创造一个解释):

这些建筑不可能变,变的是人。

一个东西不管是突破性的、革命性的、还是离经叛道、倒行逆施,只要成为了生活秩序的一部分,都会被接受、被合理化。

这个现象和科幻作家道格拉斯·亚当斯总结的「科技三定律」异曲同工:

第一条:任何在我出生时,已经有的科技,都是世界本来秩序的一部分。(本该如此)

第二条:任何在我 15-35 岁之间诞生的科技,都是改变世界的革命性产物。(伟大革命)

第三条:任何在我 35 岁之后诞生的科技,都是违背自然规律要遭天谴的。(异端邪说)

记忆剧场(Memory Theatre)是文艺复兴时期意大利哲学家卡米罗构想出的奇异装置。

一个形如圆形剧场的空间,按不同的扇区分门别类存放着文献资料,人进入剧场中央,操纵装置即可将需要的文献、书籍呈现在自己眼前阅读。

这个构想蕴含着创造人类外脑的野心,也可视作是今日计算机与搜索引擎的概念原型。

来源:[2025-08-27_13-06-00]

一株芦苇

2021 年 10 月 31 日 16:24

北京市大兴区亦庄镇南海子公园

下班后的风景

2022 年 7 月 29 日 18:39

北京市朝阳区建外街道

半夜游街,看到了一群骑车的人

2022 年 7 月 29 日 23:33

北京市东城区建国门街道

这个时候的北京,恍惚间有一点点曼哈顿的感觉

2022 年 8 月 9 日 19:54

北京市朝阳区建外街道

试图捕捉阳光

2022 年 9 月 11 日 17:05

北京市大兴区旧宫镇

试图捕捉最后一缕阳光

2022 年 9 月 11 日 17:50

北京市大兴区旧宫镇

人与人交际,就像一面镜子,能从中看出自己最真实的面目,真诚宽容和狡诈狭隘都在里面。

两个人的关系越深入就复杂,友情裹挟着嫉妒,爱情包藏着自负,是朋友也是对手,是爱人也是仇人。

两个人在一起的时间越长,就会越来越像。你羡慕 TA 有的,模仿 TA 会的,开始和 TA 较劲,不知不觉你越来越像 TA。

有时候你觉得自己成了 TA 的影子,但其实是 TA 成为了你的一部分。

赋闲在家写了两首喊麦词,娱乐一下。

你在大厂上班

工作就是搬砖

月薪八千三

房租就占了一半

长夜漫漫

就想四处看看

tinder 陌陌探探

we have much time to spend

划着 划着 你试图划到世界尽头

like like 你不想机会悄悄溜走

hello hello,开启了每一次的邂逅

fine fine,好像一点问题都没有

真的一点问题都没有吗?

划来划去

为了什么?要找什么?

你不知道,也不愿思考

No doubt

你的脑袋里 就只有打炮

你想要 Match 一个漂亮 baby

but there is always nobody

漂亮的女孩,似乎永远轮不到你

猎物在眼里

被别人吃下去,你只能干着急

OK

她们是猎物,那你是什么生物?

肉食动物?狮子老虎?

还是会飞的,吸血蝙蝠?

不,你是社畜!

随时会被人解雇

猎物和社畜都不会被在乎

毕竟你们都不是人,而是物

如同这个世界,已是灵魂的坟墓

all right

既然现实里一事无成,那就在赛博世界重生

现在

你毕业于海外名校克莱登

就职于大厂中层

爸爸是律师,妈妈是医生

家里大概几套房,遍布北上广深

业余还组了个乐队,名叫告五条人

再用个明星的头像,假装自己是松本润

OK

你 match 到了一个妹,名叫 Julia

她有长长的头发、身材火辣辣

dress so extra,just like Rihanna

读过《规训与惩罚》,听过“直到大厦崩塌”

是个生活方式博主,喜欢给照片配些听不懂的话

你打算和她聊聊萨特、加缪、波伏娃

最好能从手机聊到影院再一起回家

然而美梦还没开始就已经结束

话还没说满三句她就不回复

”我觉得你这样的女生很 cool“

”可我觉得你很 dry 也很木“

”你喜欢福柯,是不是也爱 SM?“

”不爱,你对我判断有误“

”我是 M,我需要你在床上的凌辱“

”那我命令你,立刻离开我的屏幕“

You have nothing left but 失败

但为了心中最后的 pride,

你还是要说出最后的表白:

“头像是我,不满意?”

她也表达了最高的 respect:

”滚“

没见过 money,没体验过 free

单一的评价体系,所有人都爬一架梯

优秀得一样,美丽得一样

像流水线里的产品,全都一样

单一的评价体系,所有人都爬一架梯

能赢的人站在塔顶,下面都是殉葬品

我们困在系统里,哪里有红利?

为什么你这么努力,还是不能赢?

因为生活无关输赢,只需要 enjoy

"I saw the best minds of my generation destroyed by madness,starving hysterical naked"

编译自《大西洋》文化版文章,原文标题“Fan Fiction Was Just as Sexual in the 1700s as It Is Today”

编译:Dkphhh

曾几何时,在网上写同人文还是件上不了台面的事情,那些作品会被贴上诸如没有创意、色情之类的标签。

但今时不同往日了。去年,同人网站Archive of Our Own(也就是 AO3)在创办 10 周年之际获得了雨果奖,以表彰这个社区为科幻文学所作的贡献。因为,现在有不少作家的创作起点是在网上写同人文,这一点在最近出版的几本学术著作总有阐述。像《公主日记》的作者Meg Cabot和《战龙无畏》的作者Naomi Novik,都自豪地承认了自己是写同人文起家的。

现在的同人文已经不再被污名化,也有了新的发行渠道,但实际上“写同人文”这件事并非网络时代的产物。按照“因袭原作世界观和角色”这个定义,有不少文学史上的经典。都能被归入同人文的范畴。 说但丁的《神曲地狱篇》是《圣经》的同人作品可能有点夸大其词,但至少在 18 世纪的英文世界,公认的当代同人文学创作就已经开始了。只要有人写小说,就会有人拿自己喜欢的角色进行再创作,创作的人多了就会开始互相分享交流,同人文化就形成了。

(译者按:夸张点讲,中国的《金瓶梅》可以被视作是《水浒传》的同人文,高鹗续的后四十回《红楼梦》也能算同人文。)

Jonathan Swift 的《格列佛游记》可以算作是同人文化的起点。在这本书出版不久后,读者就开始拿本书的主人公 Lemuel Gulliver 进行二次创作,他们的创作要么基于原作的一些细节,要么完全源于自己的想象,越出格越受欢迎。当时的很多同人作品都是“同人图”。例如下面这张图,是 18 世纪的英国画家William Hogarth为《格列佛游记》创作的一张同人图。

这张图画的是 Gulliver 被小人国的小人灌肠,虽然描绘的场景看起来有点“污”,但也说明,从同人文化诞生起,人们就在用这种形式挑战社会的禁忌。

随后又诞生了上百个《格列佛游记》的同人作品,包括英国诗人 Alexander Pope 写的一首既动人又下流的诗。这首诗以 Gulliver 的妻子的口吻,埋怨丈夫冒险归来就在乡下隐居,不回家也不愿意和自己亲近。想来这也情有可原,因为 Gulliver 回到故土后就对人性产生了深深的失望,但妻子显然对此感到十分不悦。

18 世纪的同人作品和今天的同人作品一样,对性描写毫不避讳。

英国作家 Samuel Richardson 的小说《帕梅拉》原本讲的是一个纯爱故事:一个富二代看中了出身底层的女仆帕梅拉,各种威逼利诱想要占有她的身体。但帕梅拉不为所动,维护自己的贞操,最后两人你来我往,反复交锋,产生了真正的爱情。

但帕梅拉这样一个个性强烈的角色激发了读者的创作欲望。于是在另一位作家 Henry Fielding 创作的同人文《Shamela》里,帕梅拉成了一个“嘴上说着不要身体却很老实”的荡妇。她的所有抗争都是欲拒还迎,为的是把那个富二代骗到手,然后一跃成为贵夫人。

Samuel Richardson👈👉Henry Fielding

这还没完,Henry Fielding 又写了一部性转版的同人文《Joseph Andrews》,讲述的是富二代的姐姐看上了帕梅拉的哥哥,但是反复色诱都没能成功。

如学者 David Brewer 所指出的那样,当时的同人文化很大程度上有依赖着自发形成,组织松散但富有热情的读者社群,这些社群遍布欧洲。尽管他们当时分享和评论作品远不如现在这么方便。到了 20 世纪早期,因为工业革命让印刷品的价格下降和快递系统的发展,中间阶层的识字率得到了大幅度的提升。因为早期的小说都是书信体,这就给了读者一种和书中角色直接沟通的感觉。一部分同人小说甚至能打破小圈子进入大众市场,像前文提到的 Fielding,就是当时的 E. L. James(《五十度灰》作者),他的成功少不了读者的支持,其中一大部分是女性——当时大部分的男人不会公开阅读一本关于女仆的书。

随着时间推移,原作者也开始进入这个圈子,挖掘自己作品的潜在商业价值。例如前文提到的 Richardson,就会和读者进行详细的书信沟通,有时甚至会把读者的评论加进书里。可以说这是一种借助群众力量的尝试。在 J. K. Rowling起诉《哈利波特》的同人作品前,就有作者利用法律途径和公开谴责的方式阻止他人利用自己的作品盈利。世界上第一部版权法《安娜法令》在 1710 年就正式实施,这部法令给了作者而非出版商作品的版权,期限是 14 年。不过这部法令并没有说明世界观、角色等概念是否也享有保护。

不过,18 世纪的大部分小说作者还是愿意和同人社群和平相处的,只要同人作者不借此盈利即可。在 18 世纪后期,经济学的发展为大众提供了一个新观念:同人作品和原作不是零和游戏,而是一种自我增殖。如果没有同人,说明这本书不够火,同人作品只会增加读者对原作的兴趣。

这部 18 世纪小说(《帕梅拉》)的人物的某些方面似乎尤其能吸引读者进行在创作。直到现在,学界仍然认为这部 18 世纪小说的创新之处在于“现实主义”,即事无巨细的描写普通人的生活,而非贵族或皇室的英勇事迹。但更多的学者认为,这部英文小说真正的创新似乎更加复杂:读者知道这些角色不是真的,但看起来又可以是真的。设定的可能性让一切都变得容易起来。例如,读者最喜欢意淫的,就是哈利·波特和德拉科·马尔福是一对伴侣,这是到目前为止最火的一对 CP。

在 18 世纪,工业革命对婚姻生活的改变,让读者更加喜欢灵活又务实的角色。那时,中上阶层的婚姻大部分是为了兼并土地或扩大家族影响力,但新兴的职业和阶级上升渠道,使得婚姻变得更加自由,同时给了年轻人更多的选择空间。但自由往往也包含着风险,和渣男的不幸婚姻成了这个时期许多小说的主题,例如 Richardson 的《Clarissa》。在这本书的序言里,Richardson 表明了他的观点,即反对当时很多人信奉的“改邪归正的风流浪子是大家闺秀的最好归宿”。作者乐于描写主角的各种抉择,读者也急不可耐地想表达自己的看法。Richardson 的许多读者都写了自己眼中的理想结局。

现代同人文同样也是一种社会生活的实验。在当下,我们思考性倾向、性行为和身份认同的自由化时,同人文能够在风险更低,的虚拟世界里试验各种代价高昂的选择。种专门描写同性恋的耽美(Slash)是其中最受欢迎的一个分支。作者可以写哈利·波特和德拉科·马尔福之前的恋情,也可以写《五十度灰》里的 SM 游戏,但在遭遇反对时,只需要说“这只是一个故事”就好了。同人小说的“非严肃”特性,使得它可以深度探索人类的性与爱。同人小说最持久的一个功用,就是讨论关系的边界。

最近,有一些粉丝抱怨《星战:天行者崛起》,因为这部星战系列电影的大结局,既没有满足哪些希望 Rey 和 Kylo Ren 在一起的粉丝,也没有满足哪些看不惯两人在一起的粉丝。于是,他们就会产生重写结局的欲望。同人圈作为一个集体获得了雨果奖的认可,AO3 收获的荣誉不仅仅是这个社区的荣誉,也属于每一个曾经在网络上大胆分享自己作品的作家。

图片来自原文及网络

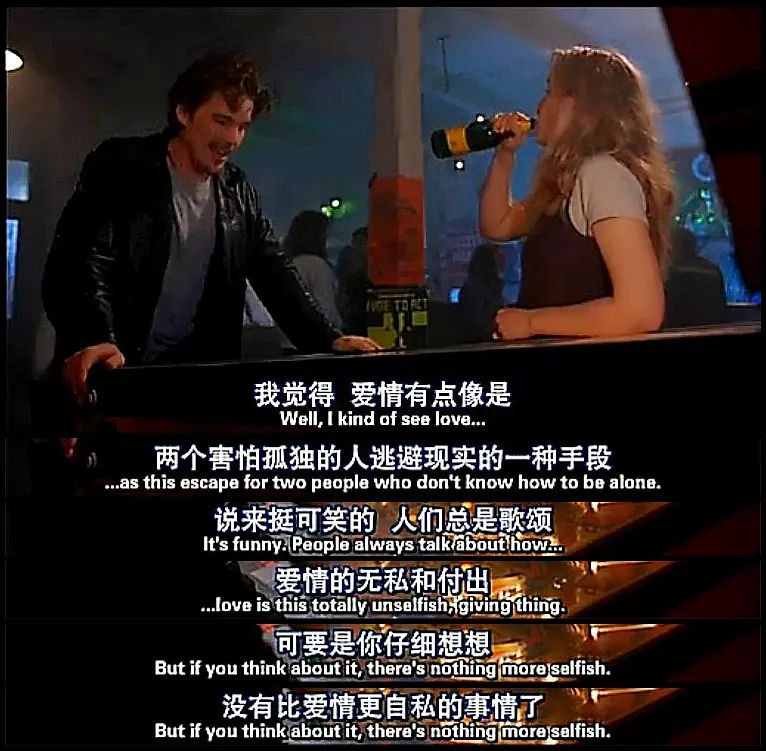

爱情到底是什么呀?

在没有体验过之前,我朴素的爱情观是“我对你好,你对我好”。在体验过以后,我发现事情没有那么简单。

它夹杂了青春期的幻想、荷尔蒙的冲动、躁动的欲望和不安的心脏。有的时候还会涉及到两个人的“勾心斗角”。人类所有好的、不好的特质都会被爱情放大。

它太复杂了。

这还只是我所体验过、校园里的纯粹的恋爱关系,我不敢想象,它在承载金钱和社会的压力之后,会被扭曲成什么样子。

我相信现在大部分人都抱有和我一样的想法,所有他们企图在电视剧里享受“甜甜的恋爱”,等着屏幕里的人给自己“发糖”。这就和“云吸猫”一样,不用付出就能得到廉价的情感慰藉,堪称“精神毒品”。

真正的爱情究竟是怎么样的?

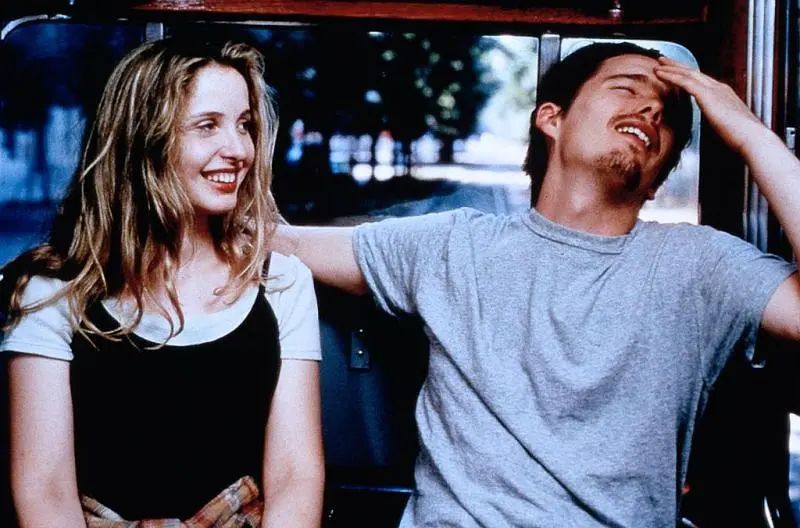

国庆节的时候,我断断续续把“爱在三部曲”看完了。

很多人都把这三部电影当作“爱情圣经”。

三部电影,每一部的时间间隔在戏里戏外都是九年。

第一部男女主角在火车艳遇,经历了一个难忘的夜晚然后不得不分离。

第二部,九年后,男女主角都有了新的另一半,再次相逢发现自己还是忘不了对方。

第三部,又过了九年,两个人终于在一起了,但是拖家带口的生活让他们迎来了中年危机,但最后两人依旧重燃火花。

电影很浪漫,有一见钟情的设定,每一部的背景城市都是欧洲的文化古都,第一部是维也纳、第二部是巴黎、第三部是希腊。两个人互动的细节也很“甜”。

这部电影还原了很多人对于爱情的想象,有冲动,有浪漫,也有柴米油盐 和无可奈何。台词里偶尔闪现出的“哲学金句”也能戳进人的心窝子。

但是这部电影打动人的地方,还是在于它最原始的设定,或者说创意的出发点——时间。

每一部隔九年这个设定,把人这一生最重要的三个阶段浓缩到了三部电影里。年轻时的冲动,成长后的妥协,人到中年的生活抉择和压力,都展现在了镜头前。

爱在三部曲”的导演理查德·林克莱特是一个善于用电影捕捉时间的创作者,他的另一部作品《少年时代》也用了长达 12 年的时间,去记录一个少年的成长。

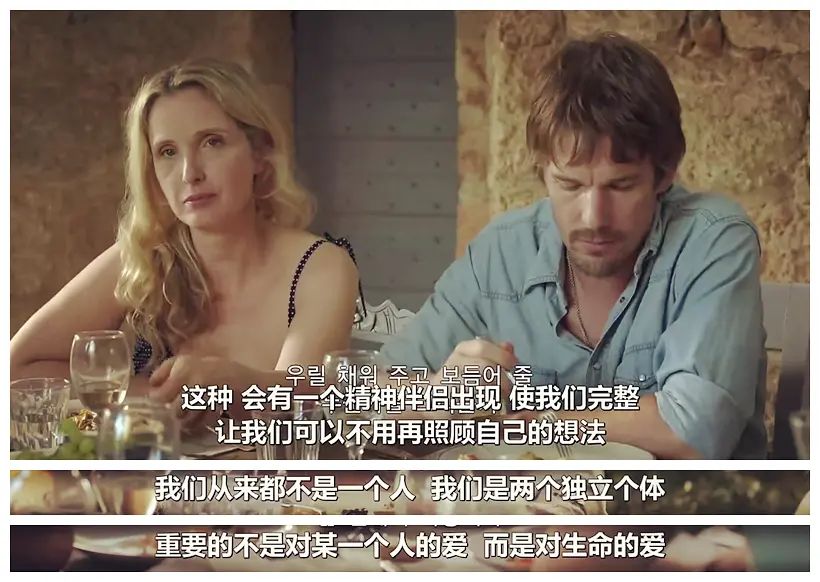

不过“爱在三部曲”难以称得上真实,它所展示的最多只是“浪漫化的真实”,一见钟情,然后相守一生这种事情只可能存在于电影和别人的故事里。

我倒不是说这部电影不好,这恰恰是电影的高明之处。把真实“浪漫化”,就是爱情的功能。很多人对爱情的想象就是有一个“灵魂伴侣”,能懂自己的想法,能够给平淡的生活制造惊喜和快乐。他们需要一个给他们制造浪漫的人。

可惜,实际情况是,很少有人能够永远顺着自己的心意,大部分人也难以理解另一个人,最懂自己的永远是自己。

或许,得不到的才是真正的爱情?