一个猜想不一定对:现在语言模型这么多,如果以后真的存在所谓的「提示词工程师」,会不会和现在的编程语言一样被划分为不同阵营?例如「ChatGPT 工程师」、「NewBing 工程师」、「Claude 工程师」。

Tag: 互联网

Dkphhh's MurmurCreated@ Sun Mar 12 2023 21:29:00 GMT+0800 (China Standard Time)

Dkphhh's MurmurCreated@ Fri Mar 10 2023 22:32:00 GMT+0800 (China Standard Time)

还是用回了 firefox,飞书就交给 safari 吧!

Dkphhh's MurmurCreated@ Sun Feb 26 2023 17:37:00 GMT+0800 (China Standard Time)

把 Gmail 设置成 QQ 邮箱的第三方客户端了,除了收件有延迟以外,没有任何不适。

用 ChatGPT 帮你提炼搜索结果

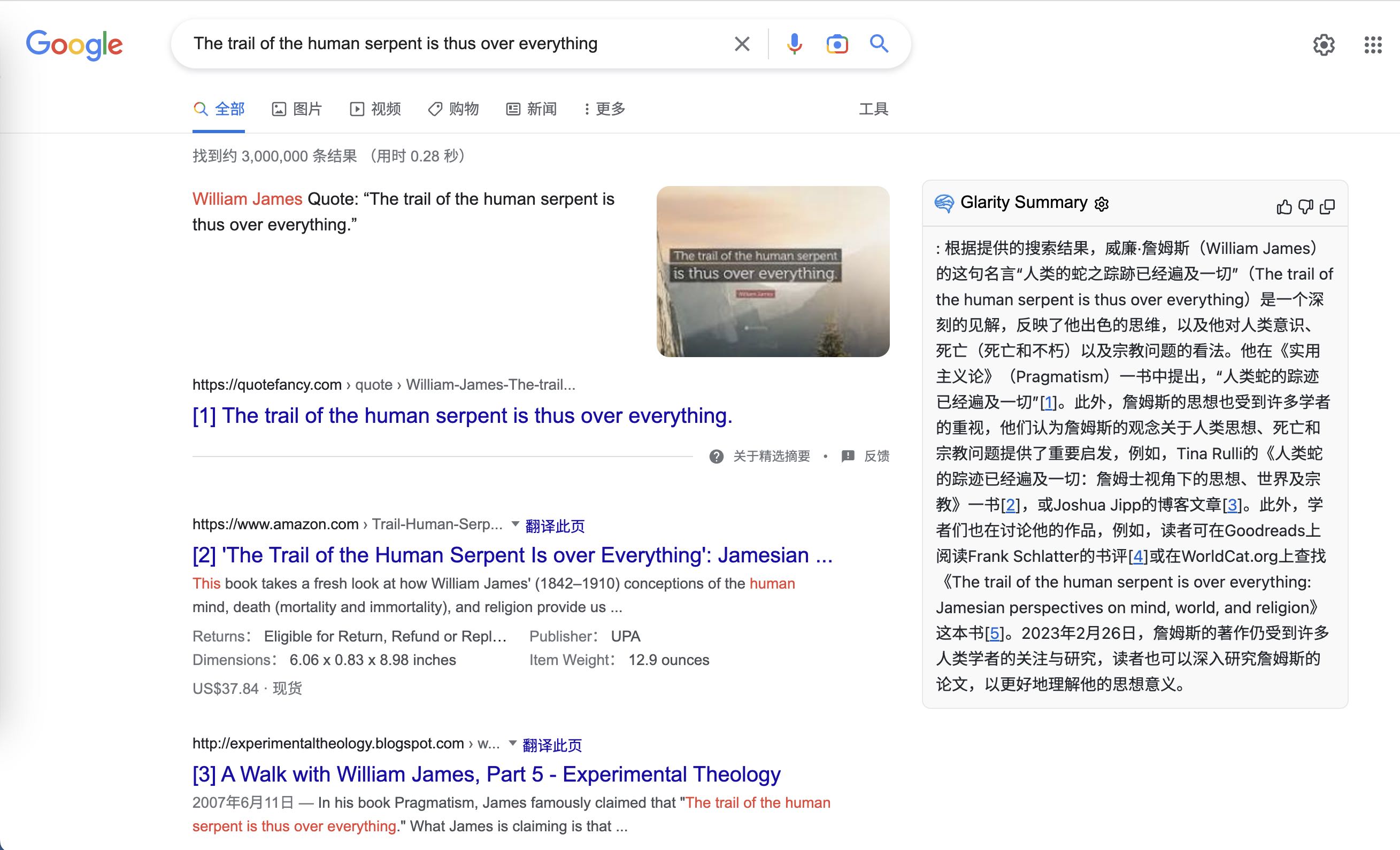

推荐一个浏览器插件:Glarity,能通过 ChatGPT 总结 Google 的搜索结果。实现效果如下图所示:

现在已经有很多基于 ChatGPT 的搜索引擎插件,对比使用以后还是觉得这个最聪明。因为其他插件都是将你在 Google 中的搜索词作为 prompt,有时效果不一定好。

例如我上图展示的案例。我看到了一句 William James 的名言:

The trail of the human serpent is thus over everything

这句话里有什么人啊、蛇啊,每个单词我都认识,摆在一起我就看不懂了。很显然,这句话有更深刻的语境。于是我就直接复制粘贴到 Google,看看这句话到底有什么深意。

如果是普通 ChatGPT 插件,这个时候一般只会给你翻译一遍,然后简单解释一下。但是 Glarity 会读取整个搜索页面提供的语料,为你汇总提炼,不仅提供了关键信息,还会标明出处与链接。

下面是 Glarity 提炼的信息:

根据威廉·詹姆斯(William James)的说法,“人类蛇的踪迹遍及一切”。这表明人类的足迹已经历史悠久,深入到生活的各个方面,并可能在未来证明对人类心智、世界和宗教有重大影响。 [1] 例如,在威廉·詹姆斯(William James)的《实用主义》(Pragmatism)一书中,他强调了人类思想、死亡(死亡和不朽)以及宗教对我们生活的重大影响 [3]。此外,一本名为《The Trail of the Human Serpent is over Everything:Jamesian Perspectives on Mind, World, and Religion》的书,详细探讨了威廉·詹姆斯(William James)关于人类心智、死亡(死亡和不朽)以及宗教的观点 [4]。 [5]

看完以后我就懂了,真好用。

这里是 Glarity 的 Github 主页。

PS:这个插件只支持 Google 搜索,百度不行。

Dkphhh's MurmurCreated@ Tue Feb 21 2023 07:57:00 GMT+0800 (China Standard Time)

购物要趁早,淘宝两件想买的东西都下架了,只能含泪加购贵替。

本周末做了什么

-

更换了鼠须管输入法的配制方案,这个方案的侯选词比之前的用起来更顺手。

-

从 Raycast 换用 Alfred。原本用 Raycast 也只是把它当快捷指令启动器,后来看一个知乎帖子说只要把快捷指令「添加到程序坞」,Alfred 就能搜索到,我立刻叛变了。因为 Raycast 是用 Electron 开发的,内存占用比较高,我早就想换了。

-

从 Bitwarden 换用 1password,因为捡了 6 个月免费试用,正好体验一下最受欢迎(也是最有争议)的密码管理软件。不得不说,一年收费 200+ 的 app,在用户体验上确实丝滑,mac 上的全局自动填充很好用。但可惜,它也是基于 Electron 开发,如果后期内存占用不优化,又没有远超出竞品的体验,我大概还是会再换一个。

-

浏览器换成了 Ungoogled chromium。我其实挺喜欢 Firefox 的,但是工作需要用飞书文档,而飞书只支持 chromium 内核的浏览器(Safari 在支持名单中,但打开大型表格直接卡成 IE)。Ungoogled chromium 把所有 Google 服务都删掉了,系统开销相对小一点。但也正是因此,需要自己解决的问题比较多,例如无法直接安装 chrome 扩展商店的扩展。安装扩展的解决办法在这里。

X 得一比

有没有人研究过「X 得一比」作为南京方言是怎么在中文互联网传播开的?

By the way,我第一次听到这个生动活泼的程度副词,是来自一位安徽籍大学同学。

飞书不支持 Firefox

因为 Firefox 的额头(compact 模式下)比 Chrome 窄,打算把主力浏览器换成 Firefox,但飞书文档居然不兼容。

对飞书的印象大打折扣。

以及,「Chrome 是新时代 IE」此言不虚。

推荐一个 Mastodon 的 iOS 客户端

Mammoth 正在 TestFlight 测试中,UI 做得很漂亮,有一些颇具巧思的功能,说几个我喜欢的,排名不分先后:

- 震动反馈,力度拿捏得不错,用过就知道是什么感觉了。

- 底栏几个功能区可以相互替换。

- 可以将 hashtag 和 instances 添加为列表。

- 探索页面有热门展示,热门嘟文会针对用户语言进行调整。

- 支持 shortcut,但这个功能目前有 bug。

长毛象想赢推特,还缺了一个关键指标

一个指标说明长毛象很难达到推特的用户覆盖度——几乎没有专门发黄图的中文账号。

就在刚刚(2023 年 1 月 26 日 23:32),我搜索了中文推特黄图账号常用的几个 hashtag,大多数 hashtag 下没有内容,极少数有几条,但大多也不是黄图。

在这么一个法外之地,连专门发黄图的账号都找不到,用户数量可想而知。